В каком городе впервые было проведено электричество. Важные открытия, повлиявшие на развитие электрики

Сейчас без электричества не возможно представить нашу жизнь.

Изобретение электричества ускорило процесс развития человечества и сделало нашу жизнь гораздо легче и комфортнее. А ведь когда-то, электричества не было, и люди обходились без этой удивительной силы. Нам кажется что эта “темная” эра была очень давно. Но на самом деле, в нашей стране, а точнее в большей ее части, электричества не было всего лишь 100 – 70 лет назад!

Эффект электричества, а точнее притягивания легких предметов, интересовал людей еще до н.э. Но впервые термин электричество появилось в 1600 году, когда английский естествоиспытатель Уильям Гилберт описал в своих трудах опыты с наэлектризованными телами.

Затем множество ученых, чьими теперь именами названы различные свойства электричества, внесли свою лепту в процесс обуздания и применения этой силы на службе человечеству. Фарадей, Герц, Ампер, Джоуль, Ом, Вольт

и многие другие физики и ученые, вложили свои силы в этот процесс.

В нашей же стране, в 20 годах, и даже в 30-х, ХХ века, электричество было далеко не везде. “Лампочка Ильича”

, это выражение как нельзя лучше говорит о годах начала развития электричества в нашей стране.

В первую очередь электричество появлялось в больших городах: Киеве, Москве, Петербурге. Это в Петербурге и Москве, электричество появилось уже в конце ХIX века. В Петербурге в 1879, году был впервые в мире освещен электричеством Литейный мост! А в Москве 1883 году была создана иллюминация Кремля. Летом 1893 года, в Киеве побежал по рельсам первый трамвай в России. Протяженность первой трамвайной линии была всего 1,5 км, а мощность питающей ее электростанции 30 Квт. Развитие электрификации в нашей стране заняло не один десяток лет. Конечно, в последнюю очередь, электрификация доходила до дальних районов, сел и деревень. Например, в Свердловской области, к 50 годам, было оснащено электричеством только 72 % колхозов.

![]()

Но самое интересное, и удивительное, это то, что и сегодня, в 2015 году, в нашем цифровом и высокотехнологичном мире, около миллиарда людей не имеют электричества! Это данные Всемирного банка, информация взята из Википедии.

Если ваша компания нуждается в промышленном оборудовании, обратите свое внимание на НПО СД Техногресс http://sd-tehno.ru . Компания обеспечивает заводы и фабрики промышленным оборудованием: насосами, станками, пневматическим и гидравлическим оборудованием, двигателями, редукторами, муфтами и другой промышленной техникой. Компания осуществляет поставку и монтаж оборудования, в России и СНГ.

» важные открытия, повлиявшие на развитие электрики.

Тема: какое было первое электричество, важнейшие открытия, его развитие.

В этой теме будет представлен небольшой обзор наиболее значимых открытий, что относятся к сфере знаний об электричестве. Именно они, однажды, фундаментально повлияли на дальнейшее развитие этой науки в целом.

Вначале хотел бы напомнить Вам, что понятие электричества представляет собой некое описание определённых свойств проявления материи в виде существующих энергий (заряды элементарных частиц и их взаимосвязь с другими свойствами материи). Оно было придумано английским учёным Тюдор Уильямом Гилбертом. Как гласит философия, материя вечна (временной есть лишь форма её проявления). Из этого следует, что электричество, было, есть и будет всегда, а значит, впервые ему не бывать. Впервые могут быть только сами познания человеком, этих проявлений, через наблюдения, эксперименты, открытия. А, следовательно, историю этих событий и будем считать общей историей всего электричества.

Одним из первых электрическим зарядом заинтересовался Фалес Милетский. Он заметил, что янтарь, натёртый о шерстяную ткань, обретает способность притягивать к себе маленькие и лёгкие частички. Это однажды даже применялось для чистки от пыли различных поверхностей. Предполагалось, что подобными свойства имеет только лишь янтарь. После того как физика стала считаться экспериментальной наукой, подобное явление было больше изучено.

Первым таким электричеством, в смысле научных достижений, можно считать те исследования, которые начали проводиться приблизительно в начале 17 века. Они принадлежат физику Уильяму Гилберту. Он при помощи своего электроскопа продемонстрировал, что способностью притягивать к себе легкие тела (вроде кусочка бумажки или соломки) может не только янтарь. Этими свойствами обладают и материалы, такие как сапфир, алмаз, горный хрусталь, стекло и прочие. Он один из первых начал исследования магнитных явлений, хотя и поверхностно.

Исследования заряженных частиц и статического электричества, в итоге породили первую электростатическую машину. Она имела примитивную конструкцию, но вполне способна была вырабатывать электричество путём трения о шар сделанный из природной серы. При её работе возникали разряды на небольшом расстоянии. Это было в 1650 г. Учёного звали Отто фон Герике. По большому счёту особой пользы для практического использования машина не имела.

Исследования заряженных частиц и статического электричества, в итоге породили первую электростатическую машину. Она имела примитивную конструкцию, но вполне способна была вырабатывать электричество путём трения о шар сделанный из природной серы. При её работе возникали разряды на небольшом расстоянии. Это было в 1650 г. Учёного звали Отто фон Герике. По большому счёту особой пользы для практического использования машина не имела.

В начале 18 века Стивен Грей заметил, что некоторые вещества (а именно это относится к металлам), имеют способность проводить электричество через себя. Немного позже Роберт Симмер, смотря на электризацию шелковых вещей, сделал вывод, что электричество имеет две противоположности. Сами же свойства стали называть «зарядами». Причём, их определили как положительный и отрицательный.

Суть их появления заключается в перераспределении при трении тел друг о друга. А это, уже и способствует электризации таких тел. То есть, электризация - это нечто иное, как накопление заряда одного определённого типа на самом натираемом теле. К тому же, заряды одного рода будут взаимоотталкиваться, а заряды противоположного значения, будут взаимопритягиваться. К подобным суждениям пришёл и Шарль Дюфе в 1829 г. Его опыты показывали, что один из видов заряда появляется в результате трения стекла о шёлк, другой же, при трении смолы о шерсть. В честь этого учёный дал им названия - «стеклянный» и «смоляный» заряд.

В 1785 г. Шарль Кулон экспериментально установил закон взаимодействия зарядов. При помощи специальных точных весов (разработанным им же) - он выяснил, что сила взаимодействия, возникающая между электрически заряженными телами обратно пропорциональна квадрату пути между ними. Таким образом, науку об электричестве начали относить к точным наукам, в которой имеется возможность применять математические методы для расчётов.

В 1821 году Ампер и Эрстед обнаружили непосредственную связь между магнетизмом и электрическими явлениями. В 1830 году Гаусс высказывает основополагающую теорию электростатического поля. А уже в 1831 году Майкл Фарадей открывает электромагнитную индукцию и принципы работы электролиза. Вводит понятия электрического и магнитного поля. В 1880 году Лачинов демонстрировал суть передачи электрической энергии на большие расстояния. В 1888 году Генрих Герц открывает электромагнитные волны.

В 1821 году Ампер и Эрстед обнаружили непосредственную связь между магнетизмом и электрическими явлениями. В 1830 году Гаусс высказывает основополагающую теорию электростатического поля. А уже в 1831 году Майкл Фарадей открывает электромагнитную индукцию и принципы работы электролиза. Вводит понятия электрического и магнитного поля. В 1880 году Лачинов демонстрировал суть передачи электрической энергии на большие расстояния. В 1888 году Генрих Герц открывает электромагнитные волны.

В итоге была создана электрическая теория вещества. В ней говорилось о том, что физические тела являются комплексами взаимодействующих различных частиц и элементов. Они имеют электрические заряды, и большинство свойств различных физических тел могут быть описаны существующими законами. Это все дало возможность использовать электричество практически во всех сферах жизнедеятельности человечества, облегчая его труд и привнося удобства.

P.S. Как ни странно, но в нашем мире имеет место такое обстоятельство: наличие всех свойств (проявлений) мироздания безгранично и вечно (электричество, как частный случай), а человеческие знания об этом, ничтожны и что ещё интересней, недолговечны. Стоит потерять память о накопленных знаниях, как все придётся открывать сначала. Примером может послужить предыдущие цивилизации, которые уже перестали существовать.

Уже не знают сторонники альтернативных версий истории, к чему придраться:о)

На сей раз таким поводом послужили снимки завода Берда

Я полагаю, что такой незнающий не один, потому привожу часть статьи отсюда:

касающуюся только XIX века

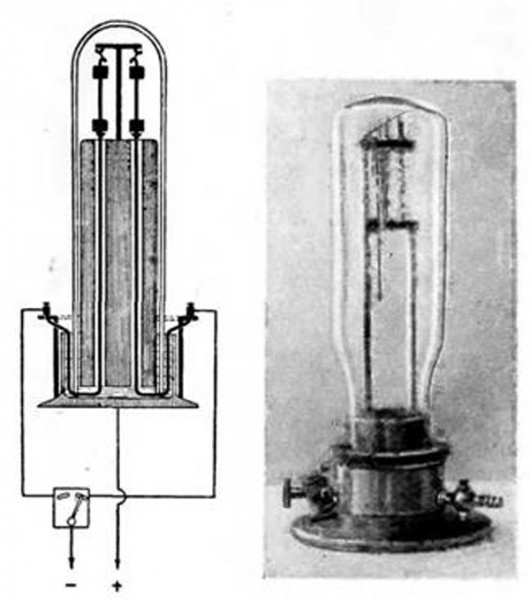

А.Н. Лодыгин получил патент на изобретение лампы накаливания с угольным стерженьком (привилегия № 1619 от 11 июля 1874 г.) и ежегодную Ломоносовскую премию Академии наук. Устройство было запатентовано также в Бельгии, Франции, Великобритании, Австро-Венгрии. Через шесть лет, в 1880 г., электрическая лампочка Лодыгина, усовершенствованная Т. Эдисоном, начала свое триумфальное шествие по планете.

Электрическая лампа накаливания Лодыгина

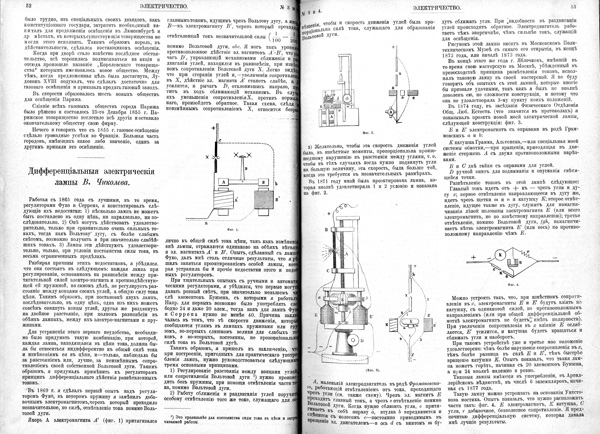

Русский электротехник П.Н. Яблочков на своем небольшом электротехническом предприятии построил первую дифференциальную лампу конструкции В. Н. Чиколева. Лампа Чиколева действовала с первого момента без ручной регулировки, требовала сравнительно небольшого тока и допускала последовательное включение в цепь произвольного числа ламп. Начиная с 1879 г. идея дифференциального регулятора В.Н. Чиколева получила широкое применение в прожекторостроении.

Инженер Ф.А. Пироцкий провел ряд опытов по передаче электроэнергии на расстояние сначала нескольких десятков метров, а затем и до 1 км. На основании опытов пришел к заключению о возможности передачи электроэнергии на большие расстояния

П.Н. Яблочков завершил разработку конструкции электрической свечи, начатую в 1875 г., и 23 марта 1876 г. получил французский патент № 112024, содержащий краткое описание свечи в её первоначальных формах и изображение этих форм. «Свеча Яблочкова» оказалась проще, удобнее и дешевле в эксплуатации, чем угольная лампа А.Н. Лодыгина. Под названием «русский свет» свечи Яблочкова использовались позже для уличного освещения во многих городах мира. Также Яблочков предложил первые практически применявшиеся трансформаторы переменного тока с разомкнутой магнитной системой.

Электрический фонарь Яблочкова

1879

Русские электротехники П.Н. Яблочков, А.Н. Лодыгин, В.Н. Чиколев совместно с рядом других электротехников и физиков организовали в составе Русского технического общества Особый Электротехнический отдел. Задачей отдела было содействие развитию электротехники.

В апреле 1879 г. впервые в России электрическими фонарями освещен мост – мост Александра II (ныне Литейный мост)

Один из первых электрических фонарей

в Санкт-Петербурге. При содействии Отдела на Литейном мосту введена первая в России установка наружного электрического освещения (дуговыми лампами Яблочкова в светильниках, изготовленных по проекту архитектора Кавоса), положившая начало созданию местных систем освещения дуговыми лампами некоторых общественных зданий Петербурга, Москвы и других больших городов. Электрическое освещение моста устроенное В.Н. Чиколевым, где горело 12 свечей Яблочкова вместо 112 газовых рожков, функционировало всего 227 дней.

30 января создано первое в мире специальное электротехническое общество – VI отдел Русского технического общества, призванный курировать проблемы электрификации России.

В марте открылась первая в мире электротехническая выставка в помещении Русского технического общества в Соляном городке в Санкт-Петербурге. Задачей выставки было «показать обществу современное состояние развития различных отраслей электротехники».

В июле начал издаваться один из первых электротехнических журналов в мире – журнал «Электричество». Ф.А. Пироцкий модернизирует городские двухэтажные трамваи на конной тяге, переводя их на электрическую тягу. 22 августа в 12 часов дня в Петербурге, на углу Болотной улицы и Дегтярного переулка, в первый раз в России была проверена возможность движения трамвайного вагона «электрическою силою, идущей по рельсам, по которым катятся колеса вагона».

Обложка первого номера журнала «Электричество». Июль 1880 г.

Организовано Товарищество «Электротехник». Это Товарищество устраивало дуговое электрическое освещение в садах и общественных учреждениях, применяя главным образом дифференциальные лампы Чиколева, строило мелкие частные электростанции. В 1880 г. Товарищество объявило, что оно принимает на себя устройство электрического освещения вокзалов, железных дорог, типографий, фабрик и мастерских, гостиниц, ресторанов, магазинов, клубов, театров, садов, площадей, мостов и улиц в городах и т. п. На объявлениях Товарищества изображалась дифференциальная лампа Чиколева. В тексте объявления пояснялось, что электрическое освещение дифференциальными лампами дешевле всякого другого освещения.

Статьи в журнале «Электричество» о дифференциальной лампе В.Н. Чиколева

Н.Н. Бенардос изобрел «Способ соединения и разъединения металлов непосредственным действием электрического тока», т. е. дуговую сварку. Несовершенство и малая мощность источников питания дуги, слабая изученность металлургических процессов сварки потребовали от Николая Николаевича еще несколько лет напряженной работы над новым способом соединения изделий. В результате были созданы первая в мире сварочная установка из электрогенератора и батареи аккумуляторов собственной конструкции, коммутаторы, держатели, разработана технология сварки стали, меди, бронзы, чугуна. В 1885 – 1887 гг. на «способ соединения и разъединения металлов дугой», названный автором «электрогефест», Н.Н. Бенардос получил патенты России, Франции, Бельгии, Великобритании, Австро-Венгрии, Швеции, Италии, Германии, США, Норвегии, Испании, Швейцарии. Патентование за рубежом финансировал купец, владелец доходных домов в Петербурге и Варшаве С.А. Ольшевский (иногда Ольшевского считают соавтором, хотя в действительности он был только совладельцем патентов).

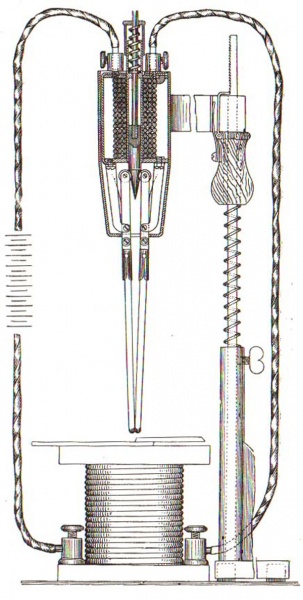

Чертеж на привилегии России № 11982, выданные на имя Н.Н. Бенардоса

У самого Бенардоса хватило денег только на патентование изобретения в России в Департаменте торговли и мануфактур, привилегия на изобретение была получена 31 декабря 1886 г. В 1886 г. в Петербурге была организована первая в мире сварочная фирма «Электрогефест». Она быстро приобрела мировую известность. Промышленники многих стран, владельцы фирм, производящих паровозы, котлы и другие изделия, приезжали к Бенардосу для ознакомления с новым технологическим процессом. Они убеждались в его эффективности и быстро внедряли новшество на своих предприятиях. Изобретатель сам организовывал сварочное производство не только на заводах России, но и в Лондоне, Париже, Барселоне. К концу 1887 г. в России, странах Западной Европы и США уже работало более 100 сварочных постов. Попутно Бенардос изобрел способ контактной точечной сварки, гидро-электроплавки, мощный аккумулятор.

Устройство для сварки косвенной (независимой) дугой

В 1880 г. Товарищество «Электротехник» обратилось в Санкт-Петербургскую городскую думу с предложением осветить Невский проспект электричеством. На все согласования ушло более двух лет, только в августе 1882 г. Городская управа заключила с Товариществом договор на освещение Невского проспекта на участке от Адмиралтейства до Аничкова моста. Однако недостаточность финансовых средств не позволила завершить проект и Карл Федорович Сименс, располагая крупным капиталом, использовал инициативу русских технических кругов, скупил всю сеть и фонари, установленные Товариществом «Электротехник», и организовал электрическое освещение главной улицы столицы. После опробования с 30 декабря 1883 г. окончательно установилось освещение Невского проспекта 32 фонарями (дуговыми лампами) силой света около 1200 свечей. Две электростанции: одна на деревянной барже на реке Мойке у Полицейского (ныне Зеленого) моста с 3 локомобилями и 12 динамомашинами постоянного тока мощностью 35 киловатт, другая – у Казанской площади с 2 локомобилями и 3 динамомашинами, обслуживались штатом в 30 человек. Начала действовать «Контора освещения Невского проспекта электричеством». Таким образом, к середине 1880-х гг. торговым домом «Сименс и Гальске» осуществлялись работы не только по электрическому освещению Невского проспекта и прилегающих улиц, но и ряда домов столичной аристократии.

Электростанция на барже, р. Мойка

Карл Сименс приобрел лицензию на использование в России ламп Эдисона и построил в Санкт-Петербурге фабрику по производству соответствующего оборудования – кабелей, ламп, переключателей и т.д. Помимо неё и фабрики по изготовлению телеграфного и телефонного оборудования Карл Сименс решил построить в Петербурге завод динамо-машин, который производил бы электромоторы большой мощности, а также турбогенераторы и трансформаторы.

Завод получил название «Сименс-Шуккерт» и был построен в 1912 г.

Очевидные преимущества электроламп побудили специалистов искать возможности замены газового освещения в Зимнем дворце и прилегающих к нему залов Эрмитажа. Инженер Василий Петрович Пашков – техник дворцового управления, предложил в качестве эксперимента использовать электричество для иллюминирования дворцовых залов во время рождественских и новогодних праздников 1885 г. Опыт удался. 9 ноября 1885 г. проект строительства «фабрики электричества», предусматривающий использование только отечественного оборудования, был Высочайше утвержден с примечанием: «Зимние балы 1886 года (10 января) должны освещаться электричеством полностью». Работа была поручена В.П. Пашкову. Чтобы исключить возможность вибрации здания от работы паровых машин, размещение электростанции предусмотрели в отдельном павильоне из стекла и металла. Он находился во втором дворе Эрмитажа, с тех пор называемом «Электрическим».

Здание станции площадью 630 м² состояло из машинного отделения с 6 котлами, 4 паровыми машинами и 2 локомобилями и помещения с 36 электродинамомашинами. Общая мощность достигала 445 л.с. Первыми осветили часть парадных помещений: Аванзал, Петровский, Большой фельдмаршальский, Гербовый, Георгиевский залы, и устроили наружную иллюминацию. Было предложено три режима освещения: полное (праздничное) включать пять раз в году (4888 ламп накаливания и 10 свечей Яблочкова); рабочее – 230 ламп накаливания; дежурное (ночное) – 304 лампы накаливания. Станция потребляла около 30 тыс. пудов (520 т) угля в год.

16 июля 1886 г. в Санкт-Петербурге зарегистрировано промышленно-коммерческое «Общество электрического освещения». Эту дату принято считать датой основания первой российской энергосистемы.

Среди учредителей были «Сименс и Гальске», «Дойче Банк» и русские банкиры. С 1900 г. компания носит имя «Общество электрического освещения 1886 г.». Цель компании обозначалась согласно интересам главного учредителя Карла Федоровича Сименса: «Для освещения электричеством улиц, фабрик, заводов, магазинов и всякого рода других мест и помещений» [Устав…, 1886 г., с. 3]. Общество имело несколько отделений в разных городах страны и внесло очень большой вклад в развитие электрической сферы экономики России.

Здание Центральной электрической станции «Общества электрического освещения 1886 г.

25 августа 1890 г. организована Царскосельская электрическая станция, ставшая результатом реконструкции осветительной установки постоянного тока, существовавшей с ноября 1887 г. В 1887 г. при устройстве водопровода возникла мысль об использовании паровых машин не только для привода насосов, но и для привода динамомашин. По проекту инженера Пашкова на улицах города было установлено 120 фонарей (дуговых ламп) на чугугнных столбах – для уличного освещения, были освещены: шоссе от Царского Села в Ям-Ижору (на расстояние 4 верст), Александровский и Запасной дворцы, казармы лейб-гвардии гусарского полка и другие здания. Водопровод обслуживался двумя водонапорными башнями, соответственно было две электрических станции. На станциях первоначально было установлено 9 динамомашин. В ходе эксплуатации Царскосельская установка все время развивалась. Протяженность воздушной сети, составляющая 60 верст в 1888 г., после 1890 г. значительно увеличилась.

В 1890 г. была начата реконструкция станции с целью полного электрического освещения Царского Села и 25 августа этого же года официально открыта новая единая электростанция переменного тока напряжением 2400 В. После установки динамомашины переменного тока, реконструкции электрической установки и устройства новой сети переменного тока 2000 В, Царское Село стало первым городом в Европе, «который сплошь и исключительно освещен электричеством», как писал С. Н. Вильчковский.

На Всемирной электротехнической выставке во Франкфурте-на-Майне М.О. Доливо-Добровольский продемонстрировал первую в мире трехфазную систему передачи электроэнергии на расстояние около 170 км. В 1919 г. М.О. Доливо-Добровольский выдвинул положение о том, что передача электрической мощности переменным током на большие расстояния (сотни и тысячи километров) окажется нерациональной из-за значительных потерь в линии.

В 1893 г. отставной полковник – инженер Н.В. Смирнов обратился к петербургскому градоначальнику с просьбой разрешить ему устройство на Васильевском острове Центральной электрической станции (ЦЭС) «с правом проводить от нее по улицам воздушные кабели и употреблять электрические токи напряжением до 2000 В». ЦЭС с расчетной мощностью 800 кВт, была пущена 21 декабря 1894 г. и располагалась на 12 линии В.О. (д. 15). В котельной станции было установлено 6 водотрубных котлов Бабкок-Вилькокс. Машинный зал был оборудован 4 вертикальными паровыми машинами компаунд мощностью в 250 л.с. с давлением пара в 13 атмосфер. Подобные по мощности и типу машины только появлялись и представляли последнее слово техники. Вследствие этого технико-экономические показатели станции были несравненно лучше, чем соответствующие показатели других электростанций.

Станция инженера Н.В. Смирнова стала типовой для центральных электростанций такой величины и продолжала существовать все первое десятилетие ХХ в., служа образцом городской ЦЭС нового типа и после перехода к трехфазному току высокого напряжения.

Под руководством русских инженеров В.Н. Чиколева и Р.Э. Классона для электроснабжения Охтенского порохового завода в Петербурге введена в строй первая промышленная гидросиловая установка в России мощностью около 300 кВт. Охтенский завод стал в числе первых промышленных потребителей электроэнергии. С середины XVIII в. крупнейшее промышленное предприятие Петербурга, Охтенский завод считался хорошо оснащённым и в достаточной степени механизированным за счёт водной энергии, регулируемой собственной плотиной на реке Охте.

Хронология событий:

1877 г. – В.Н. Чиколев осуществил в цехе призматических процессов опытную установку оптического дробления света: канализацию электрического света по трубам с зеркалами от мощного источника электрического света (дуговой лампы). Также проводились опыты электрического освещения посредством рефлекторов на далекие расстояния (до 4 км). Эти работы необходимы были для обеспечения работ в ночное и вечернее время.

1879 г. – завод одним из первых фабрично-заводских предприятий применил для освещения свечи Яблочкова.

1883 г. – лампы накаливания применены для наружного освещения порохового городка. 90 ламп располагались по периметру городка протяженностью около 6 км.

В начале 1890-х гг. на заводе возникла задача объединить отдельные элементы электрического хозяйства, перейти от частной электрификации завода к полной с обеспечением электроэнергией всех цехов завода.

1890 г. – построены новые цеха, которые полностью оборудованы электрическим освещением. Проведенные с большим размахом работы были выполнены в две очереди: сначала установили 2 динамомашины мощностью по 40 кВт, аккумуляторную батарею емкостью в 500 А·ч из 120 аккумуляторов и 550 ламп накаливания, а также двигатель постоянного тока в 9 л.с, и осуществили передачу энергии к нему. Работы были выполнены в период с сентября 1890 г. по май 1891 г. Работы второй очереди заключались в установке динамомашины в 40 кВт и 400 ламп накаливания, а также в устройстве электрической сигнализации в новых цехах. Продолжительность работ по второй очереди составила полтора года. Для руководства работами был приглашен В.Н. Чиколев, вначале в качестве производителя работ, а с 1892 г. – в качестве электротехника завода.

Зимой 1895 г. в Санкт-Петербурге впервые начала функционировать электрическая железная дорога – маршрут от Зимнего дворца до Мытнинской набережной был проложен по льду через Неву. Трамвай был построен русской электрической фирмой М.М. Подобедова. Приводя зарисовку этого трамвая, идущего через Неву, иллюстрированный журнал того времени писал: «Быстрота и удобство сообщения, а также дешевизна и новизна подобного рода передвижения привлекают массу пассажиров, и новое предприятие, несомненно, не только удобно для публики, но и не безвыгодно для предпринимателей. Очень жаль, что электрические железные дороги, которые во многих городах с успехом заменили устаревшие «конки», до сих пор еще не приобрели у нас права гражданства и широкого распространения. Надо, впрочем, надеяться, что и у нас не только через Неву, но и по улицам будут со временем ходить электрические «конки».

Санкт-Петербургское Городское самоуправление заключило концессионные договоры с тремя фирмами: «Обществом электрического освещения 1886 г.», Обществом «Гелиос» и Акционерным Анонимным Бельгийским Обществом на постройку и эксплуатацию электрических станций и сетевых сооружений.

Топка угольного котла Центральной электрической станции «Бельгийского анонимного общества электрического освещения Санкт-Петербурга»

Здание Центральной электрической станции «Бельгийского анонимного общества электрического освещения» - ЦЭС «Бельгийского общества»

Центральная электростанция Акционерного Общества «Гелиос» из Кельна построена в Рождественской части Санкт-Петербурга (Новгородская ул., д. 12-14). Получив выгодный и удобный участок, обеспечивающий обилие воды, дешевизну доставки машин, стройматериалов и угля водным путем, немцы развернули бурную деятельность. В короткий срок русские рабочие возвели основные сооружения, и 27 апреля 1897 года электростанция дала промышленный ток. Корпус машинного отделения и пристроенное к нему лицевое здание заводоуправления строились по проекту гражданского инженера-архитектора В.А. Рейса. Первоначально было смонтировано 7 котлов и установлены 4 паровые машины по 1000 л.с. с генераторами однофазного тока по 3000 В. Через год вошли в строй еще 3 машины и 6 котлов. Установленная мощность станции составляла 5250 кВт.

Текст объявления Общества «Гелиос» в петербургских газетах

Центральная электрическая станция «Бельгийского анонимного общества электрического освещения» (набережная реки Фонтанки, д. 104) построена в 1897 – 1898 гг. Немецкая фирма «Шматцер и Гуэ», получившая концессию на пятьдесят лет и разрешение на строительство, в дальнейшем фигурирует как «Бельгийское анонимное общество электрического освещения» и действует под патронажем Бельгийской военной миссии.

Первая паровая машина мощностью 350 кВт была пущена в эксплуатацию 22 мая 1898 г. Через три года на станции работало уже 18 паровых машин общей мощностью 5500 кВт, а в 1903 г. здесь устанавливается первая паровая турбина «Парсонс» мощностью 680 кВт.

В 1897 – 1898 гг. построена Центральная электрическая станция «Общества электрического освещения 1886 г.» (Обводный канал, д. 76). 16 ноября 1898 г. в торжественной обстановке был осуществлен пуск станции в эксплуатацию. В строй вошли четыре паровых котла и шесть паровых машин, суммарная мощность которых составила 4200 кВт. Фирма «Сименс и Гальске» занималась поставками оборудования для Центральной электростанции «Общества электрического освещения 1886 г.» (ЦЭC «ОЭО 1886 г.»). На электростанции в то время работало более ста человек. Семь небольших электрических станций, которые принадлежали «Обществу электрического освещения 1886 г.», после пуска ЦЭС закрыли, а всех абонентов перевели на шины новой станции.

В газете «Новое время» от 9 ноября 1898 г. писали: «Вчера кабель, доведенный до сети Гостиного двора, пустил со станции на Обводном канале энергию и осветил магазины, т.е. вместо станции, стоящей на Казанской площади, Гостиный двор стал освещаться с Центральной электростанции». На 1916 г. в машинном зале станции имелось девять турбин и восемь паровых машин, чья общая установленная мощность составляла около 49 тысяч кВт. Более половины электроэнергии, потреблявшейся в то время Петроградом, вырабатывала ЦЭС.