В каком году открыты витамины. История открытия витаминов. фактов из истории открытия витаминов

После Фойта и Петтенкофера новые данные из области физиологии питания притекали в общий поток человеческих знаний только каплями - ничего значительного открыто не было. Однако на рубеже XIX и XX столетия началась новая глава, первые страницы которой были романтическими. Однажды доктор Эйкман, служивший врачом в Голландской Индии, выглянув из окна своей квартиры в Батавии, испытал то, что испытывает гениальный человек, - а гениален в медицине тот, кто видит более других, - когда перед ним раскрывается дверь, за которой можно увидеть нечто новое, неведомое.

Доктор Эйкман увйдел двух кур, гуляющих во дворике, примыкающем к тюремной стене. В этом дворике их кормили остатками пищи, приносимой арестованным. Доктор Эйкман обратил внимание на необычные движения кур: они не семенили взад и вперед, как другие куры, а внезапно останавливались и, как бы охваченные судорогами, выворачивали головы. Короче говоря, эти куры вдруг напомнили доктору больных бери-бери, которых он постоянно наблюдал среди заключенных как тюремный врач. Гениальным в Эйкмане было то, что между странным поведением кур и болезнью бери-бери он заподозрил связь и увидел здесь, кроме того, связь с пищей, так как куры питались тем же, чем и заключенные, а именно рисом, очищенным от оболочки - от тонкой серебристой кожицы, в которой содержится зерно. Эту кожицу удаляют с помощью машины, так как очищенный, обрушенный рис красивее выглядит и легче сбывается.

Бери-бери - тяжелая болезнь, часто кончающаяся смертью. Родина ее - Азия, где эта болезнь уже давно привлекала внимание врачей. Как раз во время пребывания Эйкмана в Голландской Индии вновь встала проблема бери-бери. Было зафиксировано много смертельных случаев, в связи с чем учредили специальную комиссию, призванную изучать этот вопрос. Эйкман также вошел в комиссию.

Напав на след, он начал проверять правильность своих предположений. Прежде всего он запросил все ближайшие места заключения о том, какую пищу получают арестованные и много ли среди них больных бери-бери. Он узнал, что в некоторых тюрьмах очень много больных бери-бери, в некоторых их не так много и есть, наконец, тюрьмы, где бери-бери относится к числу редких заболеваний. При этом оказалось, что в первой группе тюрем пища состояла из обрушенного риса, во второй группе заключенным давали обрушенный рис лишь частично, а директора тюрем третьей группы были особо экономны и давали заключенным дешевый, желтый, необрушенный рис.

Собственно, этим уже и было все сказано, все открыто - было положено начало науке о витаминах. Но хотя говорят и, разумеется, справедливо, что наиболее труден первый шаг, к области медицинских открытий это относится не всегда. Так было, например, с открытием глазного зеркала, мимо которого прошел Брюкке, с открытием пенициллина и с некоторыми другими открытиями. Эйкман опубликовал свои наблюдения и выводы, но на его сообщение никто не обратил внимания. Полагали, что бери-бери - инфекционное заболевание. Это была эпоха бактериологии, и изучение бери-бери концентрировалось на поисках бациллы - виновницы болезни. Утверждение, что причиной тяжелой, смертельной болезни могло бы быть отсутствие в пище какой-либо ничтожной составной части, в то время было бы отвергнуто как смехотворное. Питательные вещества разделялись на три важнейшие группы: белки, углеводы, жиры, к этому добавлялась еще соль и вода. И это было все.

Овощам, фруктам, которые, как узнали позднее, являются носителями витаминов, не придавали большого значения. В учебнике Брюкке сказано следующее: «Все это сравнительно слабо концентрированные пищевые продукты, так как содержа большое количество воды, они не содержат сколько-нибудь значительных количеств белковых тел или углеводов. Таким образом, они не могут служить основами народного питания, однако могут дополнять его, внося разнообразие в наш стол, предохраняя тем самым от недугов, которые влечет за собой однообразное питание, и являясь вместе с тем лучшим лекарством от них. То же самое следует сказать и о плодах деревьев, которые в общем играют в питании еще меньшую роль, чем овощи. Плоды деревьев, во всяком случае в нашем климате, являются чисто вкусовыми продуктами. Они вносят в наш стол разнообразие, но приписывать им какую-либо значительную, особого рода пользу для нашего здоровья невозможно, так как это ничем не подтверждается».

В 1911 г. работа Эйкмана случайно попала в руки молодого польского исследователя Казимира Функа, который решил проверить изложенные в ней данные. Он произвел следующий эксперимент: взял дюжину голубей и кормил шесть из них обрушенным рисом и шесть - обычным. Первые шесть голубей заболели бери-бери, остальные остались здоровыми, но и первых он вылечил, давая им небольшое количество отрубей, образовавшихся при очистке рисовых зерен. Функ опубликовал статью, посвященную этому явлению, и назвал вещество, отсутствие которого вызывает столь тяжелое заболевание, витамином: «вита» означает по-латыни «жизнь», «амино» - химический термин (Функ доказал наличие в витамине аминогруппы). Это было большим открытием: оказалось, что человек живет не только калориями, но нуждается и в витаминах, небольшого количества которых достаточно для поддержания в организме правильного баланса, отсутствие же их приводит к тяжелым болезням.

"На опыте можно было легко доказать, что речь шла именно о минимальных количествах. Голубям, заболевшим бери-бери, Функ давал 0,001 г вещества, полученного им из рисовой оболочки, и этого невообразимо малого количества было достаточно, чтобы обреченным на смерть птицам вернуть здоровье, сделать их жизнеспособными и жизнерадостными.

Разумеется, одной детали этого открытия было недостаточно - оно оказалось слишком грандиозным. Возникло предположение, что есть и другие витамины, а не только тот, который необходим, чтобы предохранить человека или животное от бери-бери. Ведь слишком много болезней, представляющих загадку для медиков. Быть может, говорили себе исследователи, и среди них есть такие, которые вызваны недостатком витамина, и их тоже следует рассматривать как авитаминоз. Возможно, что человек должен получать с пищей много различных витаминов, чтобы быть здоровым и достигнуть здоровой старости.

Ученые со страстью начали заниматься изучением вопроса о витаминах и не раскаялись в этом.

Для того чтобы исследовать витамины, таящиеся в частицах; пищи, их прежде всего извлекали оттуда с помощью спирта или эфира и получали, таким образом, спиртовой раствор витаминов, с которым можно было производить опыты. Вскоре, однако, выяснилось, что таким путем можно получить не все витамины: явно имелись и другие, которые можно было извлечь только с помощью воды. Но все же сущность витаминов становилась все более ясной, и физиолог Степп определил ее следующим образом: «Витамины являются органическими соединениями, которые должны в небольших количествах, но непрерывно доставляться организму для обеспечения сохранения и размножения клеточной ткани, а также нормальной функции органов».

С самого начала было ясно, что для обеспечения функций органов и организма достаточно самых минимальных количеств витаминов, но они должны доставляться непрерывно: запасов витаминов в организме не образуется. Вскоре узнали, что многие витамины очень чувствительны к высокой температуре, к варке. Но, например, содержащийся в картофеле витамин С от варки не разрушается, а разрушается при лежании в хранилищах. Витамин же, содержащийся в лимонном соке, тоже витамин С, повреждается уже от одного соприкосновения с воздухом. Различные овощи теряют значительную часть витаминов при хранении зимой на складах.

Большинство витаминов обозначают буквами - такая классификация оказалась наиболее практичной. Витамин А является витамином роста; он не растворяется в воде, но растворяется в жирах. Отсутствие его ведет к тяжелым нарушениям зрения, к глазным заболеваниям. Витамин А содержится в больших количествах в молочном жире, в печени многих животных, во многих растениях, особенно в моркови, шпинате, салате и т. п. Однако в растениях он содержится не как готовый витамин, а в предварительной стадии - как провитамин. Лауреаты нобелевской премии Эйлер и Каррер исследовали провитамин А. Они назвали его «каротин» и подробно описали эти кристаллы огромного витаминозного воздействия.

Особенно тщательно исследовали витамин А Мори, Кнапп, Осборн и Мендель Блох. Когда в период первой мировой войны в Дании резко увеличилось число глазных заболеваний, приближавшееся к масштабам эпидемии, Блох обратил внимание как на источник зла на маргарин, который население употребляло вместо масла, ибо в маргарине нет витамина А.

Коше и Холмс выделили в 1937 г. витамин А в форме чистого кристалла.

Раньше всех был открыт витамин В. Болезнь бери- бери возникает, как раскрыл Эйкман, вследствие отсутствия витамина В. Ныне известно, что этот витамин - не одно вещество, а несколько веществ, оказывающих разнообразные воздействия. В общем можно сказать, что витамин В служит как бы оборонительным поясом нервного вещества.

К группе витамина В относится также вещество, предохраняющее от пеллагры. Когда Гете во время своей первой поездки в Италию в 1786 г. пересек Бреннер, он записал в дневнике: «Как только начало светать, я заметил решительную перемену в облике (людей), особенно же мне не понравился бледнокоричневый цвет лиц женщин. Черты их говорили о нищете, дети имели столь же жалкий вид, несколько лучше выглядели мужчины; правда, в общем все они сложены вполне правильно и хорошо. Думаю, что причину этого болезненного состояния должно искать в частом употреблении турецкого злака и семян вереска. Первый, который они называют также желтой слепотой, и второй, называемый черной слепотой, перемалываются, мука отваривается в воде и образующаяся густая каша употребляется в пищу. Живущие же по ту сторону немцы разрывают тесто на отдельные кусочки и жарят его в масле; романский тиролец, напротив, ест самое тесто, иногда посыпая его тертым сыром, и круглый год не потребляет мяса. Естественно, что первые заклеивают и засоряют свои пищевые каналы, особенно же дети и женщины, и кахектич- ный цвет их кожи указывает на этот недуг».

Гете подозревал, что причиной этих болезненных явлений было нецелесообразное питание, а примерно полтораста лет спустя установили, что действительно, пеллагру, - речь шла именно о ней, - вызывает недостаточное и однообразное питание маисом, и ее причислили к авитаминозам.

Витамин С предохраняет от цынги, и население не страдает ею благодаря тому, что с обычной пищей, если она разнообразна, в организм поступает достаточное количество этого витамина, впрочем, так же, как и других. Однако открыватели новых земель, мореплаватели, корабельщики прошлых столетий знали и боялись цынги, или скорбута, как она тоже называлась, а в периоды мировых войн с этой болезнью приходилось встречаться в лагерях пленных, на фронте и в тылу, так как в пище кое-чего недоставало, и прежде всего - фруктов и овощей, а значит, и витамина, предохраняющего от цынги.

Заслуга открытия витамина С, за которое была присуждена в 1937 г. нобелевская премия, принадлежит венгру Сент-Дьердьи. Он обнаружил витамин С в виде аскорбиновой кислоты. Однажды случайно Сент-Дьердьи оставил лежать разрезанное яблоко и когда через некоторое время взял его в руки, то заметил, что плоскости разрезов приобрели темную окраску. Несомненно, едва ли есть такой человек, который не замечал этого; но Сент-Дьердьи начал размышлять о причинах перемены окраски: почему поверхность яблока, доступная воздействию воздуха, потемнела? Он пришел к мысли, что здесь происходит процесс восстановления - химический процесс изъятия кислорода. Если какое-либо тело соединяется с кислородом, то, как известно, говорят об окислении, если же оно лишается кислорода - о восстановлении. В яблоке восстановление обусловливалось наличием гексурозной кислоты, которая, как обнаружилось в дальнейшем, представляет собой чистый витамин С. За противоцынготные, антискорбутные свойства его назвали также аскорбиновой кислотой. Для демонстрации аскорбиновой кислоты Сент-Дьердьи с 1932 г. пользовался плодом красного перца, оказавшегося богатым витаминоносителем.

Витамин D предохраняет от рахита. В 1885 г. в Венском обществе врачей профессор Кассовиц, врач по детским болезням, бывший и хорошим биологом, настаивал на том, чтобы больных рахитом лечили фосфором. Но это предложение встретило многих противников. Кассовиц доказывал, что рахит связан с плохим воздухом, которым дышат бедняки в своих жилища, в своих трущобных каморках. Это было очень близко к истине, но все же причиной рахита был не плохой воздух, а недостаток солнца. Предложенное Кассовицем лечение этой детской болезни рыбьим жиром с фосфором имело успех, когда во время первой мировой войны начали изучать витамины, коснулись и рахита, причем убедились на фактах, что лучшее средство против него - рыбий жир.

Вскоре нашли и объяснение: рахит вызывается недостатком витамина; предохраняет от этой болезни витамин D, которого больше всего в рыбьем жире. Одновременно обнаружили, что рахит можно вылечить и без рыбьего жира, если лечить больные конечности ультрафиолетовыми лучами. А затем обнаружили и третий способ. Штенбок давал крысам корм, вызывающий рахит; при нецелесообразном питании или содержании в темноте крысы очень легко заболевают рахитом. Затем этим рахитичным крысам он давал тот же корм, но предварительно облученный искусственным горным солнцем, и рахит быстро проходил. Виндаус, впоследствии получивший нобелевскую премию, в 1927 г. разъяснил эту связь. Витамин D находится в рыбьем жире. Он образуется тогда, когда пищевые продукты подвергаются воздействию солнечного света. В растениях он содержится в своей предварительной стадии (как провитамин) и называется эргостерином. Это вещество было известно и ранее, но не знали, что оно предохраняет от рахита.

Итак, человек нуждается не только в пищевых продуктах, которые доставляют ему калории, не только в витаминах, но и в солнце, особенно тогда, когда его кости еще молоды и должны обогащаться известью.

В дальнейшем узнали о существовании и некоторых других витаминов: витамина Е, являющегося одним из факторов плодовитости, витамина F, роль которого в организме точно не известна.

Датчанин Генрик Дам, производивший опыты со вскармливанием только что выведенных цыплят, открыл витамин К. Однажды цыплята были найдены мертвыми: они истекали кровью, так как ряд тонких кровеносных сосудов лопнул. В 1936 г. после длительных исследований Дам возобновил опыт и опять стал кормить цыплят составленной им смесью: результат оказался тот же, снова причиной гибели птиц было кровотечение из тонких сосудов. Чего-то, видимо, не хватало в пище. Этот неизвестный фактор Дам назвал витамином К, приписав ему свойства содействовать свертыванию крови, так как если кровь, вытекающая каплями из раны при каком- либо ранении, не свертывается, кровотечение продолжается и наступает смерть от потери крови. Далее Дам выявил, что кровотечения можно избежать с помощью свиной печени: если во-время изменить кормление и начать добавлять к корму немного свиной печени, то цыплята выздоравливали и превосходно развивались. Это был первый шаг, а вскоре нашли и витамин К, оказавшийся весьма ценным при операциях и перевязках кровеносных сосудов. Везде, где только приходится сталкиваться с кровотечениями, с которыми обычно справиться трудно, витамин К служит целебным средством. Этот витамин встречается в зеленых листьях и в кишечных микробах, образующих его из других веществ.

Следует упомянуть еще витамин Т, обнаруженный Гетшем в Граце в телах насекомых. Он, повидимому, является фактором, обеспечивающим жизнь, активирует различные жизненные процессы, содействует росту и ускоряет его. Быть может, в связи с этим он приобретает значение для сельского хозяйства, а именно для животноводства. Ныне препараты витамина Т с успехом применяют при различных состояниях истощения.

История исследования витаминов, из которой здесь рассказано всего несколько глав, не закончена. Безусловно, она еще обогатится и обогатится тем новым, что будет играть большую роль в лечении болезней, кажущихся загадочными, тем новым, что сможет заполнить пробелы, имеющиеся еще в наших знаниях о человеческом организме.

Похожие материалы:

Все, вероятно, знают, что витамины – это необходимая часть пищи. Часто говорят: «Это пища полезная, в ней много витаминов». Но немногим точно известно, что такое витамины, как они были открыты, в каких продуктах содержаться, какое значение имеют для нашего здоровья.

Скачать:

Предварительный просмотр:

Региональная научно-практическая конференция школьников «Биологические науки: прошлое, настоящее, будущее»

Направление: история биологии

История открытия витаминов

Самуткина Анна, 3 класс

Бимская средняя общеобразовательная школа

Научный руководитель:

учитель биологии первой категории

Самуткина Елена Геннадьевна

Елабуга 2012 г.

Введение………………………………………………………………..2

Основная часть

История открытия витаминов…………………………………3

Понятие витаминов…………………………………………….5

Что нужно знать о витаминах…………………………………5

Заключение …………………………………………………………...9

Используемая литература……………………………………………10

Введение

Каждый человек хочет быть здоровым. Здоровье – это богатство, которое нельзя купить за деньги или получить в подарок. Люди сами укрепляют или разрушают то, что дано им природой. В этом играет большую роль питание. В состав пищи, которую мы едим, содержаться различные вещества. К незаменимым, жизненно важным компонентам питания наряду с белками, жирами и углеводами относятся витамины.

Все, вероятно, знают, что витамины – это необходимая часть пищи. Часто говорят: «Это пища полезная, в ней много витаминов». Но немногим точно известно, что такое витамины, как они были открыты, в каких продуктах содержаться, какое значение имеют для нашего здоровья.

Цель:

1. Ознакомиться с историей открытия витаминов;

- Сформировать общее представление о витаминах;

- Познакомиться с их классификацией, представителями и значением;

Объект исследования: витамины.

Предмет исследования: история и необходимость употребления витаминов в современном обществе.

Задачи исследования:

1. Узнать историю открытия витаминов.

- Познакомиться с важнейшими представителями витаминов.

- Показать значимость витаминов для здоровья человека.

Методы исследования: сравнительно-сопоставительный метод.

Актуальность: Витамины имеют уникальнейшие свойства. Недостаточность витаминов или их полное отсутствие, а также избыток витаминов могут не только неблагоприятно воздействовать на организм человека, но и приводить к развитию тяжелых заболеваний.

Основная часть

История открытия витаминов

Важность некоторых видов еды для предотвращения определенных болезней была известна ещё в древности. Так, древние египтяне знали, что печень помогает от куриной слепоты. Ныне известно, что куриная слепота может вызваться недостатком витамина А.

В 1747 году шотландский врач Джеймс Линд, пребывая в длительном плавании, провел своего рода эксперимент на больных матросах. Вводя в рацион различные кислые продукты он открыл свойство цитрусовых предотвращать цингу. В 1753 году Линд опубликовал «Тракт о цинге», где предложил использовать лимоны и лаймы для профилактики цинги. Однако эти взгляды получили признание не сразу.

Джеймс Кук на практике доказал роль растительной пищи в предотвращении цинги, введя в корабельный рацион кислую капусту, солодовое сусло и подобие цитрусового сиропа. В результате он не потерял от цинги ни одного матроса – неслыханное достижение для того времени. В 1795 году лимоны и другие цитрусовые стали стандартной добавкой к рациону британских моряков. Это послужило появлением крайне обидной клички матросов – лимонник. Известны так называемые лимонные бунты: матросы выбрасывали за борт бочки с лимонным соком.

В 1880 году русский биолог Николай Лунин из Тартуского университета скармливал подопытным мышам по отдельности все известные элементы, из которых состоит коровье молоко: сахар, белки, жиры, углеводы, соли. Мыши погибли. В то же время мыши, которых кормили молоком, нормально развивались. В своей диссертационной (дипломной) работе Лунин сделал вывод о существовании какого-то неизвестного вещества, необходимого для жизни в небольших количествах. Вывод Лунина был принят в штыки научным сообществом. Другие учёные не смогли воспроизвести его результаты. Одна из причин была в том, что Лунин использовал тростниковый сахар , в то время как другие исследователи использовали молочный сахар , плохо очищенный и содержащий некоторое количество витамина B.

В последующие годы накапливались данные, свидетельствующие о существовании витаминов. Так, в 1889 году голландский врач Христиан Эйкман обнаружил, что куры при питании варёным белым рисом заболевают бери-бери , а при добавлении в пищу рисовых отрубей - излечиваются. Роль неочищенного риса в предотвращении бери-бери у людей открыта в 1905 году Уильямом Флетчером . В 1906 году Фредерик Хопкинс предположил, что помимо белков, жиров, углеводов и т. д. пища содержит ещё какие-то вещества, необходимые для человеческого организма. Последний шаг был сделан в 1911 году польским учёным Казимиром Функом , работавшим в Лондоне . Он выделил кристаллический препарат, небольшое количество которого излечивало бери-бери. Препарат был назван «Витамайн», от латинского vita - «жизнь» и английского amine - « амин », азотсодержащее соединение. Функ высказал предположение, что и другие болезни - цинга , пеллагра , рахит - тоже могут вызываться недостатком каких-то веществ.

В 1920 году Джек Сесиль Драммонд предложил убрать «e» из слова « vitamine », потому что недавно открытый витамин C не содержал аминового компонента. Так витамайны стали витаминами.

В 1929 году Хопкинс и Эйкман за открытие витаминов получили Нобелевскую премию , а Лунин и Функ - не получили. Лунин стал педиатром, и его роль в открытии витаминов была надолго забыта. В 1934 году в Ленинграде состоялась Первая всесоюзная конференция по витаминам, на которую Лунин (ленинградец) не был приглашён.

В 1910-е , 1920-е и 1930 годы были открыты и другие витамины. В 1940 годы была расшифрована химическая структура витаминов.

В Лайнус Полинг , дважды лауреат Нобелевской премии, потряс медицинский мир своей первой книгой «Витамин С, обычная простуда и грипп», в которой дал документальные свидетельства об эффективности витамина С. С тех пор «аскорбинка» остается самым известным, популярным и незаменимым витамином для нашей повседневной жизни. Исследовано и описано свыше 300 биологических функций витамина. Главное, что в отличие от животных, человек не может сам вырабатывать витамин С и поэтому его запас необходимо пополнять ежедневно.

Понятие о витаминах

Витами́ны - группа низкомолекулярных органических соединений относительно простого строения и разнообразной химической природы. Это сборная по химической природе группа органических веществ, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи. Витамины содержатся в пище в очень малых количествах, и поэтому относятся к микронутриентам .

Витамины (от лат. vita -«жизнь») - вещества, которые требуются организму для нормальной жизнедеятельности.

Что нужно знать о витаминах

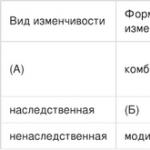

Витамин | Последствия авитаминоза, значение витамина | Суточная потребность |

|

Куриная слепота Улучшает зрение, сохраняет подвижность суставов | Морковь, цитрусовые, сливочное масло, сыр, яйца, печень, рыбий жир | 900 мкг |

|

Бери-бери Регулятор жирового и углеводного обмена, деятельности нервной системы | Сухие пивные дрожжи, свинина, проростки пшеницы, овес, орехи (фундук) | 1,5 мг |

|

Арибофлавиноз Участвует в обмене белков, жиров и углеводов | Дрожжевой экстракт, проростки пшеницы, отруби пшеницы, соевые бобы, капуста брокколи, печень, яичный желток, сыр | 1,8 мг |

|

Боли в суставах, выпадение волос, судорги конечностей, параличи, ослабление зрения и памяти | Дрожжи, бобовые, грибы, рис, печень, мясные субпродукты | 5 мг |

|

Анемия, головные боли, утомляемость, кожные заболевания, нарушения аппетита, внимания, памяти, работы сосудов Усвоение белка и здоровье нервной системы | Проростки и отруби пшеницы, зеленые лиственные овощи, мясо, печень, рыба, молоко, яйца | 2 мг |

|

Цинга Повышает сопротивляемость организма экстремальным воздействиям | 90 мг |

||

Рахит Обмен кальция и фосфата, минерализация костей и зубов | Молоко, яйца, рыбий жир, печень трески, жирные сорта рыбы | 10-15 мкг |

|

Нервно-мышечные нарушения Активный антиокислитель | Кукурузное, подсолнечное, оливковое масла, горох, облепиха | 15 мг |

|

Пеллагра Участвует в ОВР в клетках. | Зеленые овощи, орехи, крупы из цельного зерна, дрожжи, мясо, в том числе куриное, печень, рыба, молоко, сыр | 20 мг |

- При кипячении молока количество содержащихся в нем витаминов значительно снижается.

- В среднем 9 месяцев в году европейцы употребляют в пищу овощи, выращенные в теплицах или после длительного хранения. Такие продукты имеют более низкий уровень содержания витаминов по сравнению с овощами из открытого грунта.

- После трех дней хранения продуктов в холодильнике теряется 30% витамина С (при комнатной температуре этот показатель составляет 50%).

- При термической обработке пищи теряется от 25% до 90-100% витаминов.

- На свету витамины разрушаются (витамин В 2 очень активно), витамин А подвержен воздействию ультрафиолетовых лучей.

- Овощи без кожуры содержат значительно меньше витаминов.

- Высушивание, замораживание, механическая обработка, хранение в металлической посуде, пастеризация снижают содержание витаминов в исходных продуктах.

- Содержание витаминов в овощах и фруктах очень широко варьирует в разные сезоны.

Заключение

Все жизненные процессы протекают в организме при непосредственном участии витаминов. Витамины играют важнейшую роль в поддержании иммунитета, т.е. они делают наш организм более устойчивыми к болезням.

Первые основы практической витаминологии были заложены русскими землепроходцами и мореходами. Это были сибирские казаки Ребров, Дежнев, Поярков, Хабаров и другие. Описания жизни и деятельности этих пионеров отечественной географии содержат факты, говорящие об их борьбе со страшным бичом всех путешественников того времени - цингой; а также об использовании в целях профилактики и лечения хвойных растений и

различных трав.

В 1820 г. морской врач П.С. Вишневский в книге «Опыт морской военной гигиены или описание средств, способствующих сохранению здоровья людей, служащих на море» впервые в мире за 60 лет до открытия витаминов высказал мысль о существовании вещества, способствующего правильной жизнедеятельности организма.

В 1880г. Н.И. Лунин впервые доказал, что помимо известных необходимых компонентов пищи - белков, жиров, углеводов, воды и минеральных веществ - нужны какие-то дополнительные вещества, без которых организм не может нормально существовать. Позднее выводы Н.И. Лунина были подтверждены другими учеными. По предложению польского исследователя К. Функа, проводившего опыты по выделению из рисовых

отрубей активного начала (1911-1912 гг.), эти дополнительные факторы пищи были названы витаминами (аминами жизни), поскольку выделенное им из рисовых отрубей вещество содержало аминогруппу. С тех пор термин укоренился в науке, хотя в химической структуре многих витаминов аминогруппа отсутствует.

Используемая литература

- Журнал «Здоровье», №3, март 2007

- Школьник Ю.К. Человек. Полная энциклопедия. – М.: Эксмо, 2011.

- Электронный ресурс: http://www.vitamini.ru/

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Введение

Витамины - низкомолекулярные органические соединения различной химической природы, абсолютно необходимые для нормальной жизнедеятельности организмов. Являются незаменимыми веществами, так как за исключением никотиновой кислоты они не синтезируются организмом человека и поступают главным образом в составе продуктов питания. Некоторые витамины могут продуцироваться нормальной микрофлорой кишечника. В отличии от всех других жизненно важных пищевых веществ (незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот и т.д.) витамины не обладают пластическими свойствами и не используются организмом в качестве источника энергии. Участвуя в разнообразных химических превращениях, они оказывают регулирующее влияние на обмен веществ и тем самым обеспечивают нормальное течение практически всех биохимических и физиологических процессов в организме.

Витамины обладают высокой биологической активностью и требуются организму в очень небольшом количестве, соответствующем физиологической потребности, которая варьирует в пределах от нескольких микрограммов до нескольких десятков миллиграммов. Потребность в каждом конкретном витамине также подвержена колебаниям, обусловленным действием различных факторов, которые учитываются в рекомендуемых нормах потребления витаминов, подвергающихся периодическому уточнению и пересмотру.

Витамин К(витамин коагуляции, антигеморрагический витамин) - это группа нескольких веществ. Он необходим для синтеза в печени активных форм протромбина и других факторов свертывания крови при лечении антибиотиками и препаратами, влияющими на микрофлору кишечника. Здоровый организм вырабатывает витамин К 2 сам. Витамин К продуцируется микрофлорой кишечника и поступает с пищевыми продуктами

1. История открытия

В 1929г. датский ученый Дам описал авитаминоз у цыплят, находившихся на синтетической диете. Основным признаком его являлась геморрагия - кровоизлияние в подкожную клетчатку, мышцы и другие ткани. Добавление дрожжей в качестве источника витаминов В и рыбьего жира, богатого витаминами А и D, не устраняло патологических явлений. Оказалось, что целебным эффектом обладают зерна злаков и другие растительные продукты. Вещества, излечивающие геморрагию, были названы витаминами К, или витаминами коагуляции, так как было установлено, что кровоизлияния у подопытных птиц, например, связаны с понижением способности крови к свертыванию.

В 1939г. в лаборатории Каррера впервые был выделен из люцерны витамин К, его назвали филлохинон. В том же году Бинклей и Доизи получили из гниющей рыбной муки вещество с антигеморрагическим действием, но с иными свойствами, чем препарат, выделенный из люцерны. Этот фактор получил наименование витамина К2 в отличие от витамина из люцерны, названного витамином К1.

Открытие витамина К явилось результатом серии экспериментов, роводимых Генри и Дэмом. В 1931 МакФарлейн и сотрудники наблюдают дефект свертывания крови. В 1935 Дэм высказывает предположение, что противогеморрагический витамин есть новый жирорастворимый витамин, который он называет витамином К. 1936г Дэму удаются приготовить неочищенную фракцию протромбина в плазме и продемонстрировать снижение ее активности в случае получения из плазмы цыпленка с недостаточным содержанием витамина К.

В 1939г Дойзи синтезируют витамин К1. 1940г Брикхаус описывает предпосылки кровотечения как результат синдрома недостаточного всасывания или голодания и устанавливает, что геморрагическая болезнь новорожденных связана с витамином К. В 1943г Дэм получает Нобелевскую премию за открытие витамина К, фактора свертываемости крови. В 1943 Дойзи получает Нобелевскую премию за открытие химической структуры витамина К.

В 1974г Стенфло и Нелсестуен с сотрудниками показали зависимую от витамина К стадию в синтезе протромбина. В 1975г Эсмон открывает зависимое от витамина К карбоксилирование протеина в печени.

Исследование химической природы витаминов К привело к заключению, что в основе их молекулы лежит структура 2-метил-1,4-нафтохинона, который, как и природные витамины К, обладает антигеморрагическим действием.

2. Химическое строение

Природные витамины К являются производными 2-метил-1,4-нафтохинона, у которых в положении 3 водород замещен на остаток спирта фитола или на изопреноидную цепь с различным числом углеродных атомов: 2-метил-1,4-нафтохинон, стимулирующих свертывание крови.

Витамин К1, филлохинон, фитохинон (2-метил-3-фитил-1,4-нафтохинон) - вязкая желтая жидкость; т. пл. -20°С, т. кип. 115-145 °С/0,0002 мм рт. ст.; n20D 1,5263; + 8,0° (хлороформ); хорошо растворим в петролейном эфире, хлороформе, плохо - в этаноле, не растворим в воде.243, 249, 261, 270 и 325 нм. В боковой цепи молекулы атомы 7 и 11 (считая от цикла) имеют R-конфигурацию; заместители у двойной связи занимают трансположение. Витамин K1 неустойчив к действию кислот, растворов щелочей и УФ-света. При взаимодействии со спиртовым раствором щелочи образует темно-фиолетовые продукты, которые постепенно становятся темно-коричневыми. В природе встречается преимущественно в зеленых частях растений. Синтетический витамин K1 (-0,4°) представляет собой смесь цис- и трансизомеров в соотношении 3:7 (биол. активностью обладает только транс-изомер). Его синтезируют алкилированием моноацетата 2-метил-1,4-нафтогидрохинона (получают из 2-метил-1,4-нафтохинона) изофитолом или фитолом в присутствии катализатора (к-т Льюиса или алюмосиликатов) с последующим омылением ацильной группы и окислением до хинона.

Витамин К2 представлен несколькими формами, отличающимися по длине изопреноидной цепи. Выделены производные с боковой цепью из 20, 30 и 35 углеродных атомов. Витамины группы К2

Менахинон; формула

I, R = [СН2СН=С(СН3)СН2]nН,

где п=1-13; хлоробиумхинон,

R=СН=С(СН3)[СН2СН2СН=С(СН3)]6СН3)

по физическим, химическим свойствам подобны витамину K1. Синтезируются микроорганизмами. У человека и животных присутствует главным образом один из менахинов-фарнахинон (п = 6, т. пл. 53,5 °С), в который могут превращать все другие витамеры.

ВитаминК2(20)

ВитаминК2(30) (2-метил-3-дифарнезил-1,4-нафтохинон)

Витамин К2(35)

Кроме природных витаминов К, в настоящее время известен ряд производных нафтохинона, обладающих антигеморрагическим действием, которые получены синтетическим путем. К их числу относятся следующие соединения:

Витамин К3 (2-метил-1,4-нафтохинон)

Витамин К4 (2-метил-1,4-нафтохинон)

Витамин К5 (2-метил-1,4-нафтогидрохинон)

ВитаминК6(2-метил-4-амино-1-нафтогидрохинон)

Витамин К7 (3-метил-4-амино-1-нафтогидрохинон)

В 1943г. А. В. Палладин и М. М. Шемякин синтезировали дисульфидное производное 2-метил-1,4-нафтохинона, получившее название викасола, который применяется в медицинской практике в качестве заменителя витамина К: Викасол.

3. Физико-химические свойства

Витамин К1 представляет собой вязкую желтую жидкость, которая кристаллизуется при температуре -20° и кипит при 115-145° в вакууме. Это вещество хорошо растворимо в петролейном эфире в хлороформе, диэтиловом эфире, этиловом спирте и других органических растворителях, плохо - в этаноле, не растворимо в воде. Его растворы поглощают УФ лучи. Так, в петролейном эфире максимумы адсорбции находятся при длине волны, равной 243, 249, 261, 270 и 325 нм. В этом ряду наибольшую оптическую плотность витамин К проявляет при К = 249 нм. В боковой цепи молекулы атомы 7 и 11 (считая от цикла) имеют R-конфигурацию; заместители у двойной связи занимают трансположение. Витамин K1 неустойчив к действию кислот, растворов щелочей, УФ-света. При взаимодействии со спиртовым раствором щелочи образует темно-фиолетовые продукты, которые постепенно становятся темно-коричневыми. В природе встречается преимущественно в зеленых частях растений. Синтетический. витамин K1 (-0,4°) представляет собой смесь цис- и трансизомеров в соотношении 3:7 (биол. активностью обладает только транс-изомер). Его синтезируют алкилированием моноацетата 2-метил-1,4-нафтогидрохинона (получают из 2-метил-1,4-нафтохинона) изофитолом или фитолом в присутствии катализатора (к-т Льюиса или алюмосиликатов) с последним омылением ацильной группы и окислением до хинона.

Витамин К2 (пренилменахинон)- желтый кристаллический порошок с температурой плавления 54°, растворяющийся в органических растворителях. Он имеет адсорбционные спектры, сходные с таковыми витамина К1, но менее интенсивно поглощает УФ лучи. Например, в петролейном эфире максимум его поглощения находится при 248 нм и составляет = 295.

Витамин К3 представляет собой лимонно-желтое кристаллическое вещество с характерным запахом. Температура плавления 160°. Он слабо растворим в воде, что обусловлено отсутствием в его молекуле длинной углеводородной цепи. Витамин К3 (менадион, 2-метил-1,4-нафтохинон; ф-ла I, R = Н) -синтетический продукт. Лимонно-желтые кристаллы (т. пл. 106°С); растворимы в органических растворителях, плохо - в воде. При взаимодействии с Na2S2O5 образует викасол (т. пл. 154-157 °С, растворим в воде), обладающий биологической активностью витамина К.

Витамины К, содержащие в положении 3 изопреноидную цепь, относятся к светочувствительным соединениям. При освещении ультрафиолетом происходит фотолиз, отщепляется изопреноидная цепь, которую замещает гидроксил, а молекула фитола окисляется в кетон фитон.

Витамины К, будучи, как сказано выше, производными нафтохинона, обладают способностью к окислительно-восстановительным реакциям. На этой способности витаминов К основано количественное определение их полярографическим методом. Нафтохиноновая молекула, присоединяя два водорода, переходит в нафтогидрохиноновую. Эта реакция в присутствии кислорода воздуха обратима. Реакция восстановления нафтохинонов (окрашенных веществ) сопровождается их обесцвечиванием.

Витамины К способны непосредственно взаимодействовать с кислородом, присоединяя его в положении 2, 3 молекулы нафтохинона. Продуктом окисления является эпоксид: Эпоксид витамина К1. Эпоксиды витаминов К сохраняют витаминную активность исходных молекул.

Витамин К3 под влиянием света и кислорода воздуха может давать димерное производное: Димер витамина К3.

Как отмечено выше, бисульфидное производное витамина К3 обладает витаминной активностью. Это важное для медицинской практики вещество получают воздействием бисульфита натрия на 2-метил-1,4-нафтохинон.

Хорошими стабилизаторами витамина К являются монокальциевый фосфат, пирофосфаты натрия или калия и др., стабилизирующее действие которых состоит в поддерживании в водном растворе кислой реакции (рН = 4,8). Смесь 0,5кг пропаренной соевой муки с 140г менадион-натрий-бисульфатом и 26г СаН4(РO4)2 стабилизирует витамин на 97% в течение трех месяцев.

Витамин К разрушается при тепловой обработке.

4. Специфичность строения. Гомовитамины и антивитамины К

К-витаминной активностью обладают многие производные нафтохинона. В зависимости от деталей их структуре существенно изменяется величина биологической активности соединения.

Как видно гидрирование хиноидных групп, находящихся в положении 1,4, не оказывает существенного влияния на биологическую активность витаминов К. В то же время гидрирование самого нафтохинонового ядра, приводит к почти полной утрате биологической активности молекулы. Замена гидроксильной группы на аминогруппу не сопровождается утратой биологической активности витамина. Для проявления биологической активности обязательно наличие метильной группы в положении 2 нафтохинонового ядра. Введение метильной группы в других позициях нафтохиноновой системы сопровождается резким уменьшением физиологической роли соединения.

Представляет особый интерес влияние изменения длины боковой изопреноидной цепи на биологическую активность производных нафтохинонов. Оказывается, что как укорочение, так удлинение углеводородной цепи вызывает снижение витаминной активности препарата. Наряду с этим полное удаление боковой цепи увеличивает активность молекулы в три раза.

Введение гидроксильных групп в различные позиции нафтохинонового ядра, за исключением положений 1 и 4, почти полностью лишает соединения витаминной активности. Примером "такого соединения является фтиокол, или 2- метил-З-гидрокси-11,4-нафтохинон: Фтиокол. Это соединение почти не обладает К-витаминной активностью, по данным некоторых ученых даже имеет антивитаминные свойства. Некоторые химические соединения, имеющие отдельные черты сходства в строении с витаминами группы К, обладают антивитаминными свойствами. Одним из первых антивитаминов К был открыт дикумарол - вещество, выделенное из испорченного сена бобовых растений (донник, клевер): Дикумарол (3,3"-метилен-бис-4-оксикумарин)

Другим представителем антивитаминов К является производное фтиокола 2,2"-метилен-бис(3-гидрокси-1,4-нафтохинон) представляющее собой производное двух молекул фтиокола, формула которого: 2,2"-метилен-бис(3-гидрокси-1,4-нафтохинон) |

Третьим представителем этой группы соединений является варфарин:

Варфарин

Все названные вещества обладают геморрагическим действия на организм.

5. Биохимические функции

Как отмечено выше, обнаружение К-авитаминоза было связано с клинической картиной, показывающей замедление процессов свертывания крови. Это выражалось в точечном кровоизлиянии в ткани. Кровь, взятая из организма К- авитаминозных цыплят и других животных, часами оставалась жидкой при ее хранении.

В последующие годы было выяснено, что витамин К имеет отношение к синтезу протромбина - одного из факторов сложной ферментативной системы свертывания крови. Роль системы состоит в превращении растворимого в плазме белка фибриногена под ферментативным действием тромбина сначала в мономерную форму белка фибрина, а затем в полимерный, уже нерастворимый белок фибрин. Тромбин образуется из протромбина. Особенно сложным является многоступенчатый процесс превращения протромбина в тромбин. В плазме крови постоянно содержатся плазменные факторы свертывания крови, являющиеся белковыми веществами, и ионы кальция. В форменных элементах крови тромбоцитах содержится особый липопротеид, называемый тромбопластином тромбоцитов, или фактором III тромбоцитов. При разрушении тромбоцитов этот неактивный белок превращается под действием белков плазмы акцеллерина и конвертина в активную тромбокиназу, которая в присутствии других названных плазменных факторов и, кроме того, тканевого фактора начинает ферментативный процесс образования тромбина.

Как видно, витамин К непосредственно не входит в систему свертывания крови. Он необходим для синтеза в печени протромбина, проконвертина.

Специальное изучение биохимической роли витамина К позволяет предположить, что она заключается во влиянии на заключительную стадию формирования молекулы протромбина на посттрансляционном уровне. Наряду с этим имеются сведения об изменении способности протромбина К-авитаминозных организмов взаимодействовать с липидами, углеводами и кальцием. Вследствие этого нарушается активирующее действие факторов ввертывающей системы крови и процесса превращения протромбина в тромбин. Витамин К-кофермент в реакцияхкарбоксилирования остатков глутаминовой кислоты в предшественнике протромбина и в некоторых других неактивных формах факторов свертывания крови с образованием остатковкарбоксиглутаминовой кислоты. В результате соответствующие участки молекул белков-предшественников приобретают способность связывать Са+ и подвергаться активации с образованием активных факторов свертывания крови, в частности протромбина. Витамин К участвует также вкарбоксилировании остатков глутаминовой кислоты в некоторых Са-связывающих белках, в частности в остекоальцине.

Витамины группы К всасываются вместе с липидами в переднем участке тонких кишок при стимулирующем действии желчных кислот. После всасывания оно депонируются в микросомах печени (25-51%), миокарде, селезёнке и ретикулоэндотелиальной системе. Выделяется витамин К с фекалиями; в моче обнаруживается в соединении с глукуроновой кислотой.

Таблица 2.Вещества участвующие в свертывании крови.

Помимо участия витаминов К в процессе биосинтеза белковых факторов свертывания крови у высших животных, установлено, что они участвуют в окислительно-восстановительных превращениях. Это обусловлено способностью нафтохинонового ядра к обратимым окислительно-восстановительным превращениям. На некоторых микроорганизмах, в частности Escherichia Coli, и микобактериях показана роль менахинонов в биосинтезе пиримидиновых оснований при аэробных условиях. Менахинон принимает участие в превращении дигидрооротовой кислоты в оротовую. Возникающая при этом молекула восстановленного витамина К (менахинола) дегидрируется в присутствии фумаровой кислоты.

Для растительных организмов показано участие витаминов К в транспорте электронов. Активность соединений группы витамина К выражают в так называемых фитоменадионовых эквивалентах; один такой эквивалент соответствует активности 1 мг или 1 мкг фитоменадиона наиболее активен витамин К2.

6. Связь с витаминами

При недостаточности витамина К наблюдали снижение активности аденозинтрифосфатазы и креатинкиназы в крови и скелетной мышце. Это приводит к пониженному использованию макроэргов, что отражается на повышении содержания АТФ в печени и сердце крыс и цыплят. Дополнительное введение витамина Е в рацион, лишенный витамина К, предупреждает снижение активности указанных энзимов в мышцах крыс. Это обнаруживает образование метаболитов, не обладающих антигеморрагическим действием, но, подобно витамину К, обеспечивающих нормальный биосинтез энзиматических белков.

Включение в рацион крыс витамина А - кислоты в дозе, не превышающей 50 ИЕ, значительно снижало содержание протромбина и повышало выделение витамина К с калом. Таким образом, витамин А кислота тормозила всасывание витамина К. Как недостаточность витамина А, так и гипервитаминоз А вызывают хрупкость лизосомных оболочек клеток толстой кишки, приводит к выделению из клеток ряда энзимов -глюкуронидазы, кислой фосфатазы и арилсульфатазы - и повышает их активность. Пероральное введение витамина К предупреждало освобождение этих энзимов при гипервитаминозе А. Подобное же освобождение арилсульфатазы происходит и из лизосом печени при гипервитаминозе А.

Добавление витамина К1 в инкубируемую среду предохраняет лизосомы печени от освобождения арилсульфатазы. Следовательно, витамин К стабилизирует мембраны клеток и их органелл.

7. Биосинтез

Установлены основные этапы биосинтеза витамина К у микроорганизмов. Шикимовая кислота является одним из предшественников ароматического ядра хиноновых производных: Шикимовая кислота.

Интересно отметить, что независимо от того, из каких объектов (растительных или микробных) поступает витамин К в организм человека и животных, в печени все они отщепляют изопреноидную цепь в положении 3 и превращаются в менадион (витамин К3). Затем происходит реакция присоединения свойственного для витамина К2(20) изопреноида, содержащего 20 углеродных атомов.

8. Авитаминоз

Витаминная недостаточность - группа патологических состояний, обусловленных дефицитом в организме одного или нескольких витаминов, выделяют авитаминоз, гиповитаминоз и субнормальную обеспеченность витаминами. Под авитаминозом понимают практически полное отсутствие, какого- либо витамина в организме, проявляющегося возникновением специфичного симптомокомплекса. Гиповитаминозом считают сниженное по сравнению с потребностями содержание витаминов в организме, которое клинически проявляется только отдельными и не резко выраженными симптомами из числа специфичных для определенного авитаминоза, а также малоспецифических признаков болезненного состояния, общих для различных видов гиповитаминозов (например, снижение аппетита и работоспособности, быстрая утомляемость). Субнормальная обеспеченность витаминами представляет собой доклиническую стадию дефицита витаминов, который обнаруживается по нарушениям метаболических и физиологических реакций, протекающих с участием определенного витамина, и не имеет клинического выражения или проявляется только отдельными неспецифическими микросимптомами.

Как отмечено выше, недостаточное поступление в организм витамина К вызывает подкожные и внутримышечные кровоизлияния - геморрагии, возникшие в результате снижения скорости свертывания крови.

Витамин К не является непосредственным участником процесса образования фибрина. Он необходим для синтеза в печени белков протромбина, проконвертина, фактора Проуэра - Стюарта и фактора Кристмаса (антигемофильный глобулин В).

При отсутствии или недостатке в организме витамина К развиваются геморрагические явления. Поскольку витамин К - жирорастворимый, поступление его в организм бывает нарушено, когда нарушается всасывание жиров кишечной стенкой. Это может явиться причиной геморрагического диатеза. Геморрагический диатез - болезнь, выражающаяся в повышенной кровоточивости; наблюдаются самопроизвольные и травматические, трудно останавливаемые кровотечения (подкожные, внутримышечные, внутрисосудистые и другие). Геморрагический диатез с резко пониженной свертываемостью крови зависит от уменьшения в крови фермента, необходимого для свертывания крови, - протромбина, образование которого зависит от содержания витамина К.

При К-авитаминозе оказываются сниженными содержание протромбина в крови и концентрация плазменных факторов свертывания крови. Известен ряд заболеваний, сопровождающихся повышенной свертываемостью крови и образованием тромбов в сосудах (например, инфаркт, тромбофлебит). В этих случаях применяются различные препараты антивитаминов К. Следует отметить также, что для усвоения витамина К необходимо нормальное поступление желчи в кишечный тракт (последнее важно также и для других жирорастворимых витаминов).При недостатке также возникает гипоальбуминемия, снижается активность АТФ-аз и креатинкиназы в крови и мышцах, аланинаминотрансферазы в стенке желудка, кишечника и сердца. У птицы наблюдаются судороги, кровоизлияния в различные органы и ткани (мышцы грудины, крыла, бедра, мозжечок, зоб и др.). Недостаточность увеличивает смертность эмбрионов при инкубации яиц. В принципе алиментарная недостаточность витамина К может проявиться только у птицы, так как у неё в отличие от жвачных и свиней (за исключением поросят) в кишечнике синтезируется недостаточное количество витамина К, в особенности при содержании в клетках, когда копрофагия практически исключена. Также наблюдается при добавлении в корм антивитаминов (дикумарола, сульфаниламидов и кокцидиостатиков).

9. Распрос транение в природе

Определение суточной дозы витамина К затруднительно в связи с синтезом его микроорганизмами, населяющими кишечный тракт.

Не наблюдалось никаких проявлений токсичности даже после длительного приема больших количеств витамина К1 и К2. Однако введение менадиона (К3) может вызывать гемолитическую анемию, желтуху и ядерную желтуху (серую форму желтухи у новорожденных). Витамин К широко распространен в растительном мире. Особенно богаты им зеленые листья люцерны, шпината , каштана, крапивы , тысячелистника . Много витамина в шиповнике, белокочанной, цветной и краснокочанной капусте, моркови , помидорах, клубнике, в бобовых растениях, плодах рябины а так же в дрожжах. Из животных продуктов следует отметить печень, в которой он депонируется (табл. 3).

Таблица 3. Содержание витамина К в некоторых продуктах, мг % на сухой вес

Литература

1. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. - М. 1990

2.Колотилова А.И. Витамины. - Л. 1976

3.МалаховА.Г., Вишняков С.И. Биохимия сельскохозяйственных животных.-М.:Колос,1984.

4. Мецлер Д. Биохимия. - М. 1980

5. Труфанов А.В. Биохимия витаминов. - М. 1972

6.Чечёткин А.В., Головацкий И.Д. Биохимия животных. - М., Высшая школа,1982.

Подобные документы

Изучение химической структуры и свойств водорастворимых витаминов - витаминов групп В (В1, В2, В3, В5, В6, В12) витамин Н, витамин С, и др. Их химическая природа и особенности влияния на обмен веществ. Профилактика гиповитаминоза и источники поступления.

реферат , добавлен 22.06.2010

Химическая природа витамина С. Обмен веществ. Авитаминоз. Гипоавитаминоз. Кулинарная обработка продуктов, содержащих витамин С. Потребность в поступлении извне готовых молекул витаминов. Содержание витамина С в некоторых продуктах и потребность в нем.

реферат , добавлен 29.09.2008

Витамин А - ненасыщенное соединение, легко реагирующее с кислородом воздуха и окисляющими агентами. Качественные реакции витамина В. Количественные определения витаминов В2, В6, D2, Е. Анализ фолиевой и аскорбиновой кислоты, спиртовой раствор рутина.

реферат , добавлен 20.01.2011

История открытия витамина Е. Строение токоферолов, их физическо-химические свойства. Биологическая активность витамина Е. Методы выделения токоферолов из природных объектов. Промышленные методы синтеза триметилгидрохинона из псевдокумола сульфированием.

контрольная работа , добавлен 07.12.2013

Классификация витаминов, их роль в жизнедеятельности организма. Изучение особенностей строения и свойств витамина В1. Распространение в природе и применение. Количественное определение тиамина потенциометрическим титрованием и аргентометрическим методом.

курсовая работа , добавлен 10.03.2015

Витамины как группа органических соединений простого строения и разнообразной химической природы, функциональные особенности и значение в организме человека. Количественное определение содержания витамина С в продуктах питания йодометрическим методом.

контрольная работа , добавлен 24.01.2014

Характеристика витамина Q - жирорастворимого витаминоподобного вещества, находящегося в клеточных структурах - митохондриях. Биохимизм действия и полезные функции убихинона. Содержание витамина в различных тканях организма. Симптомы гиповитаминоза.

реферат , добавлен 01.12.2012

Рибофлавин как витамин, который не синтезируется организмом человека. Теоретические основы производства рибофлавина (витамина B2). Основные и вспомогательные процессы на всех стадиях производства. Разработка и описание технологической схемы производства.

курсовая работа , добавлен 10.02.2012

История открытия витаминов. Роль и значение витаминов в питании человека. Потребность в витаминах (авитаминоз, гиповитаминоз, гипервитаминоз). Классификация витаминов. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Промышленное производство витаминов.

курсовая работа , добавлен 24.05.2002

Описание витамина В1, история его получения, химическая формула, источники, производные. Роль тиамина в процессах метаболизма углеводов, жиров и протеинов; его действие на функции мозга, циркуляцию крови. Симптомы гиповитаминоза и гипервитаминоза.

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ ВИТАМИНОВ.

Ко второй половине 19 века было выяснено,что пищевая ценность продуктов питания определяется содержанием в них в основном следующих веществ:белков,жиров,углеводов,минеральных солей и воды.

Считалось общепризнанным,что если в пищу человека входят в определенных колличествах все эти питательные вещества,то она полностью отвечает биологическим потребностям организма.Это мнение прочно укоренилось в науке и поддерживалось такими авторитетными физиологами того времени,как Петтенкофер,Фойт и Рубнер.

Однако практика далеко не всегда подтверждала правильность укоренившихся представлений о биологической полноценности пищи.

Практический опыт врачей и клинические наблюдения издавна с несомненностью указывали на существование ряда специфических заболеваний, непосредственно связанных с дефектами питания,хотя последнее полностью отвечало указанным выше требованиям.Об этом свидетельствовал также многовековой практический опыт участников длительных путешествий.Настоя щим бичом для мореплавателей долгое время была цинга;от нее погибало моря ков больше,чем,например,в сражениях или от кораблекрушений.Так,из 160 уча стников известной экспедиции Васко де Гама прокладывавшей морской путь в Индию,100 человек погибли от цинги.

История морских и сухопутных путешествий давала также ряд поучительных примеров,указывавших на то,что возникновение цинги можетбыть предотвращено,а цинготные больные могут быть вылечены,если в их пищу вводить известное колличество лимонного сока или отвара хвои.

Таким образом,практический опыт ясно указывал на то,что цинга и некоторые другие болезни связанны с дефектами питания,что даже самая обильная пищя сама по себе еще далеко не всегда гарантирует от подобных заболеваний и что для предупреждения и лечения таких заболеваний необходимо вводить в организм какие-то дополнительные вещества,которые содержаться не во всякой пище.

Эксперементальное обоснование и научно-теоретическое обобщение этого многовекового практического опыта впервые стали возможны благодаря открывшем новую главу в науке исследованием русского ученого Николая Ивановича Лунина,изучавшего в лаборатории Г.А.Бунге роль минеральных веществ в питании.

Н.И.Лунин проводил свои опыты на мышах,содержавшихся на искусственно приготовленной пище.Эта пища состояла из смеси очищенного казеина(белок молока),жира молока,молочного сахара,солей,входящих в состав молока и воды.Казалось,налицо были все необходимые составные части молока;между тем мыши,находившееся на такой диете,не росли,теряли в весе,переставали поедать даваемый им корми,наконец,погибали.В то же время контрольная партия мышей,получившая натуральное молоко,развивалась совершенно нормально.НА основании этих работ Н.И.Лунин в 1880 г. пришел к следущему заключению:"...если,как вышеупомянутые опыты учат,невозможно обеспечить жизнь белками,жирами,сахаром,солями и водой,то из этого следует,что в молоке,помимо казеина,жира,молочного сахара и солей,содержатся еще другие вещества,незаменимые для питания.Представляет большой интерес исследовать эти вещества и изучить их значение для питания".

Это было важное научное открытие,опровергавшее установившееся положения в науке о питании.Результаты работ Н.И.Лунина стали оспариваться;их пытались объяснить,например,тем,что исскуственно приготовленная пища,которой он в своих опытах кормил животных,была якобы невкусной.

В 1890 г.К.А.Сосин повторил опыты Н.И.Лунина с иным вариантом исскусственной диеты и полностью подтвердил выводы Н.И.Лунина.Все же и после этого безупречный вывод не сразу получил всеобщее признание.

Блестящим подтверждением правильности вывода Н.И.Лунина установлением причины болезни бери-бери,которая была особенно широко распростронена в Японии и Индонезии среди населения,питавшегося главным образом полированным рисом.

Врач Эйкман,работавший в тюремном госпитале на острове Ява,в 1896 году подметил,что куры,содержавшиеся во дворе госпиталя и питавшиеся обычным полированным рисом,страдали заболеванием,напоминающим бери-бери.после перевода кур на питание неочищенным рисом болезнь проходила.

Наблюдения Эйкмана,проведенные на большом числе заключенных в тюрьмах Явы,также показали,что среди людей,питавшихся очищенным рисом,бери-бери заболевал в среднем один человек из 40,тогда как в группе людей,питавшихся неочищенным рисом,ею заболевал лишь один человек из 10000.

Таким образом,стало ясно,что в оболочке риса (рисовых отрубях) содержиться какоето-то неизвестное вещество предохраняющее от заболевания бери-бери.В 1911 году польский ученый Казимир Функ выделил это вещество в кристалическом виде(оказавшееся,как потом выяснилось,смесью витаминов);оно было довольно устойчивым по отношению к кислотам и выдерживало,например,кипячение с 20%-ным раствором серной кислоты.В щелочных растворах активное начало,напротив,очень быстро разрушалось.По своим химическим свойствам это вещество принадлежало к органическим соединениям и содержало аминогруппу.Функ пришел к заключению,что бери-бери является только одной из болезней,вызываемых отсутствием каких-то особых веществ в пище.

Несмотря на то,что эти особые вещества присутствуют в пище,как подчеркнул ещё Н.И.Лунин,в малых количествах,они являются жизненно необходимыми.Так как первое вещество этой группы жизненно необходимых соединений содержало аминогруппу и обладало некоторыми свойствами аминов,Функ(1912)предложил назвать весь этот класс веществ витаминами(лат.vta-жизнь,vitamin-амин жизни).Впоследствии,однако,оказалось,что многие вещества этого класса не содержат аминогруппы.Тем не мение термин "витамины"настолько прочно вошел в обиход,что менять его не имело уже смысла.

После выделения из пищевых продуктов вещества,предохраняющего от заболевания бери-бери,был открыт ряд других витаминов.Большое значение в развитии учения о витаминах имели работы Гопкинса,Степпа,Мак Коллума,Мелэнби и многих других учёных.

В настоящее время известно около 20 различных витаминов.Установлена и их химическая структура;это дало возможность организовать промышленное производство витаминов не только путём переработки продуктов, в которых они содержаться в готовом виде,но и искусственно,путём их химического синтеза.

Общее понятие об авитаминозах; гипо- и гипервитаминозы.

Болезни,которые возникают вследствии отсутствия в пище тех или иных витаминов,стали называть авитаминозами.Если болезнь возникает вследствие отсутствия нескольких витаминов,её называют поливитаминозом.Однако типичные по своей клинической картине авитаминозы в настоящеевремя встречаються довольно редко.Чаще приходиться иметь дело с относительным недостатком какого-либо витамина;такое заболевание называется гиповитаминозом.Если правильно и своевременно поставлен диагноз,то авитаминозы и особенно гиповитаминозы легко излечить введением в организм соответствущих витаминов.

Черезмерное введение в организм некоторых витаминов может вызвать заболевание,называемое гипервитаминозом.

В настоящее время многие изменения в обмене веществ при авитаминозе рассматривают как следствие нарушения ферментных систем.Известно, что многие витамины входят в состав ферментов в качестве компонентов их простетических или коферментных групп.

Многие авитаминозы можно рассматривать как патологические состояния,возникающие на почве выпадения функций тех или других коферментов.Однако в настоящее время механизм возникновения многих авитаминозов ещё неясен,поэтому пока ещё не представляется возможность трактовать все авитаминозы как состояния,возникающие на почве нарушения функций тех или иных коферментных систем.

С открытием витаминов и выяснением их природы открылись новые перспективы не только в предупреждении и лечении авитаминозов,но и в области лечения инфекционных заболеваний.Выяснилось,что некоторые фармацевтические препараты (например,из группы сульфаниламидных) частично напоминают по своей структуре и по некоторым химическим признакам витамины,необходимые для бактерий,но в то же время не обладают свойствами этих витаминов.Такие "замаскерованные под витамины" вещества захватываются бактериями,при этом блокируются активные центры бактериальной клетки,нарушается её обмен и происходит гибель бактерий.

Классификация витаминов.

В настоящее время витамины можно охарактеризовать как низкомолекулярные органические соединения,которые,являясь необходимой составной частью пищи,присутствуют в ней в чрезвычайно малых количествах по сравнению с основными её компонентами.

Витамины-необходимый элемент пищи для человека и ряда живых организмов потому,что они не ситезируются или некоторые из них синтезируются в недостаточном количестве данным организмом.Витамины-это вещества,обеспечивающее нормальное течение биохимических и физиологических процессов в организме.Они могут быть отнесены к группе биологически активных соединений,оказывающих своё действие на обмен веществ в ничтожных концетрациях.

Витамины делят на две большие группы:1.витамины,растворимые в жирах,и 2.витамины,растворимые в воде.Каждая из этих групп содержит большое колличество различных витаминов,которые обычно обозначают буквами латинского алфавита.Следует обратить внимание,что порядок этих букв не соответствует их обычному расположению в алфавите и не вполне отвечает исторической последовательности открытия витаминов.

В приводимой классификации витаминов в скобках указаны наиболее характерные биологические свойства данного витамина-его способность предотвращать развития того или иного заболевания.Обычно названию заболевания предшествует приставка "анти",указывающая на то,что данный витамин предупреждает или устраняет это заболевание.

1.ВИТАМИНЫ,РАСТВОРИМЫЕ В ЖИРАХ.

То, что питание должно быть сбалансированным и разнообразным, знали не только практикующие врачи 19 века, это прекрасно понимали и раньше, когда еще ничего не было известно о химическом составе пищи. Диетологи тем временем ждали конца XIX века, когда были открыты содержащиеся в пище в мизерных количествах вещества, столь необходимые для жизни.

Ко второй половине 19 века было выяснено, что пищевая ценность продуктов питания определяется содержанием в них в основном следующих веществ: белков, жиров, углеводов, минеральных солей и воды.

Считалось общепризнанным, что если в пищу человека входят в определенных количествах все эти питательные вещества, то она полностью отвечает биологическим потребностям организма. Это мнение прочно укоренилось в науке и поддерживалось такими авторитетными физиологами того времени, как Петтенкофер, Фойт и Рубнер.

Однако практика далеко не всегда подтверждала правильность укоренившихся представлений о биологической полноценности пищи.

Практический опыт врачей и клинические наблюдения издавна с несомненностью указывали на существование ряда специфических заболеваний, непосредственно связанных с дефектами питания, хотя последнее полностью отвечало указанным выше требованиям. Об этом свидетельствовал также многовековой практический опыт участников длительных путешествий.

В Древнем мире хорошо была известна цинга, заболевание, при котором капилляры становятся все более и более ломкими, десны кровоточат, зубы выпадают, раны заживают с трудом, если вообще заживают, у больного нарастает слабость, и в конце концов он умирает. Особенно часто эта болезнь возникала у жителей городов, находящихся в осаде, во времена войн и стихийных бедствий, и у мореплавателей, совершавших долгие путешествия по океану (Команда Магеллана больше страдала от цинги, чем от общего недоедания). Подобное случалось при недостатке или отсутствии в питании свежих овощей и фруктов. Корабли, отправляющиеся в долгое плавание, обычно загружали таким провиантом, который не испортился бы в пути. Обычно это были сухари и соленая свинина. К сожалению, врачи на протяжении многих веков не могли связать цингу с рационом.

В результате цинга долгое время была бичом для мореплавателей; от нее погибало моряков больше, чем, например, в сражениях или от кораблекрушений. Так, из 160 участников известной экспедиции Васко да Гамма прокладывавшей морской путь в Индию,100 человек погибли от цинги.

Таким образом, практический опыт ясно указывал на то, что цинга и некоторые другие болезни связаны с дефектами питания, что даже самая обильная пища сама по себе еще далеко не всегда гарантирует от подобных заболеваний и что для предупреждения и лечения таких заболеваний необходимо вводить в организм какие-то дополнительные вещества, которые содержатся не во всякой пище.

Авитаминоз А был известен с глубокой древности. Известно, что еще в Древнем Египте при куриной слепоте - клиническом проявлении авитаминоза "А" - употребляли в пищу сырую печень, содержащую витамин А. Например, древнегреческий врач Гиппократ назначал сырую печень при куриной слепоте. В Китае для лечения болезни глаз также рекомендовали применять печень.

История морских и сухопутных путешествий давала ряд поучительных примеров, указывавших на то, что возникновение цинги может быть предотвращено, а цинготные больные могут быть вылечены. В 1536 году французский землепроходец Жак Картье был вынужден остаться на зиму в Канаде, где 100 человек из его отряда заболели цингой. Местные индейцы, узнав об этом, предложили им средство: воду, настоянную на сосновой хвое. Люди Картье, будучи в полном отчаянии, последовали этому, на их взгляд, несерьезному совету и. выздоровели.

Два века спустя, в 1747 году, шотландский врач Джеймс Линд, столкнувшись с несколькими аналогичными случаями, попробовал лечить таких больных свежими фруктами и овощами. Апробируя свой метод лечения на матросах, страдающих цингой, он обнаружил, что быстрее всего улучшение состояния больных вызывают апельсины и лимоны.

В очередном плавании по Тихому океану под руководством знаменитого английского путешественника Дж. Кука, продолжавшимся с 1772 по 1775 гг., принимали участие два корабля. На первом судне, которым командовал Дж. Кук, были сделаны большие запасы свежих овощей, фруктов, а также лимонного и морковного соков. В результате длительного плавания ни один из членов экипажа цингой не заболел. На другом судне, где не были сделаны запасы овощей и фруктов, четверть команды болела цингой.

К сожалению, высшие офицерские чины британского военно-морского флота только в 1795 году воспользовались результатами экспериментов Линда, включив в ежедневный матросский паек сок лайма (да и то исключительно для того, чтобы предотвратить поражение своей страдающей цингой флотилии в морском сражении). Благодаря соку лайма британский военно-морской флот навсегда забыл, что такое цинга. (С тех пор английских матросов стали величать лайми, а прилегающий к Темзе район Лондона, где прежде хранили коробки с лаймами, до сих пор носит название Лаймхауз.)

Веком позже, в 1891 году, Такаки, адмирал японского военно-морского флота, также ввел разнообразие в рацион японских матросов, состоявший до этого преимущественно из риса. Постоянная рисовая диета вызывала у экипажей японских судов заболевание, известное под названием бери-бери.

В 1894 г. в норвежском флоте в целях улучшения питания личного состава, вместо ржаных сухарей приказано было выдавать белый хлеб, а маргарин заменили сливочным маслом. Личный состав флота, лишенный ржаных сухарей и маргарина, в длительных плаваниях болел бери-бери, а экипаж "старого морского волка", делившегося с командой ржаными сухарями, от авитаминоза В 1 на страдал.

Несмотря на то, что хотя и в достаточной степени случайно, но все же способы лечения цинги и бери-бери были найдены, медики XIX века отказывались верить тому, что заболевания можно лечить с помощью диеты, их недоверие особенно возросло после того, как Пастер выдвинул теорию, согласно которой причиной болезней являлись микробы.

Экспериментальное обоснование и научно-теоретическое обобщение многовекового практического опыта впервые стали возможны благодаря открывшем новую главу в науке исследованием русского ученого Николая Ивановича Лунина, изучавшего в лаборатории Г. А. Бунге роль минеральных веществ в питании. В 1880 г. он защитил диссертацию "О значении неорганических солей для питания животных".

Н. И. Лунин проводил свои опыты на мышах, содержавшихся на искусственно приготовленной пище. Эта пища состояла из смеси очищенного казеина (белок молока), жира молока, молочного сахара, солей, входящих в состав молока и воды. Казалось, налицо были все необходимые составные части молока; между тем мыши, находившееся на такой диете, не росли, теряли в весе, переставали поедать даваемый им корм, и наконец, погибали. В то же время контрольная партия мышей, получившая натуральное молоко, развивалась совершенно нормально. На основании этих работ Н. И. Лунин в 1880 г. пришел к следующему заключению: "...если, как вышеупомянутые опыты учат, невозможно обеспечить жизнь белками, жирами, сахаром, солями и водой, то из этого следует, что в молоке, помимо казеина, жира, молочного сахара и солей, содержатся еще другие вещества, незаменимые для питания. Представляет большой интерес исследовать эти вещества и изучить их значение для питания".

Это было важное научное открытие, опровергавшее установившееся положения в науке о питании. Результаты работ Н. И. Лунина стали оспариваться; их пытались объяснить, например, тем, что искусственно приготовленная пища, которой он в своих опытах кормил животных, была якобы невкусной.

В 1890 г. К.А. Сосин повторил опыты Н. И. Лунина с иным вариантом искусственной диеты и полностью подтвердил выводы Н. И. Лунина. Все же и после этого безупречный вывод не сразу получил всеобщее признание.

Довольно близко к идее о существовании витаминов был В.В. Пашутин, считавший цингу одной из форм голодания в результате дефицита в пище содержащегося в растениях неизвестного вещества.

Блестящим подтверждением правильности вывода Н. И. Лунина стало установление в 1896 причины болезни бери-бери, которая была особенно широко распространена в Японии и Индонезии среди населения, питавшегося главным образом полированным рисом.

Голландского врача Христиана Эйкмана послали исследовать бери-бери в бывшие в то время голландской колонией острова Вест-Индии (ныне территория Индонезии), поскольку они являлись эпидемическим районом этого заболевания (даже в наши дни, когда известны причины, вызывающие болезнь, и способы ее лечения, бери-бери ежегодно уносит около 100 000 жизней). Тактаки остановил распространение болезни, изменив диету, но жителям этого азиатского региона не приходило в голову, что причина этой болезни связана с особенностями питания.

Вначале Эйкман посчитал, что бери-бери -- заболевание, вызываемое микробами, и, чтобы попытаться найти возбудителей этой болезни, использовал в качестве подопытных животных цыплят. По счастливой случайности человек, который следил за птицей, оказался нечист на руку. Почти всех цыплят разбил паралич, от которого большинство из них погибли, но те, которые остались живы, через четыре месяца пришли в себя и стали совершенно здоровыми. Эйкман, озабоченный тем, что его попытка обнаружить возбудителей болезни оказалась неудачной, поинтересовался, чем кормили цыплят, и обнаружил, что его слуга, отвечавший за их содержание, экономил на птице (что оказалось очень кстати): цыплят кормили остатками пищи из местного военного госпиталя -- то есть преимущественно очищенным рисом. Когда же через несколько месяцев Эйкман нанял другого помощника, тот положил конец мелкому жульничеству и стал кормить цыплят тем, чем и положено, -- неочищенным рисовым зерном, благодаря чему цыплята и выздоровели.

Эйкман начал экспериментировать. Он попробовал намеренно содержать цыплят на шлифованном рисе, и вскоре все они заболели. При переводе больных цыплят на неочищенный рис они выздоравливали. Это был первый случай в истории, когда заболевание умышленно вызывали неполноценным рационом. Эйкман решил, что полиневрит, которым страдали цыплята, по симптомам очень похож на болезнь бери-бери, поражающую людей. Может быть, и у человека бери-бери возникает оттого, что он потребляет в пищу шлифованный рис?

Рис, предназначенный для питания человека, шлифуют для того, чтобы он лучше хранился. Дело в том, что в рисовой шелухе содержатся масла, которые быстро прогоркают. Эйкман и Геррит Грине, который с ним вместе работал, попробовали выяснить, что же такое содержится в рисовой шелухе, что предотвращает заболевание. Им удалось экстрагировать это вещество из шелухи водой, после чего они обнаружили, что оно проникает через мембрану, сквозь которую не проходят белки. Значит, молекулы вещества, поисками которого они занимались, должны быть небольшими. На этом исследовательские возможности Эйкмана были исчерпаны, и ему так и не удалось идентифицировать вещество, предохраняющее от бери-бери.

Тем временем другие исследователи натолкнулись на иные загадочные факторы, которые казались им необходимыми для нормального функционирования организма. В 1905 году голландский диетолог К.А. Пекельхаринг обнаружил, что все его лабораторные мыши заболели уже через месяц содержания их на рационе, полноценном относительно жиров, углеводов и белков. Мыши быстро почувствовали себя лучше после того, как он ввел в их рацион несколько капель молока. Биохимик из Англии Фредерик Хопкинс, который показал, насколько важно наличие в рационе аминокислот, также провел серию экспериментов, в результате которых был сделан вывод: в молочном белке казеине содержится нечто, что при добавлении в рацион обеспечивает нормальный рост и развитие организма. Это нечто хорошо растворялось в воде. Добавление в рацион небольших количеств экстракта дрожжей оказалось еще более эффективным, чем использование в качестве добавки казеина.

За пионерскую работу в обнаружении полезных питательных веществ, необходимых для жизни, Эйкман и Хопкинс в 1929 году были удостоены Нобелевской премии по медицине и физиологии.

Перед учеными возникла новая задача: найти в продуктах питания эти жизненно необходимые факторы. У. Сузуки, Т. Шимамура и С. Одаке экстрагировали из рисовой шелухи вещество, которое весьма эффективно предотвращало и излечивало бери-бери. Пяти - десяти миллиграммов этого вещества было достаточно, чтобы полностью вылечить кур. В том же году английский биохимик, поляк по происхождению, Казимир Фанк (позже он перебрался в Соединенные Штаты) выделил подобное вещество из дрожжей.

Поскольку, как было установлено, это вещество по химической природе было амином (оно содержало аминогруппу NH 2), Фанк назвал его витамином, что в переводе с латыни означает «жизненный амин». Фанк высказал предположение, что бери-бери, цинга, пеллагра, рахит-- все эти заболевания возникают из-за нехватки жизненных аминов в организме. Предположение ученого оказалось верным только в том смысле, что все указанные заболевания действительно возникают при дефиците определенных веществ, содержащихся в пище в небольших количествах. Но, как оказалось позже, вовсе не все витамины по химической природе являются аминами. Тем не менее термин "витамины" настолько прочно вошел в обиход, что менять его не имело уже смысла.

В 1913 году два американских биохимика-- Элмер Верной Макколам и Маргарита Дэйвис -- обнаружили другой фактор, который в незначительных количествах содержался в сливочном масле и в яичных желтках. Это вещество плохо растворялось в воде, но хорошо в жирах. Макколам дал ему название жирорастворимый фактор А, в отличие от вещества, предупреждающего возникновение бери-бери, которое он еще раньше определил как водорастворимый фактор В (фактором обычно называют неизвестное с точки зрения химической природы вещество, выполняющее определенную функцию).

Поскольку ничего больше о химической природе этих факторов не было известно, то обозначение веществ буквами оказалось вполне приемлемым. С той поры и вошло в традицию означать подобные факторы буквами латинского алфавита. В 1920 году английский биохимик Джек Сесил Драммонд изменил их названия на витамин А и витамин В. Он также предположил, что фактор, препятствующий возникновению цинги, отличается от этих витаминов, и назвал его витамином С.

Вскоре витамин А был идентифицирован как фактор, препятствующий развитию повышенной сухости тканей, окружающих глаз, -- роговой оболочки и конъюнктивы. Это заболевание называют ксерофтальмией, что в переводе с греческого означает «сухие глаза». В 1920 году Макколам и его ассистенты обнаружили, что вещество, содержащееся в жире печени трески, которое эффективно помогало при лечении ксерофтальмии, препятствует и развитию заболевания костей -- рахита. Они решили, что этот антирахитический фактор является четвертым витамином, который они назвали витамином В. Витамины D и А растворимы в жирах, а витамины С и В растворимы в воде.