Александр николаевич лодыгин - русский инженер. Александр николаевич лодыгин

Многие футболисты ищут счастья за рубежом. С вратарем Юрием Лодыгиным случилось наоборот. В футбол он учился играть в эмиграции, но реализоваться как спортсмен сумел только в России.

Карьерный взлет Лодыгина был стремителен. Кто же он: один из самых загадочных футболистов нашей сборной?

Из России в Грецию

Дата рождения Юрия Лодыгина - 26 мая 1990 года. Будущий вратарь «Зенита» появился на свет во Владимире. Отец работал слесарем, мать - продавщицей. Мама была гречанкой, потому в 2000 году семья смогла перебраться в Грецию: казалось, здесь безоблачная жизнь...

Семья поселилась в греческой деревне, мать открыла там крошечный ресторанчик. Мальчик быстро прижился на новой родине и увлекся футболом. Началось все с игр во дворе. Потом Юра узнал, что в соседней деревне есть футбольный клуб четвертой лиги… Так началась спортивная биография Юрия Лодыгина: в сельской футбольной секции.

Начать играть в двенадцать лет - это уже довольно поздно. Но Лодыгин быстро рос как спортсмен и уже в четырнадцать лет попал в молодежную команду «Ксанти», клуба Греческой футбольной суперлиги. Через четыре года футболист попал уже во взрослый состав, но весь первый год просидел на скамейке запасных. На следующий сезон футболиста сдавали в аренду клубу второй лиги. Даже зарплату Юрию выплачивали нерегулярно. Но главное - в таких условиях игроку очень непросто было показать, на что он способен. В третьем сезоне (2011-2012 гг.) клуб не сдавал в аренду молодого игрока, но встать на ворота он смог уже в конце сезона…

Шанс представился во время матча 22 апреля 2012 года - Лодыгин сумел этот случай использовать. Его заметили и начали ставить на ворота. В то же время футболист играл и в греческой молодежной сборной…

Однако еще раньше Юрия Лодыгина заметили в России.

Из Греции в Россию

Лодыгина как футболиста открыл известный тренер Станислав Черчесов. Черчесов хотел пригласить Юрия в клуб «Терек», но оказалось, что в команде уже слишком много вратарей, и «вакансии» не нашлось. Но русский футболист из Греции все-таки обратил на себя внимание и в 2013 году был куплен «Зенитом» за 800 000 евро. Сумма не слишком-то большая, но руководство «Ксанти» не могло отказаться от такого предложения: команда переживала финансовые трудности.

Лодыгина как футболиста открыл известный тренер Станислав Черчесов. Черчесов хотел пригласить Юрия в клуб «Терек», но оказалось, что в команде уже слишком много вратарей, и «вакансии» не нашлось. Но русский футболист из Греции все-таки обратил на себя внимание и в 2013 году был куплен «Зенитом» за 800 000 евро. Сумма не слишком-то большая, но руководство «Ксанти» не могло отказаться от такого предложения: команда переживала финансовые трудности.

И в этот момент Юрий был вызван в национальную сборную Греции! Ведь вратарь остался гражданином балканского государства. Никто не мог сказать, как сложится карьера новичка в «Зените» и пригласят ли его когда-нибудь в сборную России. Греческая национальная команда никогда не котировалась высоко, но это была «синица в руках».

И вот голкипер принимает рискованное решение: он выбирает «футбольное гражданство» России.

Сделать такой выбор помогла жена Юрия Лодыгина.

Нестандартная семья

Юрий Лодыгин женился в возрасте восемнадцати лет на женщине на десять лет старше. Это была любовь. И они до сих пор вместе.

Юрий Лодыгин с супругой (по фото не скажешь, что жена намного старше)

Избранницу Юрия зовут Марианна Саввиду. Она происходит из семьи понтийских греков, родилась в Грузии и эмигрировала в Грецию. И Юрий, и Марианна вышли из постсоветской диаспоры, что, вероятно, облегчило их знакомство.

Именно жена убедила Юрия связать свою судьбу с Россией, хотя сама на некоторое время оставалась в Греции (когда Лодыгин вылетел в Петербург, Марианна была беременна).

Сейчас супруги успешно воспитывают дочь Анастасию.

Футболист даже сделал татуировку в честь жены и дочери.

Юрий Лодыгин, татуировки

Еще одна татуировка - звезда - появилась после того, как в составе «Зенита» он стал чемпионом России.

Юрий Лодыгин в «Зените» и в сборной

Юрий обладает многими полезными для вратаря качествами: молод, прыгуч, психологически устойчив, не получал серьезных травм. Рост Юрия Лодыгина - 188 сантиметров, вес - 82 килограмма. Но самое главное - вратарь обладает удивительной способностью все схватывать, расти как спортсмен.

Основным голкипером у «сине-бело-голубых» был очень сильный игрок, однако в связи с его травмой Юрий Лодыгин как вратарь «Зенита» быстро закрепился в основе команды.

В 2014 году он стал российским чемпионом.

«Лодыгин - лучший вратарь России», решили для себя многие болельщики. Понять их можно, если посмотреть лучшие сейвы Юрия Лодыгина на видео:

Известно, например, что в матче 24 марта 2014 года против «Крыльев Советов» Юрий отразил два пенальти за одну игру. Осенью 2014 года, когда «Зенит» играл в Лиге чемпионов, Лодыгин не пропускал голов в течении 534 минут: это был рекорд «сине-бело-голубых» в еврокубках.

Лишь в 2015 году Юрий Лодыгин играл не очень удачно, и у него появился конкурент в «Зените» - Михаил Кержаков (брат ).

И все-таки Юрий Лодыгин остался одним из самых результативных и талантливых голкиперов России и был включен в (в сборной команде он играл с ноября 2014 года). Юрий в любой момент готов здесь сменить на воротах . Есть и такие аналитики, которые отдают русско-греческому вратарю первое место.

Однако вратари не конфликтуют

НЕ ПРОГУЛИВАЙТЕ ШКОЛУ

Представьте, что вы не ходили в школу, а вместо этого десять лет сидели взаперти и изучали всевозможные учебники. Вы занимались старательно: делили в столбик, умножали в строчку, каждый день решали уравнения. Вы любили и алгебру, и геометрию, но все задания выполняли сами - не было преподавателей, которые могли бы объяснить, кто такой Пифагор, и зачем биссектриса делит угол пополам. Вы успешно сдали ЕГЭ (хотя во многом чудом) и поступили в один из лучших вузов страны, где отучились два курса.

На третий год у вас начались серьезные проблемы с успеваемостью из-за того, что в свое время вам не сказали об отличиях между дифференциальным и интегральным исчислением. В какой-то момент декан вам пригрозил переводом с бюджета на контракт, но вы все-таки сохранили насиженное место. Однако четвертый год обучения тоже начался с череды "двоек", которые вы не в силах исправить. Потому что не знаете как. Ситуация усугубляется еще и тем, что новый декан не столь лоялен, как предыдущий, - вы можете вылететь из университета…

Голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин сейчас находится в похожей ситуации: грубые ошибки в матчах с , и могут стоить ему статуса основного вратаря. Что самое страшное, все эти просчеты - из разных областей его профессии. Слабая игра ногами, неуверенные действия на выходах, неверный способ отражения удара после отскока мяча от газона - всякий раз на старте этого сезона всплывали разные болячки. Причем такие, какие у профессиональных голкиперов встречаются крайне редко.

Михаил КЕРЖАКОВ и Юрий ЛОДЫГИН. Фото ФК "Зенит". Вячеслав ЕВДОКИМОВ

ДИЛЕММА ЛУЧЕСКУ

После встречи со "Спартаком" я спросил у , в чем кроется корень ошибок голкипера. Он ответил уклончиво и дал понять, что сам не знает ответа на этот вопрос либо не хочет говорить на эту тему публично, потому что причину озвучивать некорректно. Скорее второе: румыну прекрасно известно, что ни в Греции, ни во Владимире Лодыгин не занимался в футбольной академии, а учился, глядя на игру голкипера сборной Камеруна Камени (известного, к слову, "пожарника"). Признавать, что твой вратарь плох, потому что самоучка, - значит, поставить под удар и самого себя, и футболиста.

Луческу добавил, что перед матчем попросил Лодыгина отбивать сложные мячи в сторону, а не перед собой. И это лишь доказывает, что главный тренер в курсе проблем голкипера. Профессиональным вратарям и так известно, как отражать удары, - и Лодыгину, разумеется, тоже. Но Луческу решил лишний раз напомнить об этом, потому что знает, что в детстве Лодыгину подобные вещи не втолковывали, а значит, подсознательно он может сыграть иначе. Так и получилось: Лодыгин зачем-то решил фиксировать мяч, едва отскочивший от газона, хотя в таких случаях как раз рекомендуется отбивать его в сторону.

Разжевывать истины не нужно: он достаточно образован. Но Луческу в последнее время все равно доверял Лодыгину через раз, потому что знал: греко-россиянин при ином раскладе может вытащить любой матч. Лодыгин - куражный голкипер. Если ему удастся ликвидировать условный выход два в одного, то в оставшееся время он будет отражать вообще все удары. От таких голкиперов могут зарядиться энергией полевые игроки и перевернуть ход неудачно складывающейся встречи. Луческу рассчитывал, что в матче со "Спартаком" так и получится, рискнув поставить на Лодыгина. Но подорвался - если бы не чудовищная ошибка вратаря, то красно-белые могли бы не вернуться в игру.

Будет ли "Зенит" искать замену Юрию Лодыгину в лице Александра СЕЛИХОВА? Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

КТО, ЕСЛИ НЕ ОН?

Кержаков -младший - стабильный вратарь, но не куражный, как Лодыгин . Воспитанник "Зенита" спокойно выполняет свою работу и крайне редко ошибается, но подборка самых эффектных спасений Кержакова едва ли впечатлит вас так же, как аналогичный хит-парад коллеги по амплуа. Голкипер обязан обладать выдающимися лидерскими качествами, а Кержаков от природы тих и скромен. Луческу это не устраивает. Например, в у него с 2007 года вратарем был харизматичный и характерный , который, кстати, тоже склонен к чудачествам. Но при этом украинец не раз выигрывал матчи для "горняков".

Луческу тоже нужен кто-то вроде Пятова , но помоложе и с российским паспортом. Очевидных вариантов три - , и . Приоритет назвать трудно: они примерно равны, все играют важную роль в успехе своих клубов. Правда, у Джанаева и Беленова есть красно-белые периоды в карьерах, а Селихов недолго учился в невской школе, поэтому у вратаря чуть больше шансов оказаться в "Зените" .

До зимы же, скорее всего, выходить на поле предстоит Кержакову . У него будет два месяца испытательного срока, чтобы убедить Луческу не покупать новичка. В возвращение Лодыгина в ворота после перерыва на международные матчи верится слабо - слишком многое румын позволил ему и слишком долго прощал. Если год назад сослал Лодыгина на лавку в качестве воспитательной меры, то на этот раз все гораздо серьезнее.

40 ПРОЦЕНТОВ УДАРОВ В СТВОР ВОРОТ "ЗЕНИТА" ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ГОЛОМ

Несмотря на то что "Зенит" в чемпионате России-2016/17 в среднем пропускает меньше, чем в прошлом сезоне (0,89 против 1,07), процент отбитых голкиперами ударов серьезно снизился. И если у Юрия Лодыгина это падение не так сильно заметно, то у Михаила Кержакова процент упал более чем в два раза. Бить соперники сине-бело-голубых стали намного реже, но эффективность попыток выросла - 40% ударов в створ завершаются голом.

Вратари "Зенита" в чемпионах России-2015/16 и -2016/17. Фото "СЭ"

Александр Николаевич Лодыгин (1847-1923)

К гордости русского народа должен быть на скрижалях истории культуры отмечен тот факт, что инициатива применения электрического; освещения как вольтовой дугой, так и калильными лампами принадлежит русским изобретателям Яблочкову и Лодыгину; поэтому малейшие подробности всей эпопеи зарождения электрического освещения должны быть дороги, интересны и отрадны каждому русскому сердцу, и наш долг перед теми, кто положил начало столь распространённому теперь электрическому освещению, показать их работы и выяснить их право на это великое открытие". Так писал "Почтово-телеграфный журнал" в 1900 г. (№ 2) ещё при жизни знаменитого изобретателя Александра Николаевича Лодыгина.

Имя Александра Николаевича Лодыгина связано главным образом с построением электрической лампы накаливания. Как известно, приоритет изобретения лампы накаливания оспаривался очень многими лицами, и по поводу него возникло много так называемых "патентных процессов". Принцип электрической лампы накаливания был известен до А. Н. Лодыгина. Но А. Н. Лодыгин был тем, кто пробудил громадный интерес к построению источников света, действующих на принципе накаливания проводника током. Построив более совершенную лампу, чем другие изобретатели, А. Н. Лодыгин впервые превратил её из физического прибора в практическое средство освещения, вынес её из физического кабинета и лаборатории на улицу и показал широкие возможности её применения для целей освещения.

А. Н. Лодыгин показал преимущества применения металлической, в частности вольфрамовой, проволоки для изготовления тела накала и, таким образом, положил начало производству современных, гораздо более экономичных ламп накаливания, чем угольные лампы раннего периода.

А. Н. Лодыгин подготовил почву для успехов П. Н. Яблочкова и, несомненно, оказал сильное влияние на Т. А. Эдисона и Д. Свана, которые, пользуясь принципом действия лампы накаливания, утверждённым трудами А. Н. Лодыгина, превратили этот прибор в предмет широкого потребления.

Посвятив много лет работы построению и усовершенствованию лампы накаливания с угольным и металлическим телом накала, А. Н. Лодыгин не нашёл в современной ему России благоприятной почвы для того, чтобы эти работы получили практическое применение в масштабе, соответствующем их значимости. Судьба заставила его искать счастья в Америке, где протекла вторая половина его жизни. Живя вдали от родины, А. Н. Лодыгин продолжал надеяться, что ему удастся возвратиться домой для работы. Он дожил до Великой Октябрьской социалистической революции, но преклонный возраст лишил его возможности вернуться в родную страну в те годы, когда она начала неведомое ей до того времени движение по пути культурного и технического прогресса. Советская техническая общественность не порывала связи со своим выдающимся соратником. Он избирается почётным членом Общества русских электротехников, а в 1923 г. Русское техническое общество торжественно отпраздновало 50 лет со дня первых опытов А. Н. Лодыгина по освещению лампами накаливания.

Александр Николаевич Лодыгин родился 18 октября 1847 года в имении родителей в Тамбовской губернии. По семейной традиции ему готовилась военная карьера. Для получения среднего образования он был отдан в Воронежский кадетский корпус, в котором обучался до 1865 г. По окончании кадетского корпуса А. Н. Лодыгин прошёл курс обучения в Московском юнкерском училище и был произведён в подпоручики, после чего началась его служба в качестве армейского офицера. Наличие несомненных инженерных способностей отвлекло А. Н. Лодыгина от военной карьеры. Прослужив обязательный срок, он вышел в отставку и никогда более не возвращался в армию. Начав, после выхода в отставку, работу на заводах, А. Н. Лодыгин занимался некоторыми техническими вопросами, в частности построением летательных аппаратов. В 1870 г. им была разработана конструкция летательного аппарата тяжелее воздуха, и он предложил её Комитету национальной обороны в Париже для использования в условиях происходившей в это время франко-прусской войны. Его предложение было принято: он был вызван в Париж для построения и испробования его аппарата. А. Н. Лодыгин уже приступил к подготовительным работам на заводах Крезо, незадолго до того, как Фракция потерпела поражение в этой войне. Его предложение в связи в этим скоро потеряло свою актуальность, от реализации его отказались, и А. Н. Лодыгин вернулся в Россию после безуспешного пребывания за границей. В России А. Н. Лодыгин очутился в тяжёлом материальном положении и был принуждён принять первую попавшуюся работу в Обществе нефтяного газа "Сириус". Он начал там работать в качестве техника, уделяя при этом свободное время разработке ламп накаливания. До поездки в Париж А. Н. Лодыгин, повидимому, этим вопросом не занимался. Этой технической проблемой он увлёкся в связи с работой над построением летательного аппарата, для освещения которого такой источник света был более пригоден, чем какой-либо другой.

Приступив к работам над электрическим освещением лампами накаливания, А. Н. Лодыгин, несомненно, чувствовал недостаточность своих познаний в области электротехники. После возвращения из Парижа он начинает слушать лекции в Петербургском университете, стараясь ближе ознакомиться с новейшими течениями научной мысли в области прикладной физики, особенно в области учения об электричестве.

К концу 1872 г. А. Н. Лодыгин располагал несколькими экземплярами ламп накаливания, которые можно было публично демонстрировать. Ему удалось найти прекрасных механиков в лице братьев Дидрихсон, из которых один - Василий Фёдорович Дидрихсон - собственноручно изготовил все конструкции ламп накаливания, разрабатывавшиеся А. Н. Лодыгиным, внося при этом уже во время изготовления ламп существенные технологические усовершенствования.

А. Н. Лодыгин в первых своих опытах производил накаливание током железной проволоки, затем большого числа мелких стерженьков из кокса, зажатых в металлических держателях. Опыты с железной проволокой были им оставлены как неудачные, а накаливание угольных стерженьков показало, что таким методом можно не только получить более или менее значительный свет, но и разрешить одновременно другую очень важную техническую проблему, носившую в то время название "дробления света", т. е. включения большого числа источников света в цепь одного генератора электрического тока. Последовательное включение стерженьков было очень простым и удобным. Но накаливание угля на открытом воздухе приводило к быстрому перегоранию тела накала. А. Н. Лодыгин построил в 1872 г. лампу накаливания в стеклянном баллоне с угольным стерженьком. Его первые лампы имели по одному угольному стержню в баллоне, причём из баллона воздух не удалялся: кислород выгорал при первом накаливании угля, а дальнейшее накаливание происходило в атмосфере остаточных разреженных газов.

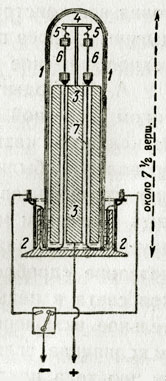

Первая лампа накаливания А. Н. Лодыгина имела следующее устройство: через отверстия, просверленные в круглой медной шайбе 1, пропускались два проводника 2 и 3, изогнутые под прямым углом, из которых левый прямо припаивался к шайбе, на правый же надевалась стеклянная трубочка 4-4. Наружная поверхность этой трубочки матировалась, и на неё наносился раствор серебряной соли, из которого многократным нагревом на пламени выделялся ровный налёт металлического серебра. На этом слое серебра гальваническим путём наращивался слой красной меди желаемой толщины. Приготовленная таким образом трубка надевалась на проводник. Своими концами она припаивалась посредством олова к проводнику, а своей средней частью к медной шайбе 1, причём для изолирования трубки от шайбы медь, осаждённая на трубке, вместе с серебром оставлялась только в виде узкого кольца посредине и двух узких колец по концам 5-5, а на остальной поверхности соскабливалась. Телом накала служил уголёк 6, концы которого покрывались слоем меди и вделывались в держатели. Стеклянный баллон 7 имел шейку 8, которая покрывалась слоем серебра и меди, подобно трубке 4-4, и припаивалась к шайбе 1. Уголёк имел продолжительность горения приблизительно 30 минут по той, главным образом, причине, что уплотнение баллона и электродов было недостаточно, и при нагревании, вследствие различия коэффициентов расширения стекла и металла, воздух проникал внутрь колбы и ускорял перегорание угля.

Лампа этой конструкции была негодной для практического применения. В 1873 г. была построена лампа, более усовершенствованная с точки зрения продолжительности службы. Она содержала два угольных стерженька, из коих один горел в течение 30 минут и выжигал кислород, после чего второй стерженёк горел в течение 2-2 1/2 часов. Уплотнение вводов в этой лампе было более совершенным. Она состояла из закрытого сверху цилиндрического баллона 1-1, который вставляется в стеклянный стакан 2-2 и в него помещается полый цилиндр 3-3, назначение которого заключается в том, чтобы вытеснить из баллона возможно больший объём воздуха и тем уменьшить сгорание угольных стерженьков. Для уплотнения служит масло, наливаемое в стакан. На медном цилиндре укрепляется стойка 4, к которой при помощи платиновых крючков 5-5 подвешиваются два угольных стерженька. От стерженьков 6-6 отходят внизу проводники 7, продетые через две стеклянные трубочки, вставленные в цилиндр 3-3. При лампе устраивается коммутатор, позволяющий включать второй уголь после перегорания первого. Эта лампа демонстрировалась Лодыгиным в 1873 и 1874 гг. В Технологическом институте и других учреждениях А. Н. Лодыгин прочёл много лекций об освещении лампами накаливания. Эти лекции привлекали большое число слушателей. Но историческое значение имела установка электрического освещения лампами накаливания, устроенная А. Н. Лодыгиным осенью 1873 г. на Одесской ул. в Петербурге. Вот как описывает это устройство инженер Н. В. Попов, лично присутствовавший на этих демонстрациях (журнал "Электричество", 1923, стр. 544): "На двух уличных фонарях керосиновые лампы были заменены лампами накаливания, изливавшими яркий белый свет. Масса народа любовалась этим освещением, этим огнём с неба. Многие принесли с собой газеты и сравнивали расстояния, на которых можно было читать при керосиновом освещении и при электрическом. На панели между фонарями лежали провода с резиновой изоляцией, толщиной в палец. Что же это была за лампа накаливания? Это были кусочки ретортного угля, диаметром около 2 миллиметров, зажатые между двумя вертикальными углями из того же материала, диаметром в 6 миллиметров. Лампы вводились последовательно и питались или батареями, или магнито-электрическими машинами системы Ван-Мальдерна, компании Альянс, переменного тока".

Эти опыты были многообещающими и являлись первым случаем публичного применения лампы накаливания. Лампа накаливания совершила свой первый шаг в технику. Успех работ А. Н. Лодыгина был безусловным, и после этого нужно было взяться за серьёзную переработку конструкции и устранение тех слабых мест, которые в ней имелись. Перед А. Н. Лодыгиным как конструктором стали сложные технические вопросы: изыскание наилучшего материала для изготовления тела накала лампы, устранение сгорания тела накала, т. е. полное удаление кислорода из баллона, проблема уплотнения места вводов, дабы сделать невозможным проникновение воздуха внутрь баллона извне. Эти вопросы требовали большого настойчивого и коллективного труда. Над ними техники не перестали работать и в настоящее время.

В 1875 г. была построена более совершенная конструкция ламп накаливания в отношении способов уплотнения и с эвакуацией баллона. Эта конструкция лампы такова. В металлическое основание лампы герметически вставляется стеклянный колпак. Ток через зажим подводится к одному из угольков 1 и через шарнир 2-2 возвращается по второму металлическому стержню 5 в корпус лампы. При сгорании уголька 1 шарнир 2-2 падает автоматически и замыкает цепь через уголёк 4. Посредством вентиля, показанного на рисунке справа, можно было удалять воздух из баллона насосом.

Демонстрирование освещения с помощью ламп Лодыгина в Адмиралтейских доках в 1874 г. показало, что морское ведомство может получить большую пользу от применения освещения лампами накаливания во флоте. Среди научных и промышленных кругов интерес к работам А. Н. Лодыгина после этого сильно возрос. Академия наук присудила ему Ломоносовскую премию, подчеркнув этим научную ценность его трудов. Блестящие успехи А. Н. Лодыгина привели к тому, что вокруг него стали группироваться предприниматели, заботившиеся не столько об усовершенствовании лампы, сколько о возможных прибылях. Это и погубило всё дело. Вот как характеризовал В. Н. Чиколев ("Электричество", 1880, стр. 75), относившийся всегда со вниманием и благожелательством к работам А. Н. Лодыгина, положение, создавшееся после того, как всеми была признана успешность работ и опытов над лампами накаливания: "Изобретение Лодыгина вызвало большие надежды и восторги в 1872-1873 гг.

Компания, составившаяся для эксплоатации этого совершенно невыработанного и неготового способа, вместо энергичных работ по его усовершенствованию, на что надеялся изобретатель, предпочла заняться спекуляциями и торговлей паями в расчёте на будущие громадные доходы предприятия. Понятно, что это был самый надёжный, совершенный способ погубить дело - способ, который не замедлил увенчаться полным успехом. В 1874-1875 гг. об освещении Лодыгина не было более разговоров". А. Н. Лодыгин, попав в состав такого наспех организованного предприятия, потерял по существу самостоятельность. Это видно хотя бы из того, что все последующие конструктивные варианты его лампы накаливания даже не носили имени Лодыгина, а назывались то лампами Козлова, то лампами Конна. Козлов и Кони - владельцы акций так называемого "Товарищества электрического освещения А. Н. Лодыгин и К°", никогда не занимавшиеся конструкторской работой и, конечно, никаких ламп не построившие. Последняя по времени выпуска конструкция лампы имела 4-5 отдельных стержней, в которой каждый уголь автоматически включался после выгорания предыдущего угля. Эта лампа также носила название "лампы Конна".

Изобретением Лодыгина в 1877 г. воспользовался Эдисон, знавший о его опытах и ознакомившийся с образцами его ламп накаливания, привезёнными в Америку морским офицером А. М. Хотинским, командированным Морским министерством для приёмки крейсеров, и начал работать над усовершенствованием ламп накаливания.

Со стороны официальных учреждений А. Н. Лодыгину также не удалось встретить благожелательного отношения. Подав, например, 14 октября 1872 г. заявку в Департамент торговли и мануфактур на "Способ и аппараты дешёвого электрического освещения", A. H. Лодыгин получил привилегию только 23 июля 1874 г., т. е. его заявка почти два года странствовала по канцеляриям.

Ликвидация дел "Товарищества" поставила А. Н. Лодыгина в очень тяжёлое финансовое и моральное положение. Вера в возможность успешного продолжения в России работ над лампой у него исчезла, но он надеялся, что в Америке он найдёт лучшие возможности. Он направляет в Америку патентную заявку на угольную лампу накаливания; уплатить, однако, установленных патентных сборов он не мог и не получил американского патента. В средине 1875 г. А. Н. Лодыгин начал работать в качестве слесаря-инструментальщика в Петербургском арсенале, в 1876-1878 гг. он работал на металлургическом заводе принца Ольденбургского в Петербурге. Здесь ему пришлось столкнуться с совершенно новыми вопросами, относившимися к металлургии; под их влиянием и в результате знакомства с электротехникой, приобретённого за время работ над электрическим освещением, у него появился интерес к вопросам электроплавки, и он начал работать над построением электрической печи. В 1878-1879 гг. в Петербурге находился П. Н. Яблочков, и А. Н. Лодыгин начал работать у него в мастерских, организованных для производства электрических свечей. Работая там до 1884 г., он вновь сделал попытку производства ламп накаливания, но она ограничилась лишь небольшими по объёму опытными работами.

В 1884 г. А. Н. Лодыгин окончательно решил уехать за границу. Несколько лет он проработал в Париже, а в 1888 г. приехал в Америку. Здесь работал сначала в области ламп накаливания над изысканием лучшего материала, чем уголь, для тела накала. Несомненно выдающимися и основоположными в этом направлении были те его работы, которые были связаны с изготовлением тела накала из тугоплавких металлов. В Америке ему были выданы патенты №№ 575002 и 575668 в 1893 и 1894 гг. на калильное тело для ламп накаливания из платиновых нитей, покрытых родием, иридием, рутением, осмием, хромом, вольфрамом и молибденом. Эти патенты сыграли заметную роль в развитии работ над построением ламп накаливания с металлической нитью; в 1906 г. они были приобретены концерном "Дженераль Электрик". А. Н. Лодыгину принадлежит та заслуга, что он указал на особо важное значение вольфрама для построения ламп накаливания. Это его мнение не привело немедленно к соответствующим результатам, но 20 лет спустя электроламповая промышленность всего мира полностью перешла на производство вольфрамовых ламп накаливания. Вольфрам продолжает до сих пор оставаться единственным металлом для производства нитей ламп накаливания.

В 1894 г. А. Н. Лодыгин поехал из Америки в Париж, где организовал электроламповый завод и одновременно принимал участие в делах автомобильного завода "Колумбия", но в 1900 г. он снова возвращается в Америку, участвует в работах по постройке ньюйоркского метрополитена, работает на крупном аккумуляторном заводе в Буффало и на кабельных заводах. Его интересы всё более и более сосредоточиваются на применении электричества в металлургии и на различных вопросах промышленной электротермии. За период 1900-1905 гг. под его руководством было построено и пущено в ход несколько заводов для производства феррохрома, ферровольфрама, ферросилиция и др.

Исход русско-японской войны очень огорчил А. Н. Лодыгина. И хотя в это время его материальное положение в Америке было прочным, как специалист он пользовался большим авторитетом, его творческие силы были в полном расцвете, - он пожелал вернуться в Россию, чтобы на родине применить свои обширные и разносторонние знания инженера. Он вернулся в Россию в конце 1905 г. Но здесь он нашёл тот же реакционный правительственный курс и ту же техническую отсталость. Начала сказываться послевоенная экономическая депрессия. Методы американской промышленности и новости заокеанской техники в это время никого в России не интересовали. И сам А. Н. Лодыгин оказался лишним. Для А. Н. Лодыгина нашлось лишь место заведующего подстанциями городского трамвая в Петербурге. Эта работа не могла его удовлетворить, и он уехал в Америку.

Последние годы в Америке после возвращения из России А. Н. Лодыгин занимался исключительно конструированием электрических печей. Он построил крупнейшие электропечные установки для плавки металлов, мелинита, руд, для добычи фосфора и кремния. Им были построены печи для закалки и отжига металлов, для нагрева бандажей и других процессов. Большое число усовершенствований и технических нововведений было им запатентовано в Америке и в других странах. Промышленная электротермия многим обязана А. Н. Лодыгину как пионеру этой новой отрасли техники.

16 марта 1923 года, в возрасте 76 лет, А. Н. Лодыгин скончался в США. С его смертью сошёл в могилу выдающийся русский инженер, впервые применивший лампу накаливания для практики освещения, энергичный борец за развитие промышленной электротермии.

Главнейшие труды А. Н. Лодыгина : Заметки о дуговых лампах и лампах накаливания (на франц. яз.), Париж, 1886; Индукционные электрические печи, "Электричество", 1908, № 5.

О А. Н. Лодыгине : Попов Н. В., Речь на общем собрании Русского технического общества в Петрограде 2-го ноября 1923 г., посвященная памяти А. Н. Лодыгина, "Электричество", 1923, №12; Шателен М. А., Из истории изобретения ламп накаливания (к десятилетию смерти А. Н. Лодыгина), "Архив истории науки и техники", М., 1934, в. 4; Очерк работ русских по электротехнике с 1800 по 1900 г.; Спб., 1900; Гофман М., Изобретения и успехи материальной культуры, Одесса, 1918; Иванов А. П., Электрические лампы и их изготовление, Л., 1923.

Имя Александра Николаевича Лодыгина связано главным образом с построением электрической лампы накаливания. Как известно, приоритет изобретения лампы накаливания оспаривался очень многими изобретателями, и по поводу него возникло много споров. Построив более совершенную лампу, чем другие изобретатели, А. Н. Лодыгин впервые превратил ее из физического прибора в практическое средство освещения.

А. Н. Лодыгин показал преимущества применения вольфрамовой проволоки и, таким образом, положил начало производству гораздо более экономичных ламп накаливания, чем угольные лампы раннего периода.

А. Н. Лодыгин подготовил почву для успехов П. Н. Яблочкова и, несомненно, оказал сильное влияние на Т. А. Эдисона и Д. Свана, которые, пользуясь принципом действия лампы накаливания, утвержденным трудами А. Н. Лодыгина, превратили этот прибор в предмет широкого потребления.

Посвятив много лет построению и усовершенствованию лампы накаливания, А. Н. Лодыгин не нашел признания в современной ему России. Продолжая свою работу в Америке, А. Н. Лодыгин надеялся, что ему удастся возвратиться в Россию. Русские ученые не порывали связи со своим выдающимся соратником. Он избирается почетным членом Общества русских электротехников, а в 1923 году Русское техническое общество торжественно отпраздновало 50 лет со дня первых опытов А. Н. Лодыгина по освещению лампами накаливания.

А. Н. Лодыгин родился 18 октября 1847 года в имении родителей в Тамбовской губернии. По семейной традиции ему готовилась военная карьера. Для получения среднего образования он был отдан в Воронежский кадетский корпус, в котором обучался до 1865 года. По окончании Кадетского корпуса д. Н. Лодыгин прошел курс обучения в Московском юнкерском училище и был произведен в подпоручики, после чего началась его армейская служба. Наличие несомненных инженерных способностей отвлекло А. Н. Лодыгина от военной карьеры. Прослужив обязательный срок, он вышел в отставку и никогда более не возвращался в армию. Начав после выхода в отставку работу на заводах, А. Н. Лодыгин занимался построением летательных аппаратов. В 1870 году им была разработана конструкция летательного аппарата тяжелее воздуха, и он предложил ее Комитету национальной обороны в Париже для использования в условиях происходившей в это время франко - прусской войны. Его предложение было принято: он был вызван в Париж для построения и испытания его аппарата. Но как только Франция потерпела поражение в войне, от этой затеи отказались, и А. Н. Лодыгин вернулся в Россию после безуспешного пребывания за границей.

В России А. Н. Лодыгин очутился в тяжелом материальном положении и был вынужден принять первую попавшуюся работу в Обществе нефтяного газа «Сириус». Он начал там работать техником, занимаясь в свободное время разработкой ламп накаливания. Этой технической проблемой он увлекся в связи с работой над построением летательного аппарата, для освещения которого такой источник света был более пригоден, чем какой?либо другой.

После возвращения из Парижа он начинает слушать лекции в Петербургском университете, стараясь ближе ознакомиться с новейшими течениями научной мысли в области учения об электричестве.

К концу 1872 года А. Н. Лодыгин располагал несколькими экземплярами ламп накаливания, которые можно было публично Демонстрировать. Ему удалось найти прекрасных механиков в лице братьев Дидрихсон, из которых один - Василий Федорович Дидрихсон - собственноручно изготовил все конструкции ламп накаливания, разрабатывавшиеся А. Н. Лодыгиным, внося при этом уже во время изготовления ламп существенные технологические усовершенствования.

А. Н. Лодыгин в первых своих опытах производил накаливание током железной проволоки, затем большого числа мелких стерженьков из кокса, зажатых в металлических держателях. Опыты с железной проволокой были им оставлены как неудачные, а накаливание угольных стерженьков показало, что таким методом можно не только получить более или менее значительный свет, но и разрешить одновременно другую очень важную техническую проблему, носившую в то время название «дробления света», т. е. включения большого числа источников света в цепь одного генератора электрического тока. Последовательное включение стерженьков было очень простым и удобным. Но накаливание угля на открытом воздухе приводило к быстрому их перегоранию. А. Н. Лодыгин построил в 1872 году лампу накаливания в стеклянном баллоне с угольным стерженьком. Его первые лампы имели по одному угольному стержню в баллоне, причем из баллона воздух не удалялся: кислород выгорал при первом накаливании угля, а дальнейшее накаливание происходило в атмосфере остаточных разреженных газов.

Уголек имел продолжительность горения приблизительно 30 минут, воздух проникал внутрь колбы и ускорял перегорание угля.

Лампа этой конструкции была негодной для практического применения. В 1873 году была построена лампа, более усовершенствованная с точки зрения продолжительности службы. Она содержала два угольных стерженька, из которых один горел в течение 30 минут и выжигал кислород, после чего второй стерженек горел в течение 2 часов. Эта лампа демонстрировалась А. Н. Лодыгиным в 1873 и 1874 годах.

В Технологическом институте и других учреждениях А. Н. Лодыгин прочел много лекций об освещении лампами накаливания. Эти лекции привлекали большое число слушателей. Но историческое значение имела установка электрического освещения лампами накаливания, устроенная А. Н. Лодыгиным осенью 1873 года на Одесской улице в Петербурге. Вот как описывает это устройство инженер Н. В. Попов, лично присутствовавший на этих демонстрациях: «На двух уличных фонарях керосиновые лампы были заменены лампами накаливания, изливавшими яркий белый свет. Масса народа любовалась этим освещением, этим огнем с неба. Многие принесли с собой газеты и сравнивали расстояния, на которых можно было читать при керосиновом освещении и при электрическом. На панели между фонарями лежали провода с резиновой изоляцией, толщиной в палец…»

Эти опыты стали первым случаем публичного применения лампы накаливания.

В 1875 году была построена более совершенная конструкция ламп накаливания.

Демонстрирование освещения с помощью ламп Лодыгина в Адмиралтейских доках в 1874 году показало, что морское ведомство может получить большую пользу от применения освещения лампами накаливания во флоте. Среди научных и промышленных кругов интерес к работам А. Н. Лодыгина после этого сильно возрос. Академия наук присудила ему Ломоносовскую премию, подчеркнув этим научную ценность его трудов. Блестящие успехи А. Н. Лодыгина привели к тому, что вокруг него стали группироваться предприниматели, заботившиеся не столько об усовершенствовании лампы, сколько о возможных прибылях. Это и погубило все дело. «Изобретение Лодыгина вызвало большие надежды и восторги в 1872–1873 гг. Компания, составившаяся для эксплуатации этого совершенно невыработанного и неготового способа, вместо энергичных работ по его усовершенствованию, на что надеялся изобретатель, предпочла заняться спекуляциями и торговлей паями в расчете на будущие громадные доходы предприятия. Понятно, что это был самый надежный, совершенный способ погубить дело, - способ, который не замедлил увенчаться полным успехом. В 1874–1875 гг. об освещении Лодыгина не было более разговоров», - писал современник.

А. Н. Лодыгин, попав в состав такого наспех организованного предприятия, потерял по существу самостоятельность. Это видно хотя бы из того, что все последующие конструктивные варианты лампы накаливания даже не носили имени Лодыгина, а назывались то лампами Козлова, то лампами Конна. Козлов и Конн - владельцы акций так называемого «Товарищества электрического освещения А.Н. Лодыгин и К°», - никогда не занимавшиеся конструкторской работой и, конечно, никаких ламп не построившие. Последняя по времени выпуска конструкция лампы имела 4–5 отдельных стержней, в которой каждый уголь автоматически включался после выгорания предыдущего угля. Эта лампа также носила название «лампы Конна».

Изобретением А. Н. Лодыгина в 1877 году воспользовался Эдисон, знавший о его опытах и ознакомившийся с образцами его ламп накаливания, привезенными в Америку морским офицером А. М. Хотинским, и начал работать над усовершенствованием ламп накаливания.

Со стороны официальных учреждений А. Н. Лодыгину также не удалось встретить благожелательного отношения. Подав, например, 14 октября 1872 года заявку в Департамент торговли и мануфактур на «Способ и аппараты дешевого электрического освещения», А. Н. Лодыгин получил патент только 23 июля 1874 года, т. е. его заявка почти два года странствовала по канцеляриям.

Ликвидация дел «Товарищества» поставила А. Н. Лодыгина в очень тяжелое финансовое положение. Он направляет в Америку патентную заявку на угольную лампу накаливания; уплатить, однако, установленных патентных сборов он не мог и не получил американского патента.

В середине 1875 года А. Н. Лодыгин начал работать в качестве слесаря - инструментальщика в Петербургском арсенале, в 1876–1878 годах он работал на металлургическом заводе принца Ольденбургского в Петербурге. Здесь ему пришлось столкнуться с совершенно новыми вопросами, относившимися к металлургии; под их влиянием и в результате знакомства с электротехникой, приобретенного за время работ над электрическим освещением, у него появился интерес к вопросам электроплавки, и он начал работать над построением электрической печи. В 1878–1879 годах в Петербурге находился П. Н. Яблочков, и А. Н. Лодыгин начал работать у него в мастерских, организованных для производства электрических свечей. Работая там до 1884 года, он вновь сделал попытку производства ламп накаливания, но она ограничилась лишь небольшими по объему опытными работами.

В 1884 году А. Н. Лодыгин окончательно решил уехать за границу. Несколько лет он проработал в Париже, а в 1888 г. приехал в Америку. Здесь работал сначала в области ламп накаливания над изысканием лучшего материала, чем уголь, для тела накала. Несомненно выдающимися и основоположными в этом направлении были те его работы, которые связаны с изготовлением тела накала из тугоплавких металлов. В Америке ему были выданы патенты в 1893 и 1894 годах на калильное тело для ламп накаливания из платиновых нитей, покрытых родием, иридием, рутением, осмием, хромом, вольфрамом и молибденом. Эти патенты сыграли заметную роль в развитии работ над построением ламп накаливания с металлической нитью; в 1906 году они были приобретены концерном «Дженерал электрик».

В 1894 году А. Н. Лодыгин поехал из Америки в Париж, где организовал электроламповый завод и одновременно принимал участие в делах автомобильного завода «Колумбия», но в 1900 году он снова возвращается в Америку, участвует в работах по постройке нью - йоркского метрополитена, работает на крупном аккумуляторном заводе в Буффало и на кабельных заводах.

Исход Русско - японской войны очень огорчил А. Н. Лодыгина. И хотя в это время его материальное положение в Америке было прочным, как специалист он пользовался большим авторитетом, его творческие силы были в полном расцвете, - он пожелал вернуться в Россию, чтобы на Родине применить свои обширные и разносторонние знания инженера. Он вернулся в Россию в конце 1905 года. Но здесь была послевоенная экономическая депрессия. Методы американской промышленности и новости заокеанской техники в это время никого в России не интересовали. И сам А. Н. Лодыгин оказался лишним. Для А. Н. Лодыгина нашлось лишь место заведующего подстанциями городского трамвая в Петербурге. Эта работа не могла его удовлетворить, и он покинул Россию.

Последние годы в Америке после возвращения из России А. Н. Лодыгин занимался исключительно конструированием электрических печей. Он построил крупнейшие электропечные установки для плавки металлов, мелинита, руд, для добычи фосфора и кремния. Им были построены печи для закалки и отжига металлов, для нагрева бандажей и других процессов. Большое число усовершенствований и технических нововведений было им запатентовано в Америке и в других странах.

Основные события жизни

1865 г. - А. Н. Лодыгин по окончании Кадетского корпуса прошел курс обучения в Московском юнкерском училище и был произведен в подпоручики.

1870 г. - А. Н. Лодыгин разработал конструкцию летательного аппарата тяжелее воздуха.

1872 г. - А. Н. Лодыгин публично демонстрирует свое новое изобретение - лампу накаливания.

1874 г. - А. Н. Лодыгин получил патент на свое изобретение.

1878–1879 гг. - А. Н. Лодыгин начал работать в мастерских П. Н. Яблочкова.

1888 г. - А. Н. Лодыгин переехал в Америку.

1894 г. - А. Н. Лодыгин поехал из Америки в Париж, где организовал электроламповый завод.

1906 г. - Патенты А. Н. Лодыгина приобретены концерном «Дженерал электрик».

1900 г. - А. Н. Лодыгин снова возвращается в Америку, участвует в работах по постройке нью - йоркского метрополитена.

Ещё десятилетним мальчишкой Лодыгин мечтал повторить подвиг Дедала - изобретателя крыльев и отца Икара. Он соорудил крылья, прикрепил их за спиной и прыгнул с крыши бани… Но судьба распорядилась иначе, она уготовила ему лавры иного легендарного героя - Прометея - мученика, подарившего людям огонь. Имя Александра Николаевича Лодыгина связано главным образом с изобретением и созданием электрической лампы накаливания. Как известно, приоритет изобретения лампы накаливания оспаривался очень многими лицами, и по поводу него возникло много так называемых патентных процессов. Принцип электрической лампы накаливания был известен до А. Н. Лодыгина.

Но именно он пробудил большой интерес к созданию источников света, действующих на принципе накаливания проводника током. Сделав более совершенную лампу, чем другие изобретатели, Лодыгин впервые превратил её из физического прибора в практическое средство освещения, вынес её из физического кабинета и лаборатории на улицу. Лодыгин показал преимущества применения металлической, в частности вольфрамовой, проволоки для изготовления тела накала и таким образом положил начало производству современных, более экономичных ламп накаливания, чем угольные лампы раннего периода. А. Н. Лодыгин, несомненно, оказал сильное влияние на Т. А. Эдисона и Д. Свана, которые, используя принцип действия лодыгинской лампы накаливания, превратили этот прибор в предмет широкого потребления.

Посвятив много лет созданию лампы накаливания с угольным и металлическим телом накала, Лодыгин не нашёл в России области её практического применения в масштабе, соответствующем их значимости. Судьба заставила его искать счастья в Америке. Живя вдали от родины, Лодыгин надеялся, что ему удастся возвратиться домой для работы. Его избрали почётным членом Общества русских электротехников, а в 1923 г. Русское техническое общество торжественно отпраздновало 50 лет со дня первых опытов А. Н. Лодыгина по освещению лампами накаливания. Александр Николаевич Лодыгин родился 18 октября 1847 года в имении родителей в Тамбовской губернии. По семейной традиции ему готовилась военная карьера. Для получения среднего образования он был отдан в Воронежский кадетский корпус, в котором обучался до 1865 г.

Ещё кадетом он начал конструировать летательный аппарат тяжелее воздуха (в это время в Европе с триумфом запускали воздущные шары), на электротяге (время электричества только наступало, но ещё не наступило) и с горизонтальным винтом (это более чем за пятьдесят лет до рождения вертолёта, за сорок лет до полётов братьев Райт и за двадцать - до постройки первого самолёта и патента на него Можайского). По окончании кадетского корпуса Лодыгин прошёл курс обучения в Московском юнкерском училище и был произведён в подпоручики, после чего началась его служба в качестве армейского офицера. Прослужив обязательный срок, он вышел в отставку и поступил на Тульский оружейный завод слесарем. В то время его занимала идея создания электролёта, который он начал проектировать ещё в военном училище. Чтобы воплотить свою идею в жизнь, Лодыгин изучал книги по электричеству, металловедению, механике. В 1870 г. он переехал в Петербург и начал посещать Технологический институт, где читали лекции знаменитые механики И. А. Вышнеградский, В. Л. Кирпичев, а в университете - лекции Д. И. Менделеева. Эти учёные высоко оценивают его первые изобретения.

Патриарх электротехники, прославленный дал положительный отзыв на придуманную Лодыгиным систему отопления, признав, что подобное приложение электричества ещё «никем нигде не описано» . Позже после долгих раздумий и сомнений знаменитый учёный дал положительный ответ и на заявку об электрическом освещении, порекомендовав академику Вильду исследовать и научно объяснить лодыгинское изобретение. Здесь, в Петербурге, двадцатитрёхлетний Лодыгин давал уроки слесарного мастерства группе молодых интеллигентов, среди которых а княжна Друцкая-Сокольницкая - первое сильное увлечение Александра Лодыгина. В 1870 г. Лодыгин уже детально разработал конструкцию летательного аппарата тяжелее воздуха и предложил её Комитету национальной обороны в Париже для использования в условиях происходившей в то время франко-прусской войны. Его предложение было принято. При поддержке знаменитого воздухоплавателя и фотографа Надара (Турнашона) Лодыгину было выделено 50 тысяч франков на строительство электролёта, и он приступил к подготовительным работам на заводах Крезо. Но вскорё Франция потерпела поражение в этой войне, и от его предложения отказались. Лодыгин вернулся в Россию. На родине он оказался без средств к существованию и был вынужден согласиться на первую попавщуюся работу в Обществе нефтяного газа «Сириус».

Лодыгин начал там работать в качестве техника уделяя при этом свободное время разработке ламп накаливания. До поездки в Париж Лодыгин этим вопросом не занимался. Этой технической проблемой он увлёкся в связи с созданием летательного аппарата, для освещения которого такой источник света был более пригоден, чем какой-либо другой. К концу 1872 г. Лодыгин располагал несколькими экземплярами ламп накаливания, которые можно было публично демонстрировать. Ему удалось найти прекрасных механиков в лице братьев Дидрихсон, один из них - Василий Федорович Дидрихсон - собственноручно изготовил все конструкции ламп накаливания, разрабатывавшиеся Лодыгиным, внося при этом существенные технологические усовершенствования. В первых своих опытах Лодыгин использовал железную проволоку, затем мелкие стерженьки из кокса, зажатые в металлических держателях.

Опыты с железной проволокой оказались неудачными, а накаливание угольных стерженьков показало, что таким методом можно не только получить более или менее значительный свет, но и разрешить одновременно другую очень важную техническую проблему, носившую в то время название «дробление света», то есть включение большого числа источников света в цепь одного генератора электрического тока (динамо-машины). Дуговые лампы требовали каждая отдельного источника тока и давали слишком мощный поток света. (Проблему «дробления света» в дуговых лампах решил П. Н. Яблочков в 1878 г.) Последовательное включение стерженьков было очень простым и удобным.

Но накаливание угля на открытом воздухе приводило к быстрому перегоранию тела накала. В 1872 г. Лодыгин построил лампу накаливания в стеклянном баллоне с угольным стерженьком. Его первые лампы имели по одному угольному стержню в баллоне, причём из баллона воздух не удалялся: кислород выгорал при первом накаливании угля, а дальнейшее накаливание происходило в атмосфере остаточных разрежённых газов. Телом накала служил уголёк, концы которого покрывались слоем меди и вделывались в держатели.

Стеклянный баллон имел шейку, которая покрывалась слоем серебра и меди и припаивалась к шайбе. Продолжительность горения уголька была примерно 30 минут главным образом по той причине, что уплотнение баллона и электродов было недостаточно, и при нагревании, вследствие различия коэффициентов расширения стекла и металла, воздух проникал внутрь колбы и ускорял перегорание угля. В 1873 г. он создал лампу, содержавшую два угольных стерженька из которых один горел в течение 30 минут и выжигал кислород, после чего второй стерженёк горел в течение 2-2,5 часа.

Уплотнение вводов в этой лампе было более совершенным. Она состояла из закрытого сверху цилиндрического баллона, который вставляется в стеклянный стакан и в него помещается полый цилиндр, назначение которого заключается в том, чтобы вытеснить из баллона возможно больший объём воздуха и тем уменьшить сгорание угольных стерженьков. Для уплотнения служило масло, наливаемое в стакан. (Лаборатория Лодыгина находилась в Петербурге в доме Телешова - на углу Одесской улицы и Конногвардейского проспекта. Здесь же проходили и первые в мире публичные опыты электрического освещения угольными лампами накаливания.) Вот как описывает опыты инженер Н. В. Попов, присутствовавший на этих демонстрациях: «На двух уличных фонарях керосиновые лампы были заменены лампами накаливания, изливавшими яркий белый свет.

Масса народа любовалась этим освещением, этим огнём с неба. Многие принесли с собой газеты и сравнивали расстояния, на которых можно было читать при керосиновом освещении и при электрическом. На панели между фонарями лежали провода с резиновой изоляцией, толщиной в палец. Что же это была за лампа накаливания? Это были кусочки ретортного угля, диаметром около 2 мм, зажатые между двумя вертикальными углями из того же материала, диаметром в 6 мм. Лампы вводились последовательно и питались или батареями, или магнитоэлектрическими машинами системы Ван-Мальдерна, компании Альянс, переменного тока». Успех работ Лодыгина был безусловным, но необходимо было серьёзно доработать конструкцию и устранить слабые места Перед Лодыгиным встали сложные технические вопросы: изыскание наилучшего материала для изготовления тела накала лампы, устранение сгорания тела накала, то есть полное удаление кислорода баллона, проблема уплотнения места вводов, дабы сделать невозможным проникновение воздуха внутрь баллона извне. Демонстрирование освещения с помощью ламп Лодыгина в Адмиралтейских доках в 1874 г. заинтересовало морское ведомство и промышленников. Академия наук присудила ему Ломоносовскую премию.

Блестящие успехи Лодыгина привели к тому, что вокруг него стали группироваться предприниматели, заботившиеся не столько об усовершенствовании лампы, сколько о возможных прибылях. Это и погубило всё дело. Вот что писал об этом выдающийся электротехник В. Н. Чиколев: «Изобретение Лодыгина вызвало большие надежды и восторги в 1872-1873 гг. Компания, составившаяся для эксплуатации этого совершенно невыработанного и неготового способа, вместо энергичных работ по его усовершенствованию, на что надеялся изобретатель предпочла заняться спекуляциями и торговлей паями в расчёте на будущие громадные доходы предприятия.

Понятно, что это был самый надёжный, совершенный способ погубить дело - способ, который не замедлил увенчаться полным успехом. В 1874-1875 гг. об освещении Лодыгина не было более разговоров». Александр Лодыгин, попав в состав такого наспех организованного предприятия, потерял, по существу, самостоятельность. Это видно хотя бы из того, что все последующие конструктивные варианты его лампы накаливания даже не носили имени Лодыгина, а назывались то лампами Козлова, то лампами Конна.

Козлов и Конн - владельцы акций так называемого «Товарищества электрического освещения А. Н. Лодыгин и К°», никогда не занимавшиеся конструкторской работой и конечно никаких ламп не построившие. Последняя по времени выпуска конструкция лампы имела 4-5 отдельных стержней, в которой каждый уголь автоматически включался после выгорания предыдущего угля. Эта лампа также носила название «лампы Конна». Изобретением Лодыгина в 1877 г. воспользовался Эдисон, знавший о его опытах и ознакомившийся с образцами его ламп накаливания, привезёнными в Америку морским офицером А. М. Хочинским для демонстрации русских технических достижений: Хочинский был командирован Морским министерством для закупки четырёх кораблей: «Африка», «Европа», «Азия», «Забияка».

Эдисон начал работать над усовершенствованием лампы накаливания, хотя до этого электричеством практически не занимался. А однажды устроил в своёй лаборатории, при огромном стечении народа и прессы, демонстрацию освещения электрической лампой накаливания. Опыт не удаётся - лампа тут же гаснет. Но Эдисон поспешно подал заявку и вскоре получил патент на лампу накаливания с угольным стержнем, американские газеты тут же стали называть его творцом электросвета. Тринадцать месяцев и сорок тысяч долларов ушли у Эдисона на опыты, в итоге его лампы стали светить несколько часов. Вслед за Эдисоном, сумевшим выпустить пробную партию ламп для продажи, но более - для рекламы «нового изобретения», начинают производить лампы лодыгинской конструкции предприниматели Англии, Франции и Германии. Эдисон, не желая делиться с ними прибылями, подаёт в суд и тратит на тяжбу сотни тысяч долларов. Копнув изобретения, американские судьи узнают о Лодыгине и аннулируют патент Эдисона. Эдисон принимается искать иное тело накала, но это у же другая история - история изобретательской деятельности Томаса А. Эдисона. В США патент на изобретение Эдисону выдали лишь через десять лет, в 1890 г., - после окончания срока действия патентов Лодыгина во многих странах мира. По совершенно непонятным причинам именно в США заявка на патент фирмы «Лодыгин и Компания» оказалась не оплаченной!

Хотя была оплачена везде, в каждом из мизерных княжеств Германии и даже в Индии. Со стороны официальных учреждений Лодыгину не удалось встретить понимания. Подав, например, 14 октября 1872 г. заявку в Департамент торговли и мануфактур на «Способ и аппараты дешёвого электрического освешения», Лодыгин получил привилегию только 23 июля 1874 г., его заявка почти два года странствовала по канцеляриям. Однако это было только начало. На долгие годы (почти на двадцать лет) растянулась для изобретателя драматическая история с превращением скромного фонаря с угольком внутри стеклянного баллона в ослепительно сияющую долговечную лампу с нитью из тугоплавкого вольфрама. Ради того, чтобы электролампа вошла в жизнь, пришлось провести тысячи опытов, запатентовать десятки типов ламп, создать - а, может, это и было главным делом жизни Лодыгина? - электропечи для плавки металлов, из которых изготовлялись нити, и при этом до обидного чрезвычайно часто слышать восхваления других, коим приписывали открытие первой угольной лампы накаливания. Ликвидация «Товарищества» поставила Лодыгина в тяжёлое финансовое и моральное положение. Вера в возможность успешного продолжения работ в России исчезла.

В середине 1875 г. Лодыгин начал работать в качестве слесаря-инструментальщика в Петербургском арсенале, в 1876-1878 гг. трудился на металлургическом заводе принца Ольденбургского в Пететербурге. Здесь ему пришлось столкнуться с совершенно новыми вопросами, относившимися к металлургии; под их влиянием и в результа те знакомства с электротехникой у него появился интерес к вопросам электроплавки, и он начал создавать электрическую печь. В 1878-1879 гг. в Петербурге А. Н. Лодыгин начал работать в мастерских П. Н. Яблочкова, организованных для производства электрических свечей. Он вновь попытался наладить производство ламп накаливания, но дальше опытов дело не пошло. В 1884 г. Лодыгин окончательно решил уехать за границу. Несколько лет он проработал в Париже, где познакомился с Евдокией Федоровной Заседателевой. Их роман не увенчался браком. Она уехала из России, не успев развестись с мужем, как она выражалась - «сбежала от него».

А когда в 1888 г. Лодыгин переехал в Америку, Евдокия Федоровна вернулась в Россию. За океаном жизнь на первых порах была очень тяжёлой. «Я работаю здесь пока как рабочий- электрик, и плата моя по часам - 42 копейки, это 120-140 рублей в месяц. Иногда приходится вставать в 5 утра, а прихожу я домой после 7 вечера, иногда же в 10 часов… после часа сна всё же работаю…» - писал Лодыгин друзьям на родину. В Америке он упорно продолжал изыскивать лучший материал, чем уголь, для тела накала электролампы. 14 сентября 1888 г. Лодыгин отнёс в патентное бюро Нью-Йорка сразу три заявки на усовершенствованные долговечные угольные лампы. Первая - из электрически спеченного шелкового волокна и внешней оболочки из осаждённого углерода, вторая - из растительных волокон с пропиткой фтористым бромом, третья - с добавками кремния и бора.

Через несколько лет Лодыгин получил новые патенты: №№ 575002 и 575668 в 1893 и 1894 гг. на калильное тело для ламп накаливания из платиновых нитей, покрытых родием, иридием, рутением, осмием, хромом, вольфрамом и молибденом. Эти патенты сыграли значительную роль в создании ламп накаливания с металлической нитью. В 1906 г. они были приобретены через подставных лиц концерном «Дженерал Электрик», который слился с компанией Эдисона. Однажды Лодыгин познакомился с Джорджем Вестингаузом, главой крупнейшей электротехнической фирмы, творцом знаменитого железнодорожного тормоза, и проработал с ним многие годы. Компания «Вестингауз» предоставила ему возможность для серьёзных исследований. Здесь Лодыгин мог осуществить свою давнюю меч- ту - получить в электропечах любые тугоплавкие нити для ламп и к тому же самому создать нужные ему электропечи. Весной 1890 г. Эдисон, после дорогостоящих судебных процессов с конкурентами, получает патент на угольную лампу.

Лодыгин же подаёт серию заявок на лампы с нитями из железа, платины, вольфрама, осмия, иридия и других металлов и их сплавов. Особая заслуга Лодыгина в том, что он указал на важное значение вольфрама для создания ламп накаливания. Но это было оценено намного позже, лишь 20 лет спустя электроламповая промышленность всего мира полностью перешла на производство вольфрамовых ламп накаливания. Вольфрам до сих пор остаётся практически единственным металлом для производства нитей ламп накаливания. Но сам Лодыгин посчитал работу с лампой завершённой только после того, как создал серию электропечей сопротивления и индукционных - для плавки тугоплавких металлов - и получил на них патенты.

Всем светотехникам скоро стало ясно - новые лодыгинские лампы вытеснят угольные. И творец тех и других - Лодыгин! Со дня подачи первой заявки на угольную лампу в 1872 г. и до 1893-1895 гг. прошло более двадцати лет. Лодыгин жил один, без родины, без семьи, без собственного дома. В 1894 г. он поехал из Америки в Париж, где организовал электроламповый завод и одновременно сотрудничал с автомобильным заводом «Колумбия», но в 1900 г. вернулся в Америку, участвовал в создании нью-йоркского метрополитена, работал на крупном аккумуляторном заводе в Буффало и на кабельных заводах. В июле 1900 г. Александр Николаевич в Париже при большом стечении друзей и знакомых обвенчался по православному обряду с Алмой Францевной Шмидт.

Его интересы всё более сосредоточивались на применении электричества в металлургии и на различных вопросах промышленной электротермии. За период 1900-1905 гг. под его руководством было построено несколько заводов для производства феррохрома, ферровольфрама, ферросилиция и др. К 1905 г. Лодыгин уже прочно обосновался в США. У него теперь есть свой дом, семья, две дочери Маргарита и Вера. Но Лодыгина не оставляла тоска по родине. Исход русско-японской войны очень огорчил Лодыгина. И хотя в то время его материальное положение в Америке было весьма стабильным, как специалист он пользовался большим авторитетом, его творческие силы были в полном расцвете, - он захотел вернуться в Россию, чтобы на родине применить свои обширные и разносторонние знания. Вместе с семьей Лодыгин вернулся в Россию в сентябре 1907 г. Но здесь изобретатель нашёл ту же техническую отсталость, которая вынудила его уехать. Методы американской промышленности и новости заокеанской техники в это время никого в России не интересовали, а сам Лодыгин оказался лишним.

Для него нашлось лишь место заведующего подстанциями городского трамвая в Петербурге. Лодыгин в очередной раз убеждается - тяжела судьба изобретателя в России. «Изобретатель в России почти что пария и всю свою жизнь проводит в том, что ждёт, как библейский Лазарь, не упадет ли ему крупица со стола богатого…» - писал он. Наступает 1917 год. Жену Алму настигает тяжёлый недуг с частым параличом. Заявки на патенты не рассматриваются. Дочки боятся выходить на улицу, да им теперь и не до гимназии: повсюду стачки, забастовки… Многие уезжают из голодной России, чтобы пережить беспокойное время. Весной 1917 г. Лодыгин уступает мольбам жены и отправляет её с дочерьми в США. Сам же остаётся в России. Александр Николаевич предлагает Временному правительству достроить свой аэроплан и готов сам полететь на нём на фронт.

Но от него отмахиваются как от назойливой мухи… 16 августа 1917 г. Лодыгин получает заграничный паспорт для выезда в США. Он перебирает свой огромный архив, сжигает многие бумаги и чертежи. Сдаёт моторы почти построенного аэроплана военному ведомству и сам, своими руками разбивает остов аппарата… В конце сентября 1917 г. Лодыгин покидает родину. После возвращения из России в Америку Лодыгин занимался исключительно конструированием электрических печей. Он построил крупнейшие установки для плавки металлов, мелинита, руд, для добычи фосфора и кремния, печи для закалки и отжига металлов, для нагрева бандажей и других процессов.

Список изобретений и проектов Александра Николаевича Лодыгина огромен: от электромобиля и торпеды на реактивном топливе до способов получения искусственных драгоценных камней электрохимическим путём! Но на закате дней мечта Лодыгина всё же исполнилась. В 67 лет он всё-таки построил свой летательный аппарат по типу автожира. Аппарат был надёжен и прост в управлении, но очень тихоходен, и этим он совершенно не соответствовал наступившему веку скоростей. Выдающийся русский изобретатель и инженер Александр Николаевич Лодыгин скончался в США 16 марта 1923 г.