Принцип работы dc преобразователя. Многоканальный DC-DC преобразователь

Правда если вы не забыли - моя задача не просто выдать результат для обезьяньего бездумного повторения , а объяснить для чего каждая деталь и объяснить как вообще все это работает. Поэтому ничего чудотворного в этой статье вы точно не увидите расходимся.

Задача, которую необходимо решить

Ни для кого не секрет, что существует такое понятие как гальваническая развязка. Это схемотехнический прием с помощью которого мы электрически изолируем разные части нашей схемы. Чаще всего на практике возникает необходимость подобным образом изолировать развязать высоковольтную входную часть (там где у нас напряжение сети) и низковольтную часть (выходную, где у нас допустим +15 В).Все это необходимо для того, чтобы в процессе эксплуатации блока питания (DC-DC преобразователи) пользователя просто ебом не токнуло не убило высокое напряжение, которое может оказаться на выходе при какой либо неисправности. Возможна ситуация, когда какой либо силовой транзистор «пробьет» в схеме, он организует КЗ, то есть будет пропускать ток со входа сразу на выход. В схеме где нету гальванической развязки на выходе вместо +15В окажется +310В, думаю разница всем понятна.

Помните! Во всех последующих схемах будет высокое напряжение! Вам стоит очень осторожно работать, если надумаете повторять.

Надеюсь на этом этапе вы поняли общую суть гальванической развязки и что не стоит пренебрегать ею, хотя она часто в разы усложняет схему. Двигаемся дальше…Как можно реализовать гальваническую развязку:

1) Применив трансформатор. Если мы вспомнит принцип работы трансформатора, то поймем, что его первичная и вторичная обмотки никак не связаны электрически, а энергия передается через магнитное поле. Именно поэтому вас не убьет зарядка от телефона. В силовых устройствах первичные (высоковольтные) и вторичные (низковольтные) развязываются исключительно с помощью трансформатора! Запомните это и проживете несколько дольше.Рисунок 1 - Трансформатор как узел гальванической развязки

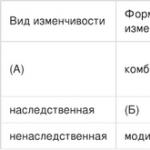

2) Использую оптроны. Данный метод реализует оптическую развязку, применяется он в управляющих цепях. Устроен оптрон просто - внутри него находится светодиод и фототранзистор. Они ничем не связаны, кроме светового потока. Когда мы зажигаем светодиод оптрона, он освещает фототранзистор и он уже пропускает ток. Развязка тут очевидна! Свет никак не пропускает электричество, поэтому две половины оптрона никак не связаны электрически.

Такой финт ушами

схемотехнический прием позволяет нам в случае поломки силовой части не дать высокому напряжению попасть на управляющие микросхемы, а они у нас дорогие. Максимум сгорят оптроны, вернее фототранзистор в нем. Нам придется заменить в управление всего одну деталь вместо целой платы с десятками элементов.

Рисунок 2 - Оптрон РС817 как средство развязки управляющей цепи

Вернемся к задаче … Сравнивая текст выше с нашей задумкой об ИБП, я думаю вы уже догадались, что гальваническая развязка нам понадобится во всех силовых блоках. Что нам нужно сделать:

1) Развязать вход ИБП с DC шиной на которой сидят аккумуляторы, представьте себе что они скажут если вместо 56 В они получат 310 В - явно не спасибо;

2) Развязать DC шину с выходом устройства, постоянный ток нам там не нужен, а 230 В переменки на АКБ тем более;

3) Изолировать электрически все управляющие модули (мозги

) от высоковольтных цепей для их целости в случае аварии, а так же снижения уровня помех от силовых элементов.

Из тезисов выше необходимо сделать следующий вывод:

нужно реализовать отдельное питание управляющих элементов и силовых узлов.

Для решения этой задачи нам понадобится 2 линии "+15 В"

: одна будет питать платы управления, другая силовые ключи. Сразу уточню для чего нам надо +15 В в силовых модулях - полевой транзистор, как и IGBT открывается напряжением. Типичное напряжение необходимое для открытия ключа как раз 12-18В, мы выберем «золотую середину».

Реализуем мы это просто

- намотаем 2 вторичные обмотки, которые будут работать независимо друг от друга. Стабилизировать можно только один выход, т.к. обмотки идентичны и напряжения на них при равной скважности будут равны.

Рисунок 3 - Использование двух изолированных обмоток на одном трансформаторе

Так же нам стоит вспомнить, что сделав блок дежурного питания, который из входных 230В AC сделает на 15В DC мы не решим всей проблемы, т.к. в случае пропадания напряжение во входной сети мы останемся без наших 15 В и все наши управляющие элементы погаснут вместе с ИБП. Думаю такое устройство и ИБП будет сложно назвать.

Эту проблему можно решить несколькими путями, но я пойду по самому сложно (относительно) пути - дополнительный блок питания (DC-DC), который позволит нам преобразовать наши 48В DC в необходимые 15В DC. С задачей вроде все прояснилось:

а) AC-DC преобразователь 220 - 15 В, мощностью 60 В, что позволит нам без труда снять ток 4А, которого будет более чем достаточно в данном случае для открывания транзисторов;

Б) DC-DC преобразователь 48 - 15 В, такой же мощностью в 60 Вт.

Понижающий обратноходовый DC-DC преобразователь

Использую опыт былых лет я сразу решил на чем я буду делать данный ИИП. Выбор пал на отличное семейство микросхем - TOP22x . Это микросхема содержит в себе высоковольтный ключ, драйвер, защиту по току от КЗ, умеет стартовать от высокого напряжения и обладает навыком «плавного пуска». Все это сводит внешнюю обвязку схемы ну просто к минимуму! А цена за это чудо всего 1-2$ в розницу, оптом выходит дешевле.За эти деньги мы получим практически готовый ИИП мощностью до 150 Вт, в серии 22х - последняя цифра напрямую связана с максимальной мощностью. Используемая мною TOP227 способна на 100-120 Вт, заявленные 150 Вт я так и не выжимал или руки не оттуда.

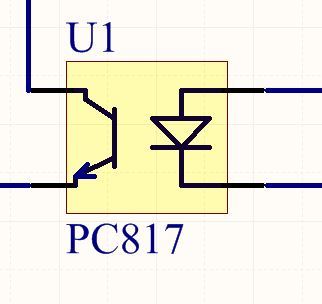

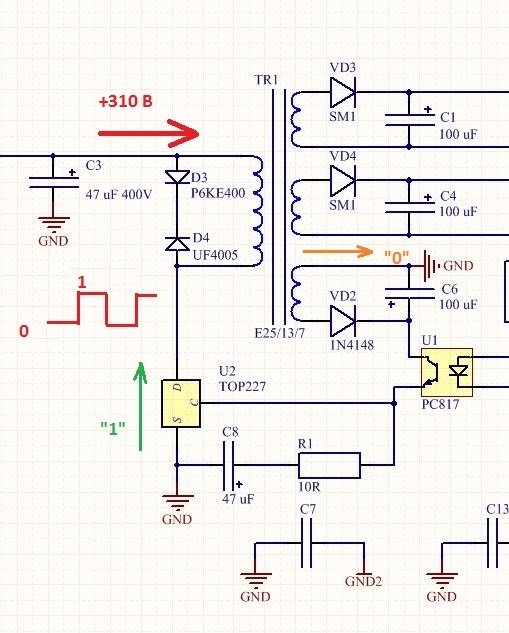

Теперь самая схема данного маломощного ИИП:

Рисунок 4 - Принципиальная схема ИИП мощностью 60 Вт и напряжением выхода 15 В

Пройдемся по схеме:

1) Предвидя вопрос «где мать его же ваш ККМ или PFC?», отвечу сразу - PFC у меня общий на все устройство и запитка этого ИИП от 230В идет после него, так что можно не ставить. Если вы будете использовать этот блок питания в других конструкциях, то входной фильтр все таки нужен, хотя бы ферритовое кольцо на провод питания;

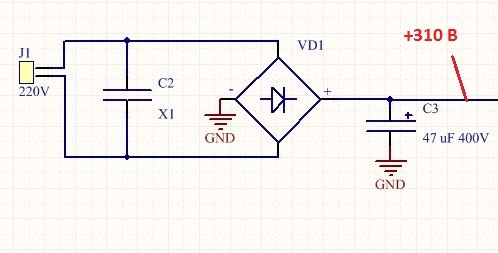

2) Классический выпрямитель: диодный мост и электролитический конденсатор - дешево и сердито. Единственная особенность перед диодным мостом стоит конденсатор с маркировкой «Х1»

, что это такое подробно расскажет гугл, а я лишь скажу, что он отлично работает в борьбе с помехами и импульсами, а Х1 - это тип. Так что советую его ставить во всех ИИП на входе. После данного узла мы получим - 310 В постоянного напряжения.

Ибо вся импульсная техника работает с постоянным током.

Рисунок 5 - Узел выпрямителя импульсного источника питания (ИИП)

3) Трансформатор имеет на своем борту 4 обмотки: 1 первичная + 2 вторичные + 1 самопитания. Обмотка самопитания не имеет гальванической развязки, т.к. не является выходной, поэтому «земля» высоковольтной части и данной обмотки объединены.

4) Узел с микросхемой TOP227. Тут особое внимание

необходимо уделить разводке на плате цепи С8-R1: эти два элемента должны находиться как можно ближе к ноге С (control).

Рисунок 6 - Цепь обратной связи микросхемы TOP227

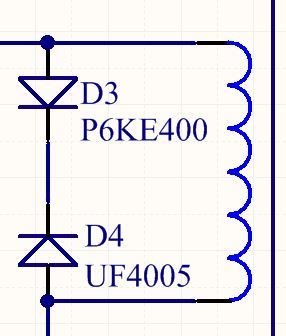

5) Параллельно первичной обмотке мы видим два хитрых диода: супрессор

и импульсный диод.

Обычно в этот момент налетают «профессионалы» с доказательствами уровня канала Рен-ТВ

не аргументированным утверждением: «Надо ставить снаббер!» Ребята, снаббер действительно имеет смысл в сварочных инверторах для получения необходимой формы ВАХ.

В ИИП настал век супрессоров. Эти 2 хитрых диода будут защищать нашу микросхему от выбросов ЭДС, которые могут превысить предельные 700 В

для внутреннего ключа TOP227.

Работают они просто: супрессор тот же стабилитрон, только быстрее и мощнее, поэтому он погасит все импульсы выше 400 В

, а поможет ему в этом импульсный диод, который имеет очень маленькое время пробоя. Советую применять подобную связку во всех ИИП - это обезопасит ваши транзисторы, которые достаточно дорогие.

Рисунок 7 - Защита силового ключа от высоковольтных выбросов на первичной обмотке трансформатора

6) Выпрямители в данной схеме стандартные: однополупериодный выпрямитель из одного диода, электролит, дроссель и пара конденсаторов после. Такой достаточно простой выпрямитель и средняя ОС позволяют получить пульсации не выше 20-25 мВ.

Однополупериодный выпрямитель - не самая эффективная штука, но он простой и на маленькой мощности занял свою заслуженную нишу.

Как мы видим у нас есть 3 «земли»: GND - высоковольтная сторона + обмотка самопитания, GND2 и GND3 - две независимые земли, такая схемотехника позволила получить 2 гальванически развязанные обмотки, как от сети, так и друг от друга.

Одна будет питать цифровую часть, другая - силовую.

Рисунок 8 - Однополупериодный выпрямитель во вторичных цепях

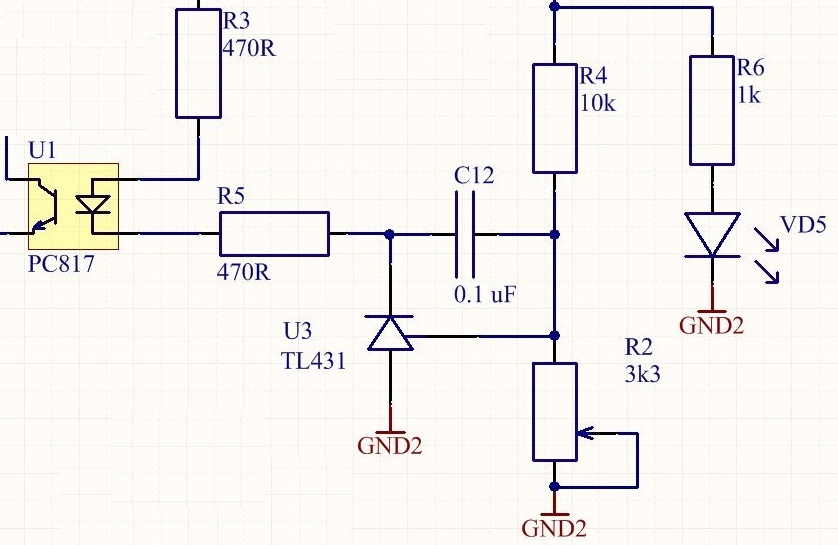

7) Обратная связь по напряжению вполне себе «классическая» - построена она на легендарной TL431, схема из даташита на нее. R10 и R2 - образуют делитель напряжения, путем подстройки R2 можно изменять коэф. деления и соответственно напряжение на выходе.

R6 и VD5 выполняют роль индикации напряжения на выходе для визуальной оценки работоспособности блока.

Рисунок 9 - Обратная связь по напряжению построенная на TL431 и PC817

8) Последнее что стоит упомянуть, а по важности первое, конденсаторы С7 и С13 объединяют «земли», это необходимо для стабильной работы ОС. Они не связывают «земли» гальванически. Так же упомяну, что это не простые конденсаторы, а тип «Y2» . Подробно о них будет там же, где и о Х1. Этот конденсатор способен выдерживать высоковольтные пульсации, а так же выравнивает потенциалы на «землях».

Как это все работает

Тема обратноходовых преобразователей или flyback разжевана в интернете подробнее некуда, но общий принцип работы я вкратце расскажу, т.к. статья ориентирована на новичков.Из названия «обратноходовый» - можно догадаться, что он совершает какое-то важное действие (физический процесс) на обратном ходе. А если конкретнее, то микросхема наша генерирует управляющие импульсы - ШИМ сигнал. У него есть 2 состояния: 1 и 0. За «1» у нас принят открытый транзистор, за «0» - закрытый.

Приведу некую пародию на диаграмму состояний:

Рисунок 10 - Диаграмма состояний однотактного преобразователя

На схеме видно, что +310 В на первичную обмотку подается абсолютно всегда. Для того, чтобы протекал ток остается подключить «землю» на другой конец первичной обмотки. Возникнет разность потенциалов и ток потечет. Как мы видим на схемке, что выходной транзистор TOP227 принимает 2 состояния: открытое «1» - подключает землю к первичной обмотке, закрытое «0» - отключает землю от первичной обмотки и тем самым прерывает ток. Все эти изменения идут с частотой 100 кГц, то есть очень быстро. Ваш К.О.

В момент когда состояние «1», ключ открыт и в первичной обмотке протекает ток - идет запасание энергии, первичная обмотка как и обычный дроссель запасает энергию в магнитном поле. В этот момент на вторичных обмотках тока нету. Когда состояние меняется на «0» и ток в первичной обмотке перестает протекать, то происходит «выброс» энергии через сердечник во вторичную обмотку и там возникает ток благодаря ЭДС самоиндукции. В общем-то по первичной обмотке все.

Во вторичной мы получаем пульсирующий ток, чтобы получить его равномерным мы используем конденсаторы и дроссель. В момент состояния «0», когда ток во вторичной обмотке есть они запасают излишки энергии. Когда состояние «1» и тока во вторичных обмотках нету, то запасенная энергия из конденсаторов и дросселя начинает «высвобождаться» и создают ток - компенсируя его отсутствие в обмотке.

Фух… надеюсь объяснил понятно. Просьба тем, кто особо сильно соображает не кидаться тапками в некоторые псевдо-ляпы, они допущены лишь для выработки понимания работы импульсного трансформатора!

А теперь собственно к нему...

О том как его изготовить и намотать читайте в части 2, данного цикла статей. Тут приведу лишь пример расчета в программе Flyback 7.1 и несколько фотографий с этапа намотки трансформатора:

Рисунок 11 - Расчет параметров намотки для нашего трансформатора

Рисунок 12 - Наматываем первичную обмотку

Рисунок 13 - Намотали первичную обмотку

Рисунок 14 - Наматываем обмотку самопитания ИИП

Рисунок 15 - Намотали вторичные силовые обмотки, они уже в несколько проводов

Рисунок 16 - После намотки всех слоев изолируем, остается одеть сердечник и склеить его

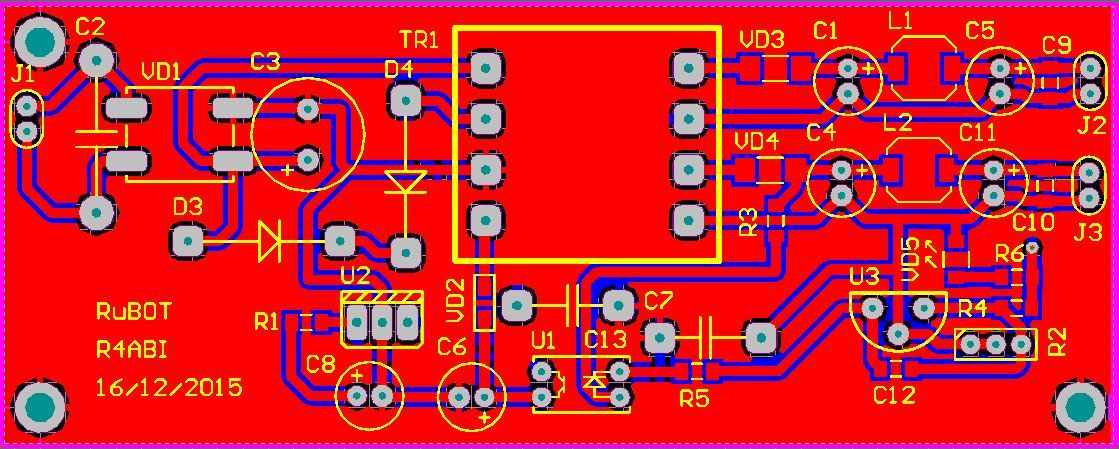

Теперь к печатным платам:

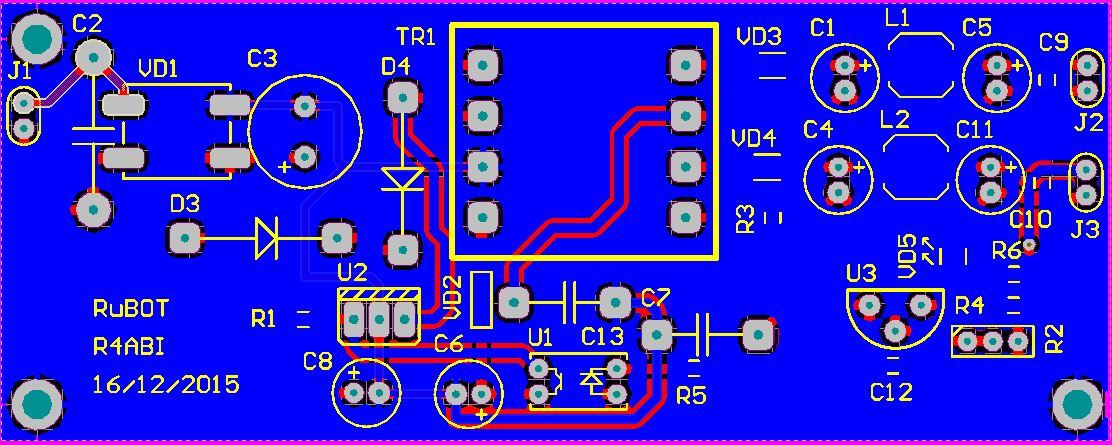

Рисунок 17 - Верхний слой печатной платы

Рисунок 18 - Нижний слой печатной платы

Рисунок 19 - Выводим модель платы для выявления косяков шелкографии

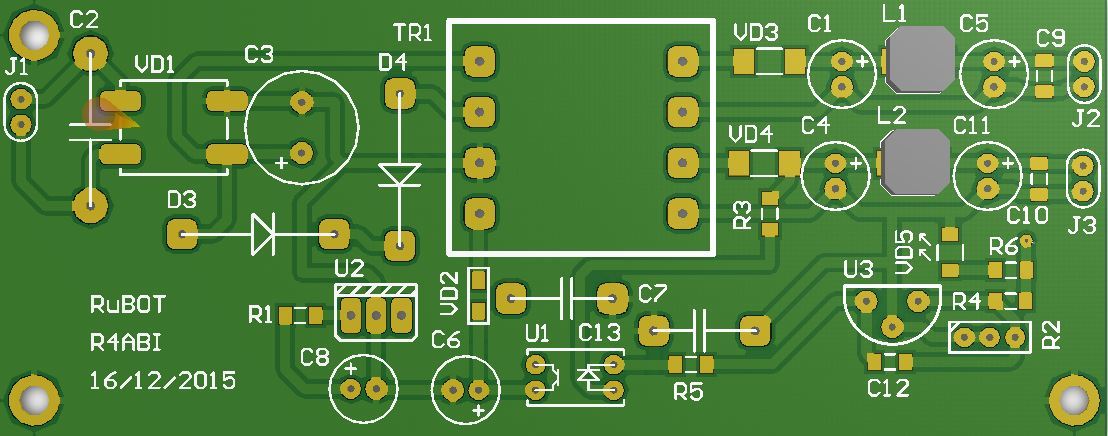

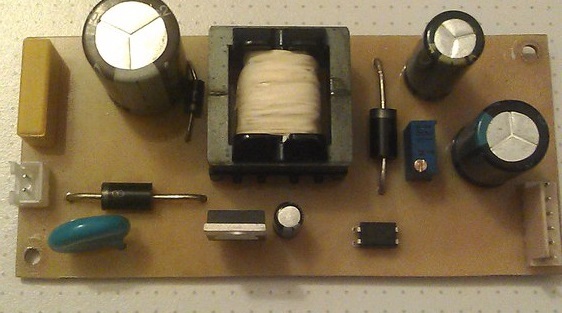

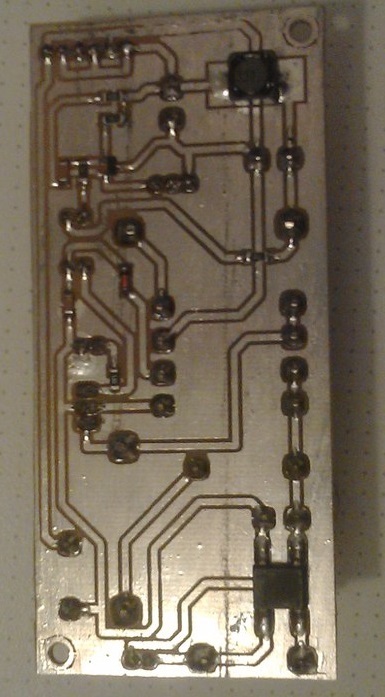

Теперь вид первого прототипа, он кустарный (выполнен фоторезистом + сплав Вуда), был выполнен в одностороннем варианте и с одной вторичной силовой обмоткой. Именно на таких макетах все обкатывается. Фото конечно образца с заводскими платами и прочим будет в отдельной статье-фотосессии! А пока:

Рисунок 20-22 - Плата первого рабочего прототипа на котором удалось получить необходимый ток в 4А и 18 мВ пульсаций

Проектирование DC-DC преобразователя (48-60 В) в 15 В по топологии Push-Pull

Учитывая что моя статья достаточно сильно разрослась, но это блок опишу вкратце, т.к. по назначению он идентичен первому на TOP227. Подробную же работу данной топологии рассмотрим в части посвященной силовому DC-DC инвертору 48 -> 400 В. А пока предлагаю материалы:

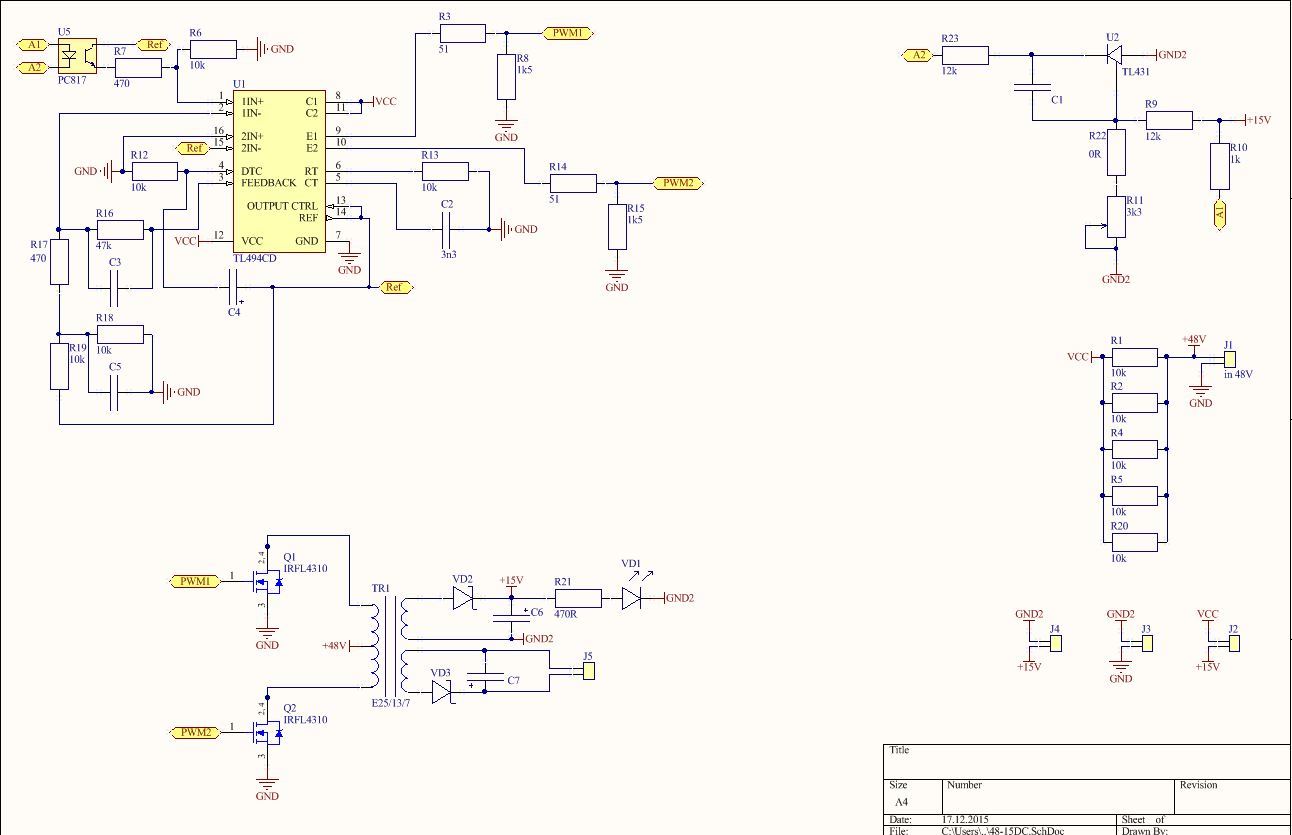

Рисунок 23 - Принципиальная схема DC-DC преобразователя по топологии Push-Pull

Рисунок 24 - Таблица расчета трансформатора для преобразователя. Ток 1А выбран, т.к. этому модулю в случае отключения придется питать лишь половину блоков устройства

Рисунок 25 - Верхний слой платы

Рисунок 26 - Нижний слой платы

Рисунок 27 - Модель печатной платы для оценки корректности шелкографии

Эпилог

Вот и закончилась по сути первая статья посвященная схемотехнике ИБП. Надеюсь материал вас не разочаровал, любые пожелание и критику всегда с удовольствием готов выслушать. Т.к. следующая статья будет более глобальная, то выйдет она на выходных, скорее всего в субботу. Желающим начать повторение конструкции буду рад помогать советом и материалами.Так же как вы наверняка заметили - документация готовую в папке я не предоставил, это тонкий намек на то, что все срочно осваивать Altium кто не освоил, товарищи!

Спасибо всем кто читает и активно обсуждает мои статьи! Продолжение как всегда следует…

UPD

Выслушав критику и советы со стороны читателей решил добавить второй вариант разводки флайбэка.

Рисунок 28 - Нижняя сторона платы

Рисунок 29 - Верхняя сторона платы

Рисунок 30 - Плата без заливки полигонов

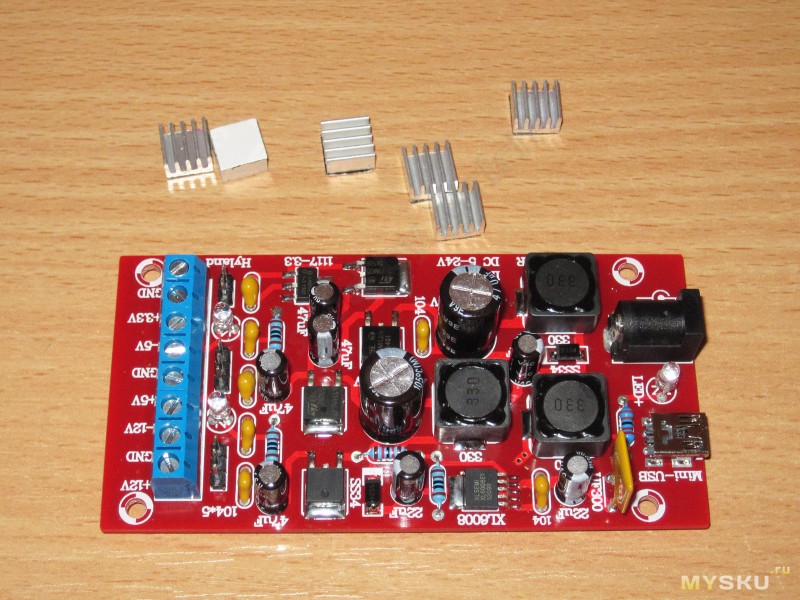

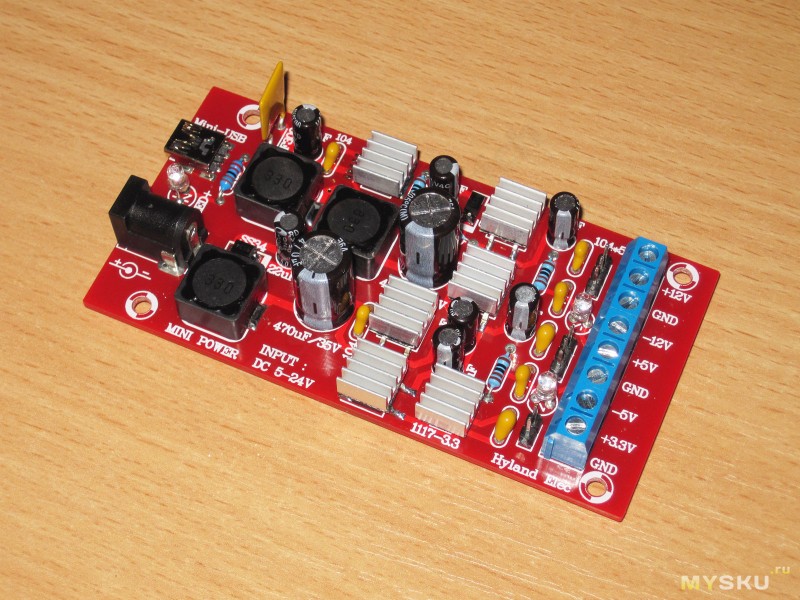

Сегодня у меня обзор еще одного конструктора, позволяющего собрать многоканальный преобразователь напряжения.

Некоторое время назад я заказал по просьбам читателей несколько разных преобразователей напряжения, но обозреваемый выбрал сам, просто ради любопытства, посмотреть что это такое, да и подумал что возможно кому нибудь пригодится.

Фотографии, схемы, тесты, все как всегда:)

Как я писал выше, заказан был этот преобразователь просто так, как говорится - самому посмотреть и другим показать, практической пользы для меня он не несет.

Изначально он меня заинтересовал тем, что может выдавать 5 выходных напряжений (из которых два отрицательных) при входном напряжении 5-24 Вольта.

Это действительно было любопытно.

Двухполярное питание используется довольно редко, например в аудио или работе с датчиками.

Но так как это конструктор, то подумал что может быть интересен, в общем заказал.

Прислали преобразователь в конверте из плотного полиэтилена, внутри он был замотан в лист вспененного полиэтилена. В принципе это обычная упаковка для этого магазина, скажу лишь что ничего не пострадало.

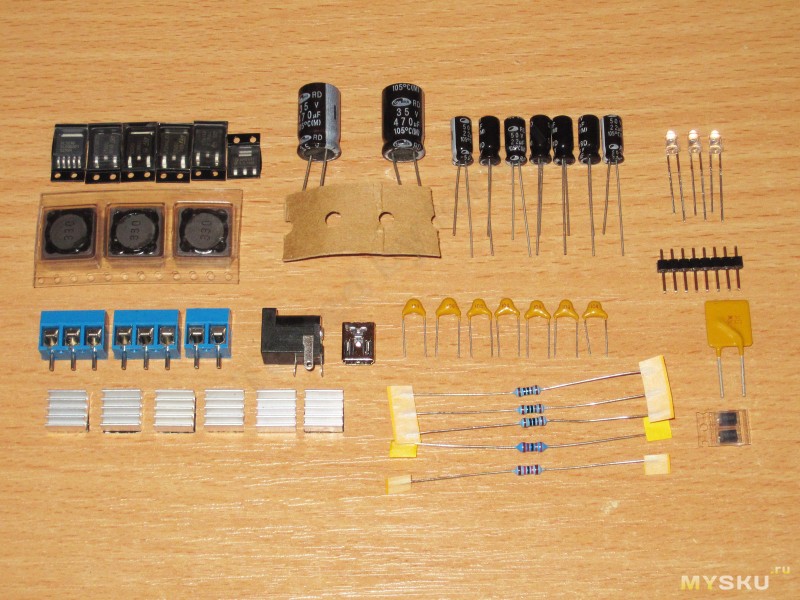

Внутри находился небольшой антистатический пакет с защелкой. Как видно на фото, внутри все просто «насыпом».

Высыпав содержимое пакета на стол, получил такую вот кучу. Кстати, при распаковке лучше быть внимательным, в комплекте есть компоненты, которые любят кататься по столу и могут убежать за его пределы:)

Так как это конструктор, то большая часть обзора будет ориентирована именно на оценку набора как конструктора, тесты получившегося результата будут уже отдельно.

Собственно то, что входит в комплект

Первое что удивило, качественные конденсаторы производства Samwha, да еще и RD серии.

Я такие конденсаторы использую постоянно, они довольно надежны при низкой цене.

Ну и куча всяких разъемов, конструктор задуман как довольно универсальное решение.

К комплектации у меня вопросов не возникло, все в наличии, ничего не испорчено, дали даже небольшие радиаторы.

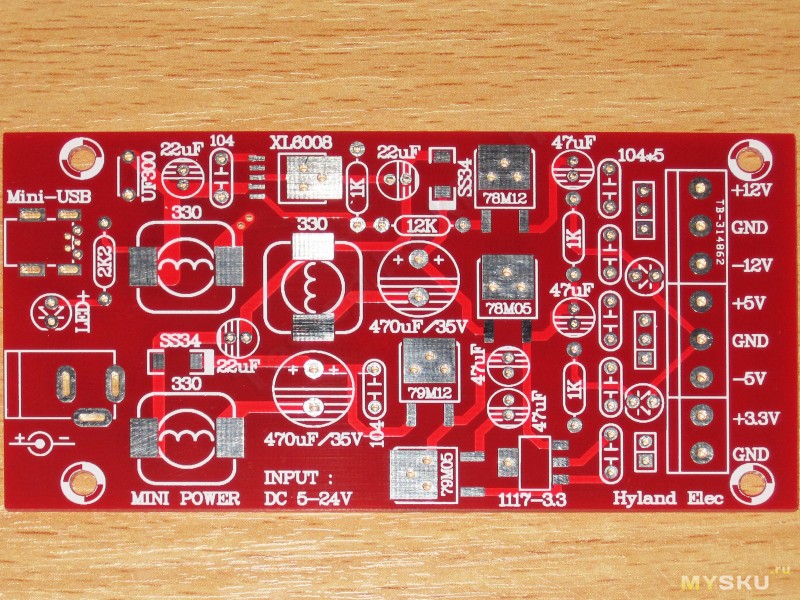

Схемы в комплекте не было, так как вся необходимая маркировка нанесена на печатную плату. Элементов и кажется что много, но на самом деле очень много одного номинала.

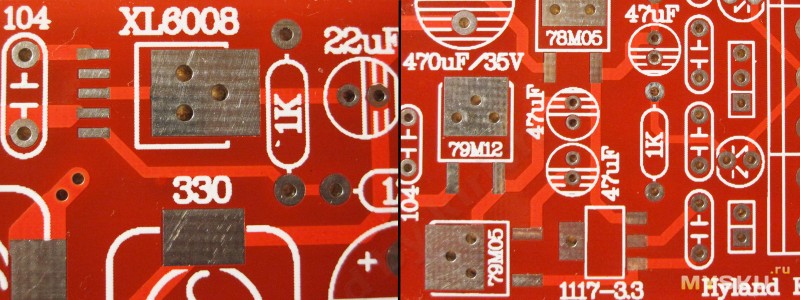

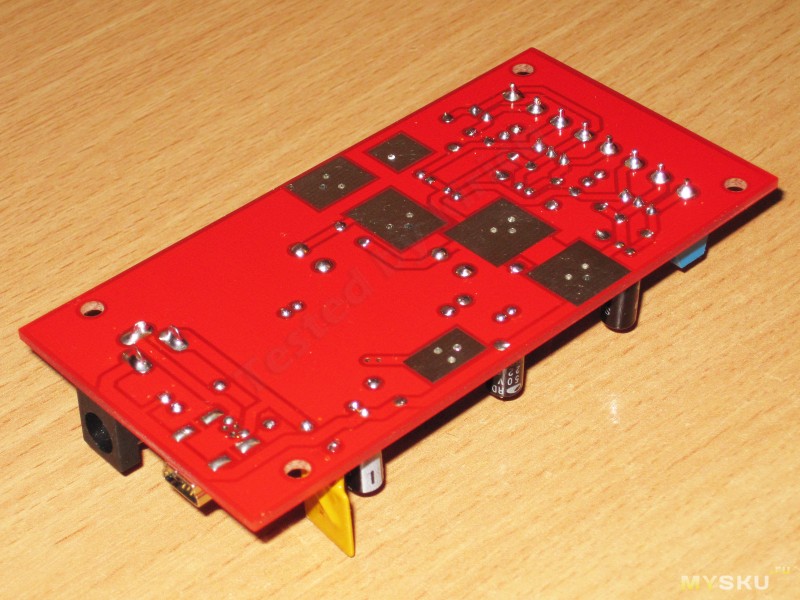

С обратной стороны платы маркировка отсутствует так как здесь никакие компоненты не устанавливаются, монтаж односторонний.

К качеству изготовления печатной платы также претензий не возникло, качество отличное, шелкография четкая, все совпадает. Материал платы - стеклотекстолит.

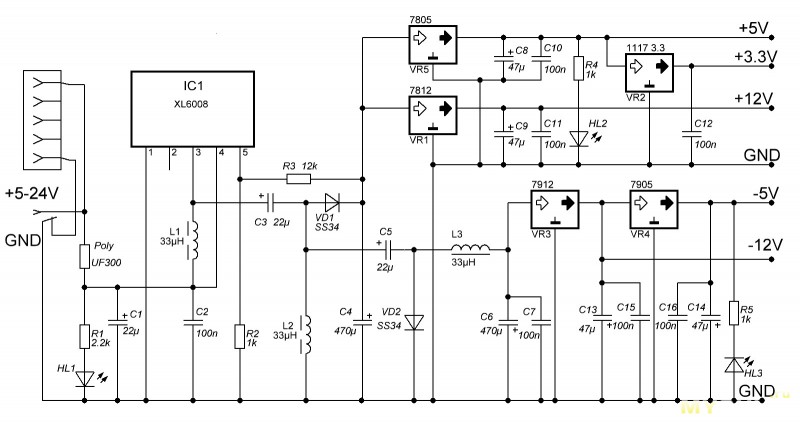

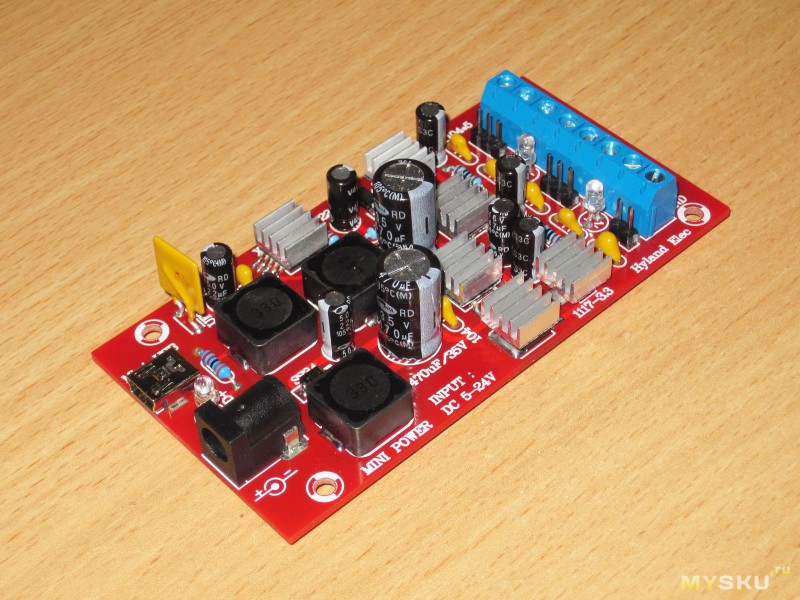

Так как схемы в комплекте не было, а мне было очень любопытно, что интересного наваяли китайские инженеры, то я начертил принципиальную схему данного устройства.

Если вдруг кто то купит такой конструктор, то возможно она пригодится.

Слева обозначены два разъема питания, причем разъем USB отключаемый.

Т.е. если при подключенном разъеме USB подключить второй разъем, то плата будет питаться от него.

Емкость входного конденсатора всего 22мкФ, в процессе обзора у меня из-за этого были некоторые сложности. Например лабораторный БП показывал средний ток в 0.5-1 Ампер, но при этом засвечивался светодиод ограничение по току, выставленный на пределе 2.5 Ампера. Увеличение емкости входного конденсатора улучшало ситуацию, но не исправляло ее полностью.

Немного неожиданно применение электролитических конденсаторов С3 и С5, обычно в такой схемотехнике применяются керамические. Экономия это или здравый расчет, не знаю, скорее всего первое. Ну или как вариант, сделали для упрощения конструктора.

Так как схема на вид кажется сложной, то я начертил блок-схему, с которой будет проще разобраться.

Все что на схеме было справа, это просто обычные линейные стабилизаторы напряжения, пять штук, потому я не вижу даже смысла о них говорить, так как их знаю наверное все.

А вот левая часть схемы куда интереснее.

Да, это опять SEPIC, в почти классическом двухдроссельном варианте. Я делал несколько обзоров посвященных этому типу преобразователя и на самом деле в этом обзоре не думал о нем говорить, но он меня достал и здесь (явно начитались обзоров и теперь преследуют).

Сначала я думал, что на плате просто повышающий конвертер + схема формирования отрицательного напряжения. Думал так потому, что не заметил что диапазон входного напряжение достигает 24 Вольта, а так может работать только SEPIC.

Элементы L1, L2, C1, C3, VD1, ну и ШИМ контроллер представленный в виде S1 образуют классический вариант SEPIC конвертера с двумя дросселями (скоро будет обзор этого преобразователя по другой схемотехнике).

Про эту часть рассказывать особо нечего, у меня уже есть несколько обзоров, где я расписал все что мог.

Но разработчики пошли дальше и добавили схему формирования отрицательного напряжения.

На блок-схеме она выделена красным цветом.

При помощи конденсатора С2 выделяется переменная составляющая, а дальше схема работает по типу обычного StepDown, только в отрицательном включении, диод стоит наоборот.

Вот и вся хитрость.

Немного разобравшись со схемой и принципом работы перейдем собственно к сборке и описанию этого процесса.

Данная плата неплохо подходит для обучения, так как содержит как обычные компоненты, так и SMD. Но при это не содержит малогабаритных деталей, на которых учиться бывает тяжелее.

В комплекте дали ШИМ контроллер . Это контроллер повышающего преобразователя (силовой ключ привязан к земле) или, как вариант, SEPICа.

Максимальный ток встроенного силового ключа заявлен в 3 Ампера, но с учетом того, что это повышающий преобразователь, это не так много, так как ток по входу у них всегда больше чем по выходу.

Максимальное напряжение 60 Вольт, но в данной схеме это не имеет значение, так как настроена она на более низкое. Как по мне, то лучше бы была микросхема на 30 Вольт и 6 Ампер.

Также в комплекте было 5 линейных стабилизаторов напряжения, 12, 5, 3.3, -12 и -5 Вольт.

Здесь вряд ли будут вопросы, так как это уже классика.

Так как обзор носит частично обучающий характер (мы же обозреваем конструктор), то еще немного расскажу о пайке и особенностях установки компонентов.

Сначала устанавливаю активные SMD компоненты. Вообще рекомендуется в плане безопасности ставить их в последнюю очередь, но моя практика показывает, что защита современных компонентов позволяет устанавливать их на любом этапе.

У крупных компонентов сначала припаиваю только фланец, являющийся теплоотводом, использовать надо паяльник с массивным жалом или хорошим термоконтролем. Как вариант - немного повысить температуру, иначе паять будете долго и в итоге просто перегреете компонент (хотя современные детали и это выдерживают неплохо).

После того как я таким образом зафиксировал на плате все компоненты, припаиваю остальные их выводы. можно припаивать каждый компонент полностью по очереди, но температура жала для выводов нужна меньше, потому проще запаять сначала все массивные части, потом все остальное.

Диоды устанавливаются как на фото, полоска на диоде к широкой полоске на плате.

При монтаже крупных SMD надо быть внимательным, чтобы не попасть в ситуацию, когда уже установленный компонент мешает установке другого.

На фото я обозначил проблемное место. Если сначала установить дроссель справа, то он будет мешать установке левого дросселя.

Его конечно можно припаять, но это будет менее удобно, а иногда и совсем тяжело, потому лучше сначала подумать как удобнее ставить.

Например в данном случае лучше устанавливать компоненты либо в порядке 1-2-3, либо 1-3-2.

Смысл думаю понятен.

Здесь я также сначала припаял по одной площадке на каждом компоненте, потом припаял все остальные. Но сделал я это из других соображений.

Дело в том, что если дроссель установлен неправильно или мешает другому, то отпаять одну сторону гораздо проще, чем отпаять обе, так как припой обычно затекает глубоко, а теплоемкость контактов больших дросселей большая и прогревать сразу две площадки неудобно, а поочередно - небезопасно, можно просто отломать выводы.

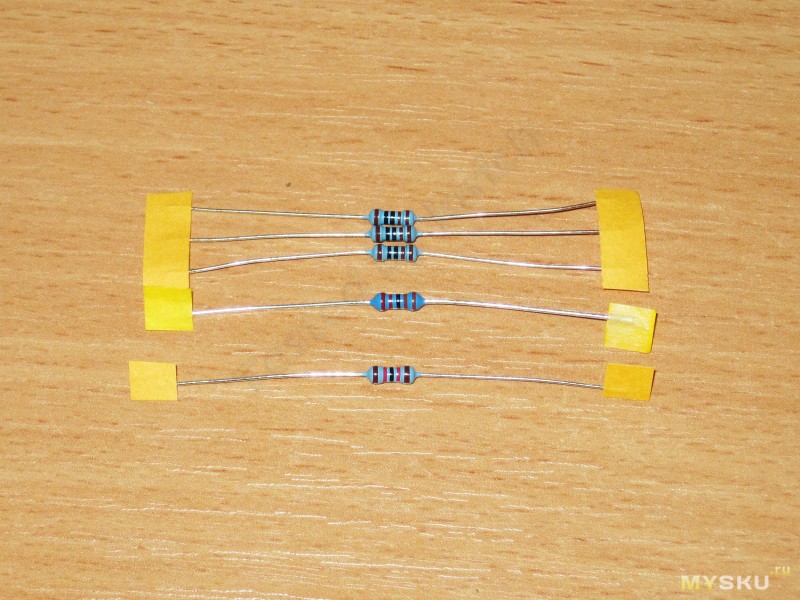

В комплекте дали несколько резисторов, причем даже довольно точных, 1%.

Перепутать их довольно тяжело, так как резисторов номиналом 1кОм 3 штуки, а уж отличить резисторы номиналом 2кОм и 12кОм не очень сложно. Но на всякий случай прикладываю табличку для определения номинала резисторов.

В комплекте дали 7 керамических конденсаторов, все одного номинала, 100нФ, очень удобно, не надо выискивать на плате какой куда.

Также для удобства производитель заложил индикацию при помощи трех светодиодов.

Один показывает наличие напряжения на входе, два - наличие напряжения на выходе +5 и -5 Вольт.

Длинный вывод - анод, короткий - катод. Справа на фото они лежат так, как запаиваются.

Это подходит для всех одноцветных светодиодов.

Когда запаивал светодиоды, то вспомнил отечественные АЛ307. Насколько я помню, полярность маркировки у красных и зеленых отличалась, но за давностью лет мог уже забыть.

Электролитические конденсаторы.

Здесь их много, но всего три номинала, 22мкФ, 47мкФ и 470мкФ. Эти компоненты чаще всего устанавливают уже ближе к концу сборки, так как чаще всего они являются одними из самых высоких.

Ну и то, что устанавливается на плату обычно в самую последнюю очередь, разъемы.

Разъемы чаще монтируют последними не потому, что они большие и высокие, а потому, что перед их установкой промывают плату, а потом ставят разъемы.

Если промывать плату после установки разъемов, то возможна ситуация, что флюс растворенный смывкой, протечет в разъем и потом будете долго искать источник плохого контакта.

Так как плату промывать я не собирался, то установил сразу.

Совсем забыл упомянуть об одном из компонентов, которые не встречались в моих обзорах.

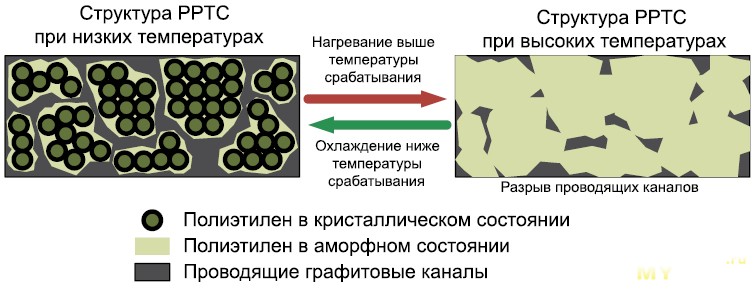

Речь идет о самовосстанавливающихся предохранителях.

Для начала как они выглядят. Наверняка многие видели их на материнских платах, охранных устройствах, миниАТС и т.п. Скорее всего некоторые даже путали внешне с конденсаторами.

Принцип работы полимерного предохранителя одновременно прост и сложен.

Прост он тем, что перегрузили, предохранитель нагрелся, ток резко упал. После устранения причины перегрузки предохранитель остыл и опять пропускает ток. Удобно.

А сложен он тем, что внутри этой штучки протекает ряд химических процессов, и потому такие предохранители отнюдь не копеечные, по крайней мере фирменные.

Процессы, происходящие в предохранителе проще объяснить этой картинкой.

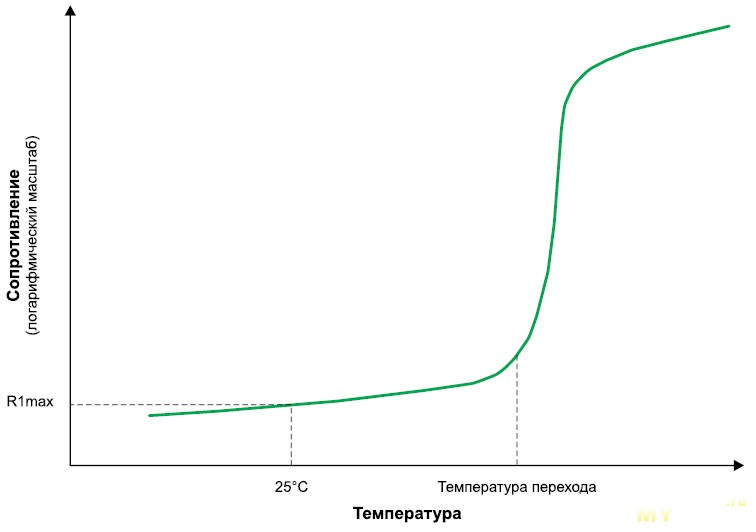

А на этом графике видно, что происходит при превышении тока.

Кстати, предохранители бывают на разное напряжение, стандартно 30 и 60(75) Вольт, но есть модификации и на 250 Вольт, правда на маленькие токи.

Дело в том, что размер предохранителя прямо связан с током его срабатывания, потому максимум что у меня есть дома (и то что я встречал), это 9 Ампер 30 Вольт. На напряжение в 60 Вольт верхний номинал будет уже ограничен током 6-7 Ампер.

Кроме того надо учитывать три вещи

1. Такой предохранитель не обеспечивает полного разрыва цепи питания, потому в какой то степени он небезопасен.

2. Данные предохранители медленные. Да, у него время срабатывания зависит от тока перегрузки, как у любых других, но работает он медленнее, это надо учитывать.

3. Эти предохранители немного нагреваются в работе (при протекании даже штатного тока) и сильно греются когда ограничивают ток, потому не рекомендуется устанавливать их около элементов для которых критичен нагрев.

В комплекте дали предохранитель рассчитанный на напряжение до 30 Вольт (цифра 30 вверху) и на ток до 3 Ампер (цифра 300 после обозначения типа - UF).

Я обычно у больших или нагревающихся элементов формую выводы, привычка.

Вот и все, плата полностью спаяна.

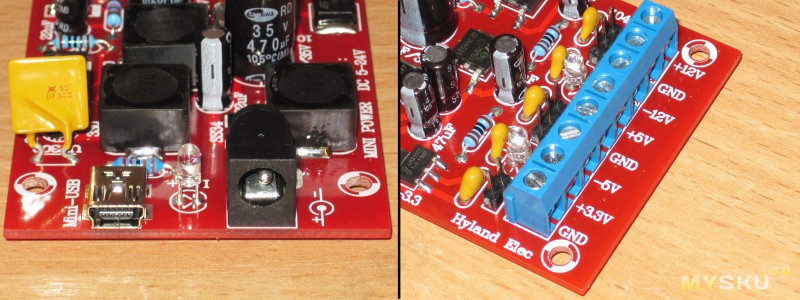

С одной стороны платы расположены разъемы для подачи питания, как видно это разъем MiniUSB и разъем 5.5/2.1.

Со второй стороны находятся клемники, а также дублирующие их штыревые разъемы. Джамперы на них одевать не надо:)

Все подписано, земляных контактов три, для +3.3 Вольта выхода, а также для пар 5 и 12 Вольт, весьма продумано.

С самого начала я не упоминал, но в процессе пайки я использовал только припой с флюсом, ничего другого, улучшающего процесс пайки, не применялось.

Паяется плата на отлично, ничего не окислено, покрытие очень хорошее, за это 5 баллов.

Особенно это важно для тех, кто не очень хорошо владеет паяльником, плата паяется «сама»:)))

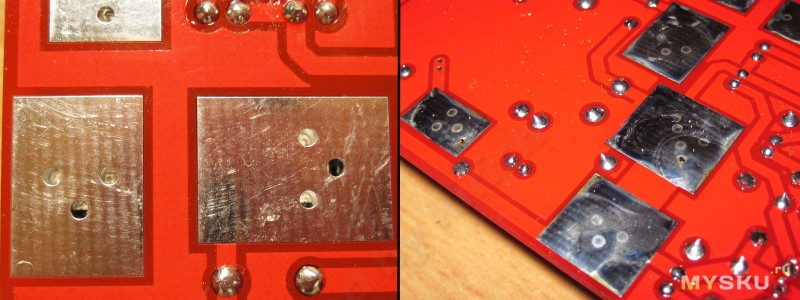

Под микросхемой и стабилизаторами присутствуют отверстия с металлизацией, улучшающие отвод тепла на обратную сторону платы.

Но отверстий всего по три на каждый компонент, как по мне, этого мало, потому для улучшения теплопередачи я залил их припоем.

Вообще я бы на месте производителя сделал две вещи.

1. Больше переходов

2. Использовал бы площадки большего размера, тем более что место на плате позволяет.

В комплекте к плате дали шесть небольших радиаторов. Я не знаю куда планировал клеить их разработчик, потому как снизу они мешают, а сверху мало помогают.

На каждый радиатор уже наклеен теплопроводящий двухсторонний скотч (теплопроводящий ли) черного цвета.

Я все таки решил наклеить радиатор сверху, так как снизу то я уже добавил припоя на теплоотводящие площадки и теперь радиатор к ним приклеить куда тяжелее, так как они стали выпуклыми.

Я не ошибся написав что приклеил радиатор, а не радиаторы.

На фото просто показан вид платы как она должна выглядеть. Но я приклеил радиатор только на ШИМ контроллер, так как не видел особого смысла в приклеивании радиаторов на остальные компоненты.

Нет, стабилизаторы тоже греются, и довольно сильно, просто на результаты теста это не влияло, а меня устраивало и так как есть, потому радиаторы я просто кинул обратно в пакетик.

Первое пробное включение. В данном случае я запитал плату от USB хаба, даже не проверяя ее на ошибки перед включением.

Но все прошло отлично, волшебный дым не вышел, плата запустилась и засветились все три светодиода, сигнализирующие о том, что преобразователь работает.

Как по мне, то это также плюс, спаял, включил, работает.

Дальнейшие испытания проходили уже при питании от лабораторного блока питания, так как плата имеет широкий диапазон входного напряжения.

Стартует плата при напряжении 2.66 Вольта, но именно стартует, так как напряжения на выходе занижены.

В режим стабилизации микросхема входит при напряжении около 3.2 Вольта, при увеличении напряжения выше этого значения выходное уже перестает расти.

Микросхема по паспорту имеет нижнее значение в 3.6 Вольта, вполне похоже на правду.

Все напряжения на выходах присутствуют и находятся в пределах допуска, хотя с тем что за это отвечают готовые линейные стабилизаторы на фиксированное напряжение, то я в этом и не сомневался.

А вот с дальнейшей проверкой возникли некоторые сложности.

Проверять все 5 напряжений, нагружая их в разных комбинациях, очень неудобно.

Но так как у нас все напряжения формируются просто линейными стабилизаторами, ток по выходу которых равен току по входу (чуть больше из-за собственного потребления стабилизатора), то проверять надо только выходные напряжения собственно DC-DC преобразователя.

А так как этих напряжений всего два, то это хоть тоже неудобно, но гораздо проще чем 5.

Для проверки я подпаялся к выходам положительного напряжения и отрицательного.

Красный к положительному, а синий соответственно к отрицательному. Вообще рекомендую придерживаться какой то удобной цветовой маркировки, чтобы потом не гадать, например - что плюс, желтый или фиолетовый:)

Проверяем выходное напряжение в диапазоне 3.2-24 Вольта по обоим полюсам без нагрузки.

Как по мне, то пока все хорошо, выходные напряжения почти не меняются.

Дальше нагружаем сначала положительный выход током 400мА.

Напряжение обоих выходов стоит довольно точно.

16.28 положительное и 16.68 отрицательное.

Заранее приношу извинения за плохое качество фото, никак не получалось удобно разместить все на столе, потому буду комментировать с цифрами.

А вот с нагрузкой только по отрицательному каналу возникли проблемы.

При токе в 400мА напряжение падало ниже установленного мною ограничения в 4 Вольта (установил защитный минимум на электронной нагрузке) и нагрузка отключалась.

При токе в 300мА пыталась работать, но нестабильно.

Стабильно заработала только при токе в 200мА, но как видно на фото, выходное напряжение просело с 16 до 12 Вольт, стабилизатор на 12 Вольт при таком напряжении уже ничего не стабилизировал и напряжение было 10.7 Вольта.![]()

Для дальнейших экспериментов я добавил нагрузку по каналу +12 Вольт в виде двух последовательно включенных резисторов по 15 Ом, что обеспечивало ток нагрузки около 400мА при 12 Вольт.

При не нагруженном отрицательном полюсе проблем нет, все работает нормально, даже с запасом (потом объясню).

Дальше по пунктам.

1. Входное 12 Вольт, положительный полюс - 400мА, отрицательный 200мА, все нормально.

2. Входное 12 Вольт, положительный полюс - 400мА, отрицательный 400мА, все нормально, напряжение преобразователя просело, но находится в пределах нормы.

3. Через некоторое время напряжение начало немного падать, в принципе это видно по току потребления, было 1.35 Ампера, снизилось до 1.06.

4. При снижении тока потребления по отрицательному каналу до 300мА выходное напряжение преобразователя немного нормализовалось, но все равно снижено ниже критического предела.

Критический предел для обычного линейного стабилизатора это около 2.5 Вольта разницы между входным и выходным. Есть стабилизаторы с малым падением, но здесь стоят то обычные.

5 Вольт и 3.3 Вольта выходы будут работать без проблем, так как там запас большой, но выход 12 Вольт будет занижен. Для него надо не менее чем 14.5 Вольта.

А вот здесь самое время вернуться к фразе о том, что я писал выше о работе с запасом.

На предыдущем фото видно что положительный канал нагружен током 400мА, а ток потребления по входу всего 700мА.

В процессе тестов я обнаружил, что как бы я не нагружал преобразователь, входной ток никогда не поднимается выше чем 1 Ампер при длительной нагрузке. А если поднялся выше 1 Ампера, то потом все равно опустится. Обусловлено это перегревом ШИМ контроллера (хотя на нем стоит радиатор). Если хотя бы просто подуть на радиатор, то напряжение сразу начинало заметно повышаться.

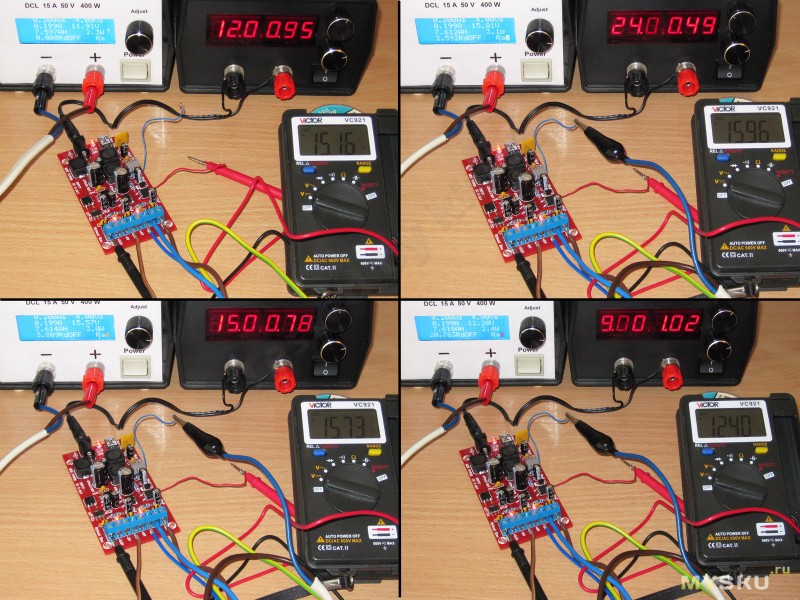

После этого я провел еще несколько тестов (понимаю, надоел своими тестами).

Во всех четырех случаях ток нагрузки по отрицательному каналу был 200мА.

1. Вход 12 Вольт, положительный выход 400мА, отрицательный 200мА, все почти нормально, так как на выходе положительного канала DC-DC вместо 16 всего 15.16.

2. Вход 24 Вольт, положительный выход 400мА, отрицательный 200мА, все нормально, даже лучше чем предыдущий тест, напряжение положительного канала вместо 16 составило 15.96

3. Вход 15 Вольт, положительный выход 400мА, отрицательный 200мА. Здесь нечто среднее между первыми двумя вариантами.

4. Вход 9 Вольт. Ну здесь явно видна просадка, от 16 Вольт осталось всего 12.4.

Вот здесь видно, что если на входе линейного стабилизатора на 12 Вольт всего 12.4 (последний пункт предыдущего теста), то на выходе напряжение падает до 10.73, что очень печально.

Как я и говорил, желательно поддерживать разницу между входом и выходом не менее 2.5 Вольт.

Ну и небольшой тест пульсаций.

Так как обычно два полюса необходимы в аудио или в измерительных устройствах, то вопрос уровня пульсаций довольно важен.

Измерение пульсаций по выходу +12 Вольт, нагружен только положительный канал.

Что я скажу, не очень хорошо, уровень пульсаций около 60-80мВ, это много.

Впрочем это показывает то, что линейный стабилизатор не очень хорошо справляется с высокой частотой пульсаций по входу, а наш ШИМ контроллер работает на довольно приличной частоте в 400кГц, кроме того SEPIC является самым «шумным» вариантом DC-DC преобразователя.

Ситуацию заметно улучшил бы небольшой дроссель между выходом преобразователя и стабилизатором, но здесь его нет.

Тот же тест, но с нагруженным каналом отрицательного полюса.

Пульсации выросли почти до 100мВ, увы:(

Ну а теперь посмотрим что у нас делается в канале -12 Вольт.

Ток нагрузки 200мА, положительный канал нагружен на те же 400мА.

При низком входном напряжении шум меньше и имеет другой характер, но и выходное напряжение явно занижено.

Если повысить входное напряжение до уровня, когда линейный стабилизатор начинает работать корректно, то пульсации растут и составляют опять те же 70-90мВ.

В общем ситуация полностью такая же, как и в предыдущем тесте, нужен дроссель.

А вернее надо два дросселя, между положительным выходом преобразователя и линейными стабилизаторами, и соответственно между отрицательным выходом и его линейными стабилизаторами.

На этом этап тестов закончен, так как уже можно будет сделать определенные выводы, а пока привычное фото со спичечным коробком, для понимания размеров платы.

Что я могу сказать по итогам сборки и тестов.

Если по поводу самого процесса сборки, то однозначно отлично, плата собирается легко, все отверстия совпадают, ничего не надо подпиливать и дорабатывать напильником. Собирать реально одно удовольствие. Ну и кроме того плата после сборки сразу заработала.

А вот о работе полученного устройства сказать коротко не получится.

Попробую объяснить.

Производитель пишет, что (ненужное вырезано) -

1. Output power = output voltage from various quarters * total output current, input power should be at least> Output power /0.9. For example, a standard power supply 5V, 1A, and to supply the unit, it can provide up to about 4.5W of output power.

2. The machine total output power should not exceed 10W, can provide short-term high current single output, but this time be sure to pay attention to the heat sink temperature, not too high so as not to damage the IC. If you do not have experience, please control the output current of each channel to less than 0.2A is appropriate. Excessively large output current may cause damage to the IC overheat

В вольном переводе это означает:

1. Выходная мощность преобразователя не более чем входная умноженная на 0.9, например при 5 Вольт и токе в 1 Ампер мы не получим более чем 4.5 Ватта на выходе.

2. Суммарная максимальная выходная мощность может быть не более 10 Ватт, иначе будет перегрев. Ограничьте выходной ток на уровне не более 0.2 Ампера для большей безопасности.

Но при этом в характеристиках заявлено:

Input voltage: 5-24V DC

Output voltage: + 12V, -12V, + 5V, -5V, +3.3V.

Output current: 300mA (per channel)

Если с входным и выходными напряжениями все понятно, то как быть с указанным током в 300мА на канал?

Так как у нас стоят линейные стабилизаторы, то можно просто пересчитать к 16 Вольт напряжению преобразователя. Выходит что 16 Вольт х 1.5 Ампера (300мА х 5 каналов) = 24 Ватта. Что то не сходится.

Ладно, производитель что то пишет насчет 200мА, пересчитываем к току в 200мА, выходит 16 Ватт, все равно не выходит, ведь максимальная мощность заявлена в 10 Ватт…

В общем оставим математику и прикинем что у нас выходит в реальности согласно тестам.

1. преобразователь всегда ограничивает ток по входу на уровне 1 Ампер из-за перегрева.

2. Отрицательный канал слабее чем положительный и для нормальной работы требует нагрузки и положительного канала, т.е. сам по себе его лучше не нагружать, так как удет перекос.

3. В реальных тестах выходит что положительный канал может вытянуть сам по себе примерно 400-550мА.

4. Вместе с отрицательным каналом вы не получите больше чем 400+200мА, и то при условии что входное напряжение хотя бы 12 (а лучше 15-24) Вольт.

5. При входном напряжении 5 Вольт выходной ток будет вообще на уровне 50-100мА, не более.

Все токи считаются как сумма токов по каналам. Например лимит в 400мА означает, что например - 12 Вольт 100мА + 5 Вольт 200мА + 3.3 Вольта 100мА = 400мА.

Нагрузили один канал, снимайте нагрузку с другого. В общем мрак.

Итого преобразователь очень слабенький, хотя имеет право на жизнь, но только на малых токах нагрузки, причем токи нагрузки «плавающие», ну и надо учитывать уровень пульсаций и просадку при нагрузке только отрицательного источника.

Как конструктор 5 баллов, как изделие 3 с минусом.

Надеюсь что обзор был полезен, как всегда жду дополнений и вопросов в комментариях.

Извините за «много букв».

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Планирую купить +39 Добавить в избранное Обзор понравился +100 +176